Syndrome de la guerre du Golfe

| CIM-9 |

V65.5 (inconclusive) also nonstandard "DX111" |

|---|---|

| MeSH | D018923 |

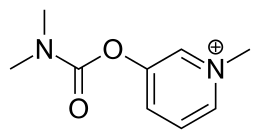

Le syndrome de la guerre du Golfe est un syndrome touchant les anciens combattants de la guerre du Golfe Persique (1990-1991). Il se caractérise par de nombreux symptômes, comme des troubles du système immunitaire et peut-être des malformations chez leurs descendants, probablement liés aux expositions des personnels à des agents neurotoxiques, des pilules de bromure de pyridostigmine et d'autres neurotoxines potentielles.

Existence de ce syndrome

La réalité de ce syndrome a été mise en doute par plusieurs études qui n'ont pas pu clairement mettre en évidence de liens de cause à effet, tout en admettant que les vétérans de cette guerre sont plus touchés par un groupe de symptômes similaires, par rapport au reste de la population. Aucun mécanismes pathologiques spécifique n'étant à ce jour compris, la controverse persiste quant à la physiologie sous-jacente et les contradicteurs estiment alors qu'il s'agit d'un syndrome de fatigue chronique (SFC).

Plusieurs avancées scientifiques récentes plaident cependant pour la réalité de ce syndrome :

- L'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf, qui permet de visualiser en direct l'activité du cerveau) a montré des différences spécifique à ce syndrome dans les réactions à un simple test d'effort léger. Ces différences le montrent notamment différent du syndrome de fatigue chronique (SFC) ou « encéphalomyélite myalgique » ;

- une étude récente (2020) s'est basée sur l'apprentissage automatique de l'analyse des données IRMf (via un algorithme de régression logistique utilisé par un réseau neuronal), méthode déjà utilisée pour mieux comprendre l'autisme. Elle a confirmé chez les vétérans testés une spécificité des symptômes d'épuisement au test d'effort sur vélo (différences détectées avant et après l'exercice). Elle confirme aussi qu'une analyse des données IRMF-Signal BOLD de la tâche de mémoire de travail n-back permet de différencier ce syndrome du syndrome de fatigue chronique. Selon les auteurs, en dépit de symptômes similaires, leurs modèles d'activation dans le cerveau suggère qu'il s'agit bien de deux syndrome distincts. Des techniques de modélisation multivariée pourrait être cliniquement utile pour mieux différencier les deux syndromes et, ajoutent-ils, de futures études pourraient bénéficier d'un plus grand nombre de tests et de données.

Prévalence du syndrome chez les anciens combattants de la Guerre du Golfe

Cette prévalence semble varier selon les pays impliqués. Mais entre les années 1990 et 2018, 27 des 28 pays impliqués dans la Guerre du Golfe ont détecté et signalé ce syndrome chez leurs anciens combattants. Elle varie aussi selon le grade, le type de corps d'armée et les missions des personnels lors de cette guerre.

Une étude australienne (2009) n'avait pas trouvé de différences de comorbidités entre les personnels militaires australiens activement déployés et non-déployés.

Mais le vaste corpus de recherches développé aux États-Unis, examiné par deux rapports du Department of Veterans Affairs en 2008, puis en 2014, ainsi qu'un rapport (2010) de l'Institute Of Medicine (IOM) ont au contraire révélé que ce syndrome chronique est plus fréquente chez les anciens combattants américains de la Guerre du Golfe que chez leurs homologues non-déployés (ou que chez les anciens combattants des conflits précédents).

- selon le rapport du RAC (2014) du Department of Veterans Affairs, 37 % des vétérans américains du Golfe sont touchés, avec un excès de symptômes évalué à "de 26 à 32% chez eux, par rapport aux anciens combattants de l'époque non-déployés". Une étude plus récente et plus large du Department of Veterans Affairs a conclu à un excès de prévalence de 25 % ;

- en 2018, un rapport du ministère américain de la Défense estime que de 175 000 à 250 000 des quelque 700 000 soldats déployés sur le théâtre d'opérations de 1990 à 1991 ont subi ce syndrome.

- Des études épidémiologiques montrent que la prévalence du syndrome varie dans différents sous-groupes d'anciens combattants. L'armée de terre américaine et le corps des Marines ont été plus touchés que ceux qui ont servi dans la marine et l'armée de l'air. Le personnel enrôlé américain a aussi été plus touché que les officiers. Les taux sont aussi les plus élevés parmi les soldats ayant servi dans les zones avancées.

- On considère en 2020 que le syndrome de la Guerre du Golfe affecte 25 à 30% des 700 000 soldats américains ayant directement participé au conflit.

Enjeux économiques

À titre de comparaison, selon les CDC, un peu plus d'un million d'individus seraient touchés, rien qu'aux États-Unis par le syndrome de fatigue chronique (SFC, souvent comparé au syndrome de la Guerre du Golfe), or ce syndrome est responsable de pertes annuelles de productivité dont le coût a été évalué à 9,1 milliards USD/an pour ce pays.

Histoire

En janvier 1994, le Ministère de la Défense Américain crée un Comité chargé de coordonner les efforts visant à répondre aux problèmes de santé des vétérans de la guerre du Golfe.

Des milliers de publications (revues générales, articles scientifiques et de journaux, rapports...) ont été publiés en Amérique du Nord sur ce syndrome, souvent confrontées à la subjectivité des réponses aux autogestionnaires, à des échantillons pas ou peu représentatifs et souvent non comparés à un groupe témoin.

Selon ces études, les symptômes les plus fréquemment constatés chez les vétérans américains de la Guerre du Golfe sont (en ordre décroissant) : « la fatigue, les maux de tête, les éruptions cutanées, les douleurs musculo-articulaires, les pertes de mémoire, les troubles du sommeil, les douleurs thoraciques, ainsi que la toux, les diarrhées et autres symptômes gastro-intestinaux ».

Symptomes les plus associés au syndrome :

| Symptome | États-Unis. | Royaume-Uni | Australie | Danemark |

|---|---|---|---|---|

| Fatigue | 23% | 23% | 10% | 16% |

| Maux de tête | 17% | 18% | 7% | 13% |

| Trouble de la mémoire | 32% | 28% | 12% | 23% |

| Douleurs musculaires/articulaires | 18% | 17% | 5% | 2% (<2%) |

| Diarrhée | 16% | 9% | 13% | |

| Dyspepsie/trouble de la digestion | 12% | 5% | 9% | |

| troubles neurologiques | 16% | 8% | 12% | |

| Cancers | 33% | 9% | 11% |

| Maladie | États-Unis | Royaume-Uni | Canada | Australie |

|---|---|---|---|---|

| maladies de peau | 20–21% | 21% | 4–7% | 4% |

| Arthrites/problèmes articulaires | 6–11% | 10% | (-1)–3% | 2% |

| Troubles gastro-intestinaux | 15% | 5–7% | 1% | |

| Troubles respiratoires | 4–7% | 2% | 2–5% | 1% |

| Synrome de fatigue chronique | 1–4% | 3% | 0% | |

| Stress post-traumatique | 2–6% | 9% | 6% | 3% |

| Maladie chronique à symptômes multiples | 13–25% | 26% |

- * Les deux tableaux ci-dessus ne concerne qu'une partie des forces de la coalition impliquées dans les combats.

Ces études n'ont pas trouvé de cause unique au syndrome, et n'ont généralement pas retenu comme cause majeure ou principale :

- le rôle de l’uranium appauvri dans les fumées de tir et dépôts contaminants ;

- le rôle de l'inhalation de fumées de puits de pétrole en feu ;

- le rôle d'une éventuelle exposition au Sarin (agent neurotoxique) ;

- le rôle la pyridostigmine (antidote aux gaz neurotoxiques, distribué préventivement sous forme de pilules) ;

- le rôle des tempêtes de sable ;

...mais sans totalement exclure de relation causale.

Le rôle éventuel des insecticides organophosphorés (notamment en contexte de stress, de forte chaleur...) était en 2004 encore en débat.

Les vaccinations multiples imposées aux soldats lors du déploiement, en particulier celles visant à les protéger contre des armes bactériologiques (charbon, botulisme, peste...) semblent par contre associées à un excès de plusieurs signes et symptômes .

En France

Bien que 20 497 personnels militaires et civils aient été envoyés sur le terrain pour cette guerre, aucune étude n'a été officiellement produite ni référencées en France sur ce sujet avant 2004.

Le ministère de la défense explique ceci par le fait que les soldats envoyés par la France sur le terrain de la guerre du Golfe y auraient bénéficié d’un encadrement médical de proximité (généralistes et psychiatres) qui n'a pas signalé de pathologies atypiques propres à cette guerre.

Ensuite (de 1991 à 2000) la médecine militaire française, lors des visites médicales n’a pas observé chez les militaires d’active de signes ou symptômes indiquant une pathologie anormale et significative, ce pourquoi le Service de Santé des Armées n'a pas ensuite jugé nécessaire de déployer une surveillance spécifique ni mener d’enquête ciblée chez les anciens combattants du Golfe comme cela a été fait aux Etats-Unis.

En France, les « vétérans » rendus à la vie civile n’ont en outre pas bénéficié de ce suivi personnalisé, échappant donc aux statistiques et en 2001, les auteurs du rapport Salamon (2004) ne disposait plus que de 12 754 adresses de vétérans connues (12 518 militaires et 236 civils), certains n'habitant plus à l'adresse indiquée. 10 à 12 ans après les faits, les répondeurs à l'enquête peuvent en outre être sujets à un biais de mémoire ou avoir été influencé par ce qu'ils ont retenu des médias.

En , une Association de défense des soldats victimes de la guerre du Golfe (AVIGOLFE) s'est créée, alors que le Ministère de La Défense nommait un groupe d’experts militaires, avant de solliciter (), en lien avec le Secrétariat d’Etat à la Santé, la création d'un groupe de travail indépendant, devant étudier les données sanitaires relatives aux anciens combattants français de la guerre du Golfe.

Parallèlement une Mission d'information parlementaire (présidée par le Député Bernard Cazeneuve) est mise en place (en ).

Les experts du groupe de travail ont recommandé :

- des études épidémiologiques et une évaluation des risques sanitaires liés aux opérations ;

- une analyse de la mortalité des militaires déployés dans le Golfe pour estimer la mortalité globale et pour différentes causes de décès (comme la mortalité par cancers ou par accidents), avec une comparaison de ces taux à la population générale ou à des populations de militaires déployés ou non dans d’autres opérations militaires extérieures ;

- une enquête exhaustive sur l’ensemble des vétérans de la guerre du Golfe ayant pour objectif de dresser un bilan des plaintes ressenties, de mesurer les troubles objectifs au moyen d’examens cliniques et para-cliniques, de proposer un suivi éventuel et une offre de soins en consultations hospitalières spécialisées, civiles ou militaires.

- des recherches spécifiques (ex : étude des stimulations antigéniques répétées chez l’adulte)

- la mise en place d’un réseau de veille et de surveillance de la santé des anciens combattants (y compris au-delà de leur service actif, car les effets de technologies nouvelles telles que les munitions à uranium appauvri, ou situés dans des zones particulières, peuvent n’apparaître qu’à moyen ou long terme).

Le Ministère de la Défense a donc chargé le Professeur Salamon de conduire une enquête exhaustive sur ces sujets, travail fait d’ à , rendu mi-2004, sur la base d'un questionnaire à 118 questions fermées et 20 questions ouvertes, sans groupe témoin. sur 236 civils, seuls 32 ont répondu à l’enquête. Et sur 20 261 militaires et anciens combattants concernés, 10 478 militaires ont pu être contacté par courrier, dont seuls 5 702 ont répondu (505 ont refusé de participer à l'enquête). 36 questionnaires n'ont pas été utilisés (remplis par un tiers pour une personne décédée depuis la période étudiée ou remplis par des personnes envoyées avant ou après la période étudiée. Au total, 28% des personnels susceptibles d’avoir été en mission extérieure dans le Golfe Persique entre 1990 et 1991 ont répondu. Les répondants le souhaitant ont bénéficié d'une visite médicale gratuite. 110 dosages urinaires d'uranium ont été faits ; aucun ne s’est révélé positif (mais plus de 10 ans après une éventuelle exposition).

les symptômes les plus souvent estimés liés à la mission dans le Golfe par les répondeurs eux-mêmes étaient :

- mal de dos (« 5% des sujets imputant au moins un de leurs symptômes à leur mission dans le Golfe »)

- dépression (3% des répondants),

- Douleurs articulaires (3%),

- douleurs gastriques (3%)

- céphalées (2%).

Les répondeurs qui ont imputé au moins un symptôme à leur mission dans le Golfe « rapportaient plus souvent avoir été exposés aux tempêtes de sable (86% contre 67%), aux fumées de puits de pétrole incendiés (33% contre 26%), aux alertes NBC (79% contre 53%), aux médicaments (77% contre 52%) et aux insecticides (31% contre 22%) », mais comparativement aux soldats anglais ou américains, ils semblent avoir été moins exposés aux fumées de puits de pétrole incendiés (33% des répondants français contre 85% selon d'autres études étrangères), aux alertes NBC (63% contre 71% des participants à l’étude britannique de Unwin) ou aux insecticides (25% contre 27% à 69% ailleurs).

Symptomatologie, épidémiologie

Plus d’une cinquantaine de signes et symptômes de ce syndrome ont été répertoriés. Ils sont très divers : fatigue chronique, sommeil non-réparateur, perte de contrôle musculaire, troubles visuels, de la mémoire et différents troubles cognitifs, très forts maux de tête, étourdissements et pertes d'équilibre, douleurs musculaires et articulaires (thoraciques notamment), trouble intestinal grave, problèmes de peau et parfois même résistance à l'insuline[réf. nécessaire], dépression et problèmes de type stress post-traumatique.

En particulier pour les signes et symptômes fonctionnels, toutes les études ont retrouvé ces signes et symptômes nettement plus fréquents chez les militaires mobilisés sur site lors de la guerre du Golfe que chez les militaires témoins (non déployés ou déployés en Bosnie-Herzégovine, ou les munitions à uranium ont aussi été utilisées) ; Généralement, les vétérans de cette guerre présentent une fréquence de signes plus élevée que les sujets témoins.

Une légère surmortalité par accident de la route a aussi été constatée comparativement à celle observée chez les militaires dans d'autres contextes de guerre, différence partiellement expliquée par un excès de conduites à risque, et une enquête américaine sur les caractéristiques du déploiement dans le Golfe Persique, a estimé que les militaires déployés avaient des comportements, antérieurs à la guerre du Golfe, plus à risque que les militaires non déployés.

La natalité, morbidité ou mortalité néonatale et infantile ne semblent pas avoir été affectés par rapport à la population générale) chez les militaires de la guerre du Golfe, mais ils ont subi une plus grande fréquence de fausses couches

Une hausse des anomalies congénitales a été suggérée, mais remise en cause par une revue de 2006 de plusieurs études sur les enfants d'anciens combattants de la coalition, qui n'a trouvé de preuve assez solide, puis un rapport de 2008 a conclu qu '"il est difficile de tirer des conclusions définitives sur les anomalies congénitales et l'issue de la grossesse chez les anciens combattants de la guerre du Golfe", observant que s'il y a eu "des taux excessifs, mais modestes, de malformations congénitales chez les enfants d'anciens combattants de la guerre du Golfe". , les "taux globaux se situent toujours dans la fourchette normale trouvée dans la population générale", tout en appelant à plus de recherche à ce sujet.

Selon les statistiques américaines, les soldats présentent aussi un excès de sclérose latérale amyotrophique (par rapport à la population générale et aux militaires non-mobilisés dans la Guerre du Golfe).

En 2004, en France, selon le rapport Salamon, chez les répondeurs à l'enquête, on n'a pas détecté d'anomalies de fréquence de cancer (au contraire, les répondeurs étaient moins touchés que la population générale), de malformations congénitales, de Sclérose en plaques ni de sclérose latérale amyotrophique, mais trois types de groupes de symptômes semblaient corrélés et plus spécifiques :

- « un regroupement de signes respiratoires (toux, mal de gorge, respiration sifflante) » ;

- « un regroupement de signes neuropsychologiques (problèmes pour trouver les mots, troubles mnésiques, désorientation ...) » ;

- « un regroupement de signes psychologiques (dépression, panique ou angoisse) ».

Depuis 2006, la sclérose latérale amyotrophique, la fibromyalgie et des décès dus au cancer du cerveau sont reconnus par les départements de la Défense américaine et des anciens combattants comme potentiellement liés au service durant la guerre du Golfe.

Causes ?

Ce syndrome, reconnu comme multifactoriel, est encore incomplètement expliqué. Parmi les causes semblant pouvoir être retenues :

Exposition à l'uranium appauvri (UA)

Cette guerre a été la première à utiliser une grande quantité de munitions perforantes à uranium appauvri , ce qui a fait suggérer au début des années 2000 qu'une exposition à l'uranium pourrait être une cause possible du syndrome de la guerre du Golfe. En 2008, une étude du département américain des Anciens Combattants n'a pas trouvé de lien de cause à effet entre l'exposition à l'UA et les pathologies multisymptomiques touchant les soldats. Il a conclu que "l'exposition aux munitions à l'UA n'est probablement pas une cause principale de maladie de la guerre du Golfe". Mais des indices laissent penser qu'une exposition à long terme à des doses élevées d'UA peut causer d'autres problèmes de santé (sans rapport avec le syndrome de la Guerre du Golfe). Puis alors que le temps passait, d'autres études médicales (reviews), plus récentes, ont conclu qu'au contraire, l'uranium semble bien impliqué : « le nombre d'anciens combattants de la guerre du Golfe ayant développé le syndrome de la guerre du Golfe après une exposition à des quantités importantes d'UA a grimpé à environ un tiers des 800 000 membres des forces américaines déployés", avec 25 000 ayant subi une mort prématurée » ;

Depuis 2011, les anciens combattants américains peuvent demander une indemnité d'invalidité pour des problèmes de santé liés à l'exposition à l'uranium appauvri, l'Administration des anciens combattants statuant sur ces demandes au cas par cas.

Vaccination

La similarité des troubles de ce syndrome avec ceux de la myofasciite à macrophages évoque une éventuelle origine vaccinale, au même titre que sa similitude avec le syndrome de fatigue chronique.

En France et dans le monde, aucun lien de causalité entre les adjuvants vaccinaux et la myofasciite à macrophages n'a été reconnu officiellement, quelques publications suggèrent néanmoins le contraire.

Exposition à des gaz de combat (inhibiteurs de l'acétylcholinestérase)

Nombre de symptômes du « syndrome de la guerre du Golfe » sont aussi ceux d'intoxications par de faibles doses d'organophosphorés, de gaz moutarde et de divers gaz neurotoxiques. Et les vétérans de cette guerre semblent avoir été, au moins accidentellement, exposés à des sources de ces composés (gaz neurotoxiques et pesticides notamment). Des unités spécialisées en détection de produits chimiques venues de Tchécoslovaquie, de France et de Grande-Bretagne ont confirmé la présence d'agents chimiques, immédiatement signalée aux forces américaines, qui ont à leur tour détecté, confirmé et signalé des agents chimiques. Selon le rapport Riegle, des alarmes chimiques se sont déclenchées 18 000 fois lors de cette guerre. Après le début de la guerre aérienne (), les forces de la coalition ont été exposées faiblement mais chroniquement à des niveaux (non létaux) d'agents chimiques et biologiques libérés principalement par une attaque irakienne directe (via des missiles, des roquettes, de l'artillerie ou des munitions aériennes) et par les retombées des bombardements alliés contre des installations de munitions de guerre chimique du régime irakien. En 1997, selon un rapport non classifié du gouvernement américain : « La Communauté du renseignement des États-Unis a estimé que l'Iraq n'a pas utilisé d'armes chimiques durant la guerre du Golfe. Cependant, sur la base d'un examen complet des renseignements et des informations pertinentes mis à disposition par la Commission spéciale des Nations Unies (CSNU), nous concluons qu'un agent de guerre chimique (CW) a été libéré à la suite de la démolition d'après-guerre américaine de roquettes avec des ogives chimiques dans un bunker (dit 'Bunker 73' par l'Irak) et dans une fosse dans une zone connue sous le nom de Khamisiyah " ».

Plus de 125 000 soldats américains et environ 9 000 soldats britanniques auraient été exposés à un gaz neurotoxique et au gaz moutarde lorsque le dépôt de munition irakien de Khamisiyah a été peu à peu détruit entre le et mi-, près de Tall al Lahm (coordonnées : 304700N/0462615E), à environ 100 km de la frontière koweïtienne, alors que les munitions chimiques qui (selon une analyse rétrospective) n'étaient pas marquées ont été détruites comme si elles avaient été conventionnelles.

Des études récentes ont confirmé des soupçons antérieurs d'exposition au sarin, en combinaison avec d'autres contaminants (pesticides et les PB), était liée à des rapports de maladie chez les vétérans. De 100 000 à 300 000 personnes auraient ainsi exposées à des agents neurotoxiques.

En 2008 un premier rapport du Comité consultatif de recherche du Département américain des anciens combattants (VA) a déclaré que les preuves restaient « incohérentes ou limitées ». De son côté, en 2008 également, la National Academy of Sciences a publié des indices suggérant qu'une exposition accidentelle à des gaz de combat pourrait être l'une des causes de ce syndrome.

Puis en 2014, un second rapport conclut que « l'exposition aux agents de gaz neurotoxiques sarin / cyclosarine a été reliée par deux autres études à des changements dans les résultats de l'imagerie par résonance magnétique structurelle, qui sont associés à des diminutions cognitives, étayant davantage que les preuves examinées dans le rapport de 2008 la conclusion que l'exposition à ces agents est étiologiquement importante pour le dysfonctionnement du système nerveux central qui se produit au sein de certains sous-groupes d'anciens combattants de la guerre du Golfe ».

Voir aussi

Articles connexes

- Guerre du Golfe

- Séquelles de guerre

- Uranium appauvri

- Armes de destruction massive en Irak

- Bataille de Khafji | « autoroute de la mort » | Bataille de 73 Easting

- Fumée de tir