Végétarisme

Le végétarisme est une pratique alimentaire qui exclut la consommation de chair animale. Elle est associée à la cuisine végétarienne. Dans sa définition la plus large, l'ovo-lacto-végétarisme, cette pratique alimentaire comprend des produits végétaux, minéraux, des champignons, mais aussi certains produits animaux tels que les œufs, le lait, les produits apicoles, et leurs produits dérivés. Il s'agit du végétarisme occidental traditionnel dont les pratiquants étaient appelés « pythagoréens ou pythagoriciens » jusqu'en 1847. Le végétarisme indien (hindou, jaïn et sikh), basé sur l'ahimsa (« non-violence »), autorise la consommation de produits laitiers (sous certaines conditions) mais exclut les œufs.

Le végétarisme est pratiqué pour des motivations diverses : respect de préceptes religieux ou de coutumes culturelles, convictions éthiques relatives à la souffrance animale dans l'élevage, ou lors de l'abattage ou encore refus par principe de l'exploitation animale, souci personnel de préserver sa santé (soulevé par des études sur l'effet général de la viande sur la santé ou par des scandales sanitaires), objectif de réduire son impact environnemental (préservation des ressources : hydrocarbures et autres sources d'énergie, déforestation, usage de l'eau, engrais ; préservation de la biodiversité, notamment marine) et en particulier de réduire son impact sur le climat (émission de gaz à effet de serre : dioxyde de carbone, méthane, oxyde nitreux), souci sanitaire collectif (risques d'émergence d'antibiorésistance, de zoonoses, de pénuries alimentaires locales liées à la consommation de ressources pour l'élevage), interrogations relatives à la traçabilité des produits, ou encore, dégoût de la viande. Les motivations éthiques, sanitaires et environnementales peuvent être liées de manière globale à tout mode de production de viande, poisson, et autre chair animale, ou seulement aux modes de production actuellement majoritaires ou accessibles à un coût raisonnable pour la personne, en particulier l'élevage intensif.

Dans l'usage le plus courant, toutes les pratiques alimentaires excluant la chair animale mais incluant la consommation d'autres produits d'origine animale sont appelées « végétarisme » et leurs pratiquants « végétariens ». Des pratiques alimentaires moins strictes sont parfois considérées comme des formes de végétarisme, mais plus souvent comme des variantes en dehors de celui-ci : le pesco-végétarisme qui inclut la consommation de poisson, de mollusques et de crustacés ; le flexitarisme (ou semi-végétarisme), pratique visant une consommation réduite de viande sans l'éliminer totalement. À l'intérieur du végétarisme, le végétalisme (également parfois appelé, par anglicisme, « végétarisme strict ») est une pratique alimentaire plus stricte, excluant la totalité des produits d'origine animale ; le véganisme étend cette restriction de consommation aux produits (voire aux services) autres qu'alimentaires.

Dans le cas d'une alimentation végétalienne (donc sans aucun produit animal) ou s'en approchant, il convient de complémenter son alimentation en vitamine B12 (parfois intégrée à certains produits commerciaux), et de veiller à ses autres apports en vitamines, en calcium et en oligo-éléments.

Étymologie

Le mot « végétarien », emprunté à l'anglais « vegetarian », apparaît en français comme adjectif en 1873, puis comme substantif en 1875. L'Oxford English Dictionary donne deux exemples d'usage ponctuel du mot anglais en 1839 et 1842, mais indique que l'usage du terme ne devînt général (en anglais) qu'après la fondation de la Vegetarian Society à Ramsgate en 1847. Celle-ci écrit qu'elle a forgé le mot vegetarian à partir du latin vegetus signifiant « sain, frais et vivant », comme dans l'ancienne expression homo vegetus désignant un homme sain de corps et d'esprit. Le terme de « végétarisme » dérive de « végétarien » par l'adjonction du suffixe « -isme », issu du latin -ismus, indiquant une doctrine.

Modalités de végétarisme

Différentes modalités de végétarisme sont pratiquées :

- L'« ovo-lacto-végétarisme », la pratique la plus répandue dans les pays occidentaux, inclut les œufs et ovoproduits, les produits laitiers (lait, yaourt, crème, beurre, certains fromages (refus éventuel de ceux contenant de la présure), etc.) et le miel.

- Le « lacto-végétarisme » (ou « végétarisme indien ») inclut les produits laitiers mais exclut les œufs et ovoproduits.

- L'« ovo-végétarisme » inclut les œufs mais exclut les produits laitiers.

- Le « végétalisme » exclut tout produit issu des animaux (produits dérivés des œufs, du lait, du miel, etc.) ne conservant donc que les végétaux, minéraux et micro-organismes.

Au-delà du refus des produits animaux, certaines doctrines ou pratiques (plus marginales) ajoutent des restrictions supplémentaires :

- Le « fruitarisme » ou « frugivorisme » consiste à ne manger que des fruits, noix, graines et matières végétales pouvant être recueillies sans détériorer la plante. Un fruitarien peut donc manger des haricots, des tomates, des cucurbitacées mais ne mangera pas de tubercules (exemple : pommes de terre) ni d'épinards.

- Le « crudi-végétalisme » consiste à ne pas chauffer la nourriture à plus de 48 °C. L'objectif visé est généralement un objectif de santé.

Dans sa définition de 1996, Le Grand Dictionnaire terminologique (GDT) considère également d'autres formes de végétarisme :

- Le « semi-végétarisme » (aussi appelé « flexitarisme ») consiste à réduire la consommation alimentaire de produits animaux sans la supprimer entièrement. Le GDT inclut dans cette appellation la pratique du « pesco-végétarisme », qui admet la consommation d'animaux aquatiques (poissons, crustacés et mollusques). Ce régime alimentaire est celui que pratiquaient les Cathares à l'époque médiévale, et se rapproche de la pratique traditionnelle catholique le vendredi, plus particulièrement le vendredi de carême.

- L'alimentation « macrobiotique » définie par Georges Ohsawa : une discipline alimentaire à caractère philosophique s'appuyant sur le principe du yin et du yang.

La définition de 2021 du GDT correspond à la définition la plus courante, à savoir une doctrine alimentaire qui exclut la consommation de chair animale.

Tableau synoptique des différentes pratiques végétariennes

| Type de végétarisme | Chair animale | Lait et dérivés | Œufs et dérivés | Miel et dérivés | Champignons, levures et dérivés | Végétaux et dérivés |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Ovo-lacto-végétarisme | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |

| Lacto-végétarisme | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |

| Ovo-végétarisme | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |

| Végétalisme, véganisme | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |

| Crudi-végétalisme | Non | Non | Non | Non | Oui mais uniquement crus | Oui mais uniquement crus |

| Fruitarisme | Non | Non | Non | parfois | Non | Oui mais uniquement les fruits et pas les plantes dont ils sont issus |

Notes :

- Non = « ne consomme pas », Oui = « consomme » ou « peut consommer ».

- Le tableau ne considère pas les variantes moins strictes du végétarisme.

Véganisme

Le véganisme, ou végétalisme intégral, est un mode de vie consistant, au-delà d'une alimentation végétalienne, à éviter de consommer tout produit d'origine animale (cuir, suif, fourrure, laine, soie, cire d'abeille, etc.), ainsi que tout produit (cosmétique, notamment) testé sur des animaux, et plus généralement à éviter autant que possible toute forme d'exploitation ou de cruauté envers les animaux. Certains emplois humains d'animaux tels que les zoos, l'équitation ou la possession d'animaux de compagnie peuvent prêter à débats entre véganes.

Histoire

Le mot « végétarisme » apparaît en français en 1873. Jusque-là, les végétariens étaient appelés « pythagoréens », en référence au philosophe Pythagore et aux préceptes alimentaires de l'École pythagoricienne. Vers la fin du XIXe siècle, le terme de « légumiste », outre son sens de cultivateur de légumes, a été employé au sens de végétarien ou de végétalien ; en 1922, il était en désuétude, l'usage lui préférant ces deux derniers termes.

Antiquité

On attribue généralement à Pythagore la paternité du végétarisme, parfois appelé « régime de Pythagore », bien que les pratiques alimentaires de ce philosophe ne puissent être connues avec certitude. Au livre XV des Métamorphoses d'Ovide, Pythagore est dépeint comme prônant un retour au végétarisme et au refus de tuer les animaux pour les manger ; condamnant aussi le banquet sacrificiel, ce rituel violent au cours duquel un animal domestique est tué et mangé, il exprime la nostalgie d'une époque sans meurtre ni sang versé (comme l'était l'Âge d'or). Cependant, ses biographes et autres auteurs antiques le dépeignent occasionnellement carnivore . En Europe, le végétarisme est resté limité aux sectes philosophiques ou religieuses, contrairement au sous-continent indien où le végétarisme et la doctrine de l'ahimsa se répandent dans différentes populations depuis la préhistoire. De plus, s'y développe une réaction anti-végétarienne comme chez le philosophe Aristote et, dans son sillage, les stoïciens qui établissent une hiérarchie entre les vivants, subordonnant les bêtes à l'homme qui a le droit d'user des animaux et de leurs chairs.

En Chine, les taoïstes de l'époque de Lao Tseu prônaient également le végétarisme. Sous leur influence, les banquets traditionnels devinrent végétariens : c'est l'alcool qui était un des plus importants éléments de la tradition.

Moyen Âge

Le déclin de la culture antique au Moyen Âge sonne également le glas du végétarisme dans l'Occident chrétien. Il reste pratiqué par des mouvements hétérodoxes au mode de vie ascétique, tels que les cathares (pesco-végétariens) ou les moines, ces derniers voyant le jeûne et le végétarisme comme des formes de pénitence. À la Renaissance, alors que la nourriture carnée est considérée comme le privilège des classes supérieures, le végétarisme réapparaît comme un concept philosophique fondé sur des considérations éthiques, chez des personnalités comme Thomas More ou Érasme. Léonard de Vinci est cité comme adepte du végétarisme par des témoins de l'époque et des auteurs plus récents.

Du XVIIe siècle au XXe siècle

Au XVIIe siècle se développent d'une part, un végétarisme scientifique chez des philosophes comme Isaac Newton, Pierre Gassendi et Francis Bacon qui affirment que le régime végétarien est celui qui convient le mieux aux hommes, et d'autre part, un végétarisme religieux évangélique chez des auteurs comme Thomas Tryon (en), un des premiers théoriciens du végétarisme. Le chercheur Arouna Ouédraogo montre que le discours végétarien qui se diffuse à partir du XVIIIe siècle affiche depuis lors des thèmes (croisade pour la santé, refus de la cruauté à l'encontre des animaux) qui « sont partie intégrante des catégories d'auto-justification du végétarisme auxquelles les prosélytes ont recours pour propager leur régime ».[pas clair]

Le végétarisme des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles connaît deux aspects. À l'origine, en Angleterre, des sectes religieuses le préconisent en tant que méthode pour sauver les âmes. Dans un second temps, le XIXe siècle voit l'émergence d'un végétarisme rationaliste et philanthropique.

Le régime végétarien a été prôné, promu et défendu, en tant que norme pour tous, suivant la logique première qui motive cette pratique (être non-violent envers les vies) par de nombreux courants philosophiques, notamment indiens (hindous, sikhs, jaïns et bouddhistes, dans le cadre de l'ahimsa) et grecs (essentiellement l'orphisme, le pythagorisme, et les disciples d'Empédocle) ainsi que par plusieurs personnalités et mouvements juifs (esséniens par exemple), chrétiens et musulmans (au sein du soufisme).

Tout au long de son histoire, la dimension éthique et non-violente du végétarisme a été soutenue (et parfois pratiquée) par de très nombreuses personnalités : Platon[réf. nécessaire], Théophraste, Apollonios de Tyane, Plutarque, le philosophe sicilien Empédocle, le philosophe phénicien Porphyre de Tyr, les poètes latins Ovide, Virgile, Horace, et le philosophe latin Plotin. En Inde, ils incluent les philosophes Mahāvīra (et tous les Tîrthankaras), Patañjali (et tous les Yogis), Adi Shankara, Madhva, Chaitanya Mahaprabhu, Swaminarayan, A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jiddu Krishnamurti, Siddhartha Gautama (le Bouddha), l'empereur indien Ashoka, le mathématicien indien Srinivasa Ramanujan, le poète et philosophe indien Guru Nanak, le philosophe hindou Jambheshwar Bhagavan, le poète indien Rabindranath Tagore, le poète tamoul Tiruvalluvar, Mahatma Gandhi (avec une tendance nette au végétalisme qu'il adopta entre 1911 et 1917, mais abandonna pour raisons de santé), le poète saint Kabîr et la danseuse et femme politique indienne Rukmini Devi Arundale.

Plusieurs sources indiquent qu'Adolf Hitler était végétarien à partir des années 1930, mais d'autres sources indiquent le contraire : selon Charles Patterson, Hitler ne renonça jamais à ses plats de viande préférés, et Victor Klemperer rappelle que le dictateur allemand donna l'ordre d'exterminer tous les animaux domestiques des Juifs. Le chef de gang et tueur en série Charles Manson, Pol Pot et Volkert Van der Graaf (en) auraient aussi été végétariens[réf. nécessaire].

En Iran, les prophètes Zoroastre et Mani et l'écrivain Sadegh Hedayat étaient végétariens. Aux États-Unis, le physicien Albert Einstein l'a été (pendant les dernières années de sa vie) ; Dexter Scott King, le philosophe Amos Bronson Alcott, le médecin John Harvey Kellogg et l'écrivain américain d'origine polonaise Isaac Bashevis Singer également. Au Royaume-Uni, le poète anglais Percy Shelley, le poète britannique Lord Byron, l'écrivain irlandais George Bernard Shaw, et la féministe britannique Anna Kingsford. En France, le philosophe Voltaire, le poète et homme politique Alphonse de Lamartine, l'écrivain Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, le géographe et anarchiste Élisée Reclus[réf. nécessaire], le philosophe et médecin alsacien Albert Schweitzer, l'écrivaine d'origine belge Marguerite Yourcenar, l'actrice Brigitte Bardot, le journaliste Aymeric Caron. L'architecte catalan Antoni Gaudí était également végétarien.

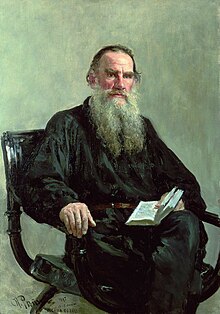

Et encore la mystique irakienne musulmane Rabia al Adawiyya, l'empereur chinois Wudi, l'empereur japonais Tenmu, le roi indien Kumârapâla (en), l'artiste italien Léonard de Vinci, l'artiste flamand Pierre Paul Rubens, la femme politique birmane Aung San Suu Kyi, le poète arabe Abu-l-Ala al-Maari (végétalien), l'écrivain russe Léon Tolstoï, le philosophe anglais David Hartley, l'écrivain tchèque Franz Kafka, l'écrivain israélien Samuel Joseph Agnon, l'écrivain belge Maurice Maeterlinck.

Au XXIe siècle

Des personnalités telles que Paul McCartney s'associent à Olivia Harrison, Yoko Ono, Sheryl Crow, Jeff Beck, Bryan Adams, Moby et fondent Meat Free Monday, « Lundi sans viande », afin de sensibiliser l'opinion sur le retentissement de la consommation de viande sur l'écosystème : « manger moins de viande pour un monde meilleur », ainsi que Lutan Fyah et Matthieu Ricard demandant de se nourrir de façon altruiste, végétarienne. Alors que la consommation mondiale de viande a presque quintuplé entre 1961 et 2017, le végétarisme connaît un nouvel essor dans les pays industrialisés, pour des raisons d'ordre éthique et écologique.

Répartition mondiale

En 2010, une étude a estimé le nombre de végétariens (y compris les pesco-végétariens) dans le monde à environ 1,5 milliard, parmi lesquels 1,45 milliard l'étaient par nécessité et 75 millions par choix.

France

Le végétarisme est minoritaire en France avec en 2014 une estimation d'un million huit cent mille personnes qui auraient adopté cette pratique alimentaire, soit environ 3 % de la population française. Cette proportion est de 2 % en 2012 selon l'Union végétarienne européenne et de 3 % selon un sondage OpinionWay réalisé pour Terra eco.

Selon une étude réalisée par l'IFOP pour FranceAgriMer en 2020, 2,2 % des Français ne mangent pas de viande.

Europe

En Europe, l'Italie, le Royaume-Uni et la Suède compteraient plus des 10 % de végétariens. L'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, le Danemark et l'Irlande en compteraient entre 5 et 9,9 %. L'Allemagne et l'Italie compteraient ainsi respectivement 8 et 6 millions d'individus végétariens.

États-Unis

Aux États-Unis, environ 5 % de la population se disait végétarienne en 2018, soit 16 millions de personnes.

Moyen-Orient

Au Moyen-Orient, c'est Israël qui a le pourcentage le plus élevé de végétariens, avec un million de personnes soit 12 % de sa population.

Inde

L'Inde est le pays où le végétarisme est le plus pratiqué au monde : selon les études, entre 20 % et 30 % de la population y pratiquerait le végétarisme hindou qui exclut les œufs, proportion qui a tendance à diminuer. C'est l'État du Gujarat qui possède le plus haut pourcentage de végétariens en Inde, avec 80 % de la population, soit plus de 40 millions de personnes. Il existe dans le monde des villes strictement végétariennes de par la loi (prohibant la vente/consommation de viande et la présence d'abattoirs sur leur sol et leur périphérie), la plupart se trouvant en Inde. Ce sont des villes saintes de l'hindouisme ou du jaïnisme : Pushkar, Haridwar, Rishikesh, Ayodhya, Palitana par exemple. Bodhgaya, ville sainte du bouddhisme, à la demande des moines bouddhistes – et de l'acteur Richard Gere –, pourrait devenir aussi une zone strictement végétarienne d'un point de vue juridique.

Le végétarisme en Inde est répandu et a engendré des méthodes commerciales originales ; l'Inde, pays peuplé par plus d'un milliard d'habitants, est aussi celui où le pourcentage de la population végétarienne est le plus important. Beaucoup de restaurants en Inde se distinguent clairement – ainsi que les marchés –, comme étant « non-végétariens », « végétariens » ou « purs végétariens » (ce qui fait référence au régime lacto-végétarien). Selon le Hindu-CNN-IBN de 2006, 31 % des Indiens sont lacto-végétariens, et 9 % sont lacto-ovo-végétariens : d'après cette étude, 40 % des Indiens sont donc végétariens dans le sens occidental du terme (pas de viande), soit environ 500 millions de personnes (autant que la population de l'Union européenne) ; une étude de 2018 ramène cependant ce chiffre à 20 % car la proportion de ménages consommant de la viande est en augmentation. Parmi toutes les communautés, le végétarisme est le régime le plus répandu chez les hindous avec presque 50 % de pratiquants (chez les jaïns, il est obligatoirement à 100 %) et le moins fréquent, respectivement, chez les musulmans (3 % de végétariens), les chrétiens (8 % de végétariens) et les habitants des zones côtières, consommateurs de poissons. Les femmes indiennes sont plus nombreuses que les hommes à être végétariennes.[réf. souhaitée] Les habitants du nord-ouest de l'Inde sont plus souvent végétariens que leurs compatriotes du sud ou de l'est. Ces mêmes enquêtes indiquent que même les Indiens qui mangent de la viande le font très rarement (moins de 30 % de consommateurs réguliers), essentiellement du fait du coût de ces produits. L'Inde a créé un système de label visible sur les produits fabriqués avec des ingrédients strictement végétariens : un point vert dans un carré vert. Une marque « point rouge dans un carré rouge » signifie que l'aliment n'est pas strictement végétarien. Les médicaments sont marqués d'un label similaire : ainsi, les pilules d'acides gras oméga-3 fabriquées à partir d'huiles de poisson sont aussi marquées avec un point rouge dans un carré rouge.

Équilibre nutritionnel

Le végétarisme est un régime alimentaire qui ne comporte pas plus de risque de carence qu'un régime alimentaire omnivore s'il est suffisamment diversifié[réf. nécessaire].

Pour les végétaliens, cette diversification doit concerner principalement les sources de protéines, celles des légumineuses étant plus riches en lysine que celles des graminées. Les haricots secs, les lentilles contiennent beaucoup de protéines (21-24 %), et le soja, par exemple, contient 35-37 % de protéines, contre 17 % dans la viande bovine : en fait, les végétaux contenant beaucoup de protéines en apportent plus que la viande[réf. nécessaire].

Certaines études montrent un impact positif de la consommation de viande sur les performances et le développement intellectuel des enfants mais ces observations ne prennent pas en compte les éventuelles carences en minéraux d'un groupe à un autre, essentiels sur les fonctions cognitives. La probabilité est alors insuffisante pour prouver tout lien de causalité.

Les végétaliens, ainsi que les végétariens consommant une faible quantité de produits laitiers ou à base d'œufs, doivent compléter leur alimentation par un apport de vitamine B12, soit par des aliments enrichis en B12, soit par un complément alimentaire. Selon leur exposition au soleil, un complément de vitamine D peut également être nécessaire. Comme dans d'autres régimes alimentaires, des carences nutritionnelles en certains nutriments peuvent apparaître si l'alimentation n'est pas suffisamment variée.

Comme dans tous les régimes alimentaires, les apports d'un régime végétarien doivent être principalement constitués de protides, glucides et lipides mais également comporter certaines substances comme les vitamines et minéraux en petites quantités. Les fibres quant à elles ne sont pas assimilables lors de la digestion mais participent à son bon déroulement.

Protides, glucides, lipides et fibres

Les protéines sont des polymères constitués de molécules plus petites, les acides aminés. Il existe vingt acides aminés différents dont neuf sont dits essentiels chez les humains adultes (onze chez les nourrissons). Ces acides aminés essentiels ne peuvent être synthétisés par l'organisme à partir d'autres molécules et doivent être apportés par l'alimentation. Pratiquement toutes les protéines, qu'elles soient animales ou végétales, contiennent les vingt acides aminés, donc en particulier les neuf acides aminés essentiels, mais les céréales (blé, riz, maïs…) tendent à être pauvres en lysine et isoleucine et les légumineuses (haricots, lentilles, petits pois, pois chiches…) pauvres en méthionine et tryptophane[source insuffisante]. Cependant, il s'agit de généralités : le soja est une légumineuse mais il est assez riche en méthionine et l'on connaît certaines variétés de maïs à haute teneur en lysine (comme la variété opaque-2).

C'est pour cela que l'on recommande souvent de combiner au cours d'un même repas des céréales et des légumineuses ; de manger par exemple du pain ou des pâtes lorsque l'on mange des lentilles ou des petits pois. Les cultures traditionnelles n'ont pas attendu l'avènement des nutritionnistes pour découvrir et utiliser les vertus de ce mélange. Maïs et haricots secs en Amérique du Sud, riz et lentilles en Inde, riz et soja en Asie du Sud-Est, couscous et pois-chiche dans le Maghreb... En Europe, l'utilisation du haricot sec (ou flageolet) en association avec les céréales se retrouve partout, notamment dans nombre de recettes italiennes[source insuffisante].

Divers aliments végétaux contiennent tous les acides aminés essentiels en de bonnes proportions, par exemple le soja, le quinoa, le chènevis et les amaranthes. La levure alimentaire (Saccharomyces cerevisiae) est particulièrement riche en lysine[réf. nécessaire] ; on peut la consommer sous forme de flocons, mais elle entre aussi dans la composition de nombreux pâtés végétaux et de pâtes à tartiner salées (Marmite…). Certains nutritionnistes recommandent de veiller à ce que les 9 acides aminés essentiels soient suffisamment présents dans chaque repas, faute de quoi la synthèse des protéines se trouverait bloquée ; d'autres estiment suffisant que la combinaison des acides aminés essentiels soit réalisée au cours d'une même journée. L'Association américaine de diététique déclare : « À elles seules, les sources végétales de protéines peuvent fournir des quantités adéquates d'acides aminés si elles sont consommées de façon variée et que les besoins énergétiques sont satisfaits »[réf. nécessaire].

Les végétaux tels que les céréales, racines, fruits et légumes sont très riches en glucides.

Les apports en lipides ne sont pas problématiques dans le cadre d'une alimentation végétarienne ou végétalienne. En effet, la seule carence possible peut provenir de l'absence de certains acides gras insaturés dits essentiels car non produits par l'organisme. C'est par exemple le cas de l'acide linoléique. Or, la plupart des huiles végétales permettent un apport suffisant en ces acides gras essentiels. Les graisses d'origines végétales sont par ailleurs bien plus saines pour l'organisme que celles qui proviennent des animaux, car elles préviennent les maladies cardiovasculaires[source insuffisante] et préviennent l'apparition d'athérosclérose[source insuffisante].

Essentielles au bon déroulement de la digestion intestinale, les fibres alimentaires se trouvent quant à elles en grande quantité dans presque tous les fruits, légumes et céréales.

Nutriments minéraux

Le calcium est présent dans tous les végétaux, particulièrement dans les parties feuillues ; par exemple, les épinards contiennent du calcium. Les brocolis et d'autres types de choux en sont également riches. Les fruits oléagineux comme les amandes (natures ou sous forme de purée) et les fruits secs comme les figues sont aussi riches en calcium. Le lait de soja du commerce et les yaourts au soja sont souvent supplémentés en calcium, au même taux que le lait de vache (environ 1 200 mg/l). Certaines eaux minérales, ainsi que l'eau du robinet dans certaines régions, sont elles aussi une source importante. Les purées d'oléagineux comme la purée d'amandes complètes ou de sésame contiennent de grandes quantités de calcium. Le lait de vache est une source riche pour les lacto-végétariens. Les légumineuses telles que lentilles, haricots ou pois sont de bonnes sources de fer, tout comme les purées d'oléagineux (amandes, sésame…), la mélasse ou le sucre complet. Bien qu'il soit non héminique, le fer d'origine végétale est bien absorbé par l'organisme grâce à la vitamine C. Pour autant, les végétariens ne sont pas à l'abri des carences en fer[source secondaire nécessaire] pouvant affaiblir le système immunitaire, et en calcium[source secondaire nécessaire].

Les algues marines et le sel iodé sont des sources notables d'iode dans l'alimentation. Les végétaux en sont une source aléatoire, leur richesse en iode dépendant de celle du sol où ils poussent. Le magnésium se trouve dans les légumes et fruits comme les bananes et les amandes. Parmi les sources de manganèse, on peut citer le riz (surtout complet), l'avocat ou encore les œufs. Le sélénium est présent dans les champignons, les endives ainsi que l'ail. Dans le monde végétal, le zinc se trouve principalement dans les noix et amandes. On en trouve également dans les produits laitiers. De nombreux oligoéléments, minéraux et éléments chimiques, parmi lesquels figurent le fluor, le cuivre, le chrome ou le brome, sont présents dans l'eau minérale ou de source.

Apports et carences en vitamines

La vitamine C se trouve en abondance dans les fruits et légumes. La vitamine D est très peu présente dans les végétaux, mais elle est fabriquée par la peau lors de l'exposition au soleil. Une supplémentation peut être conseillée dans le cas de personnes à la peau foncée (qui produit moins de vitamine D) et/ou s'exposant peu au soleil, surtout dans le cas des enfants. La vitamine D (d'origine végétale) se trouve aussi parfois en supplémentation dans certains aliments du commerce. Les lacto-ovo-végétariens en trouveront également dans les produits laitiers et, dans une moindre mesure, dans les œufs. Les huiles végétales et le son de blé sont d'excellentes sources de vitamine E. Les légumes verts et les laitages contiennent de la vitamine K en grande quantité.

La provitamine A, présente dans de nombreuses tubercules et racines, est convertie en vitamine A dans les parois de l'intestin. Mis à part la vitamine B12 (cf. ci-dessous), les vitamines B se trouvent toutes facilement dans le règne végétal. Les légumes, céréales, légumineuses et noix en renferment en bonnes quantités.

La vitamine B12 (ou cobalamine) présente une biodisponibilité confirmée seulement lorsqu'elle provient de produits d'origine animale, comme la viande, les fruits de mer, le lait ou les œufs. Pour éviter des carences, les végétaliens doivent consommer des compléments ou des produits enrichis, et les autres végétariens des produits laitiers en quantité suffisante, les œufs étant une source très faible. Un risque de carence demeure même pour les ovo-lacto-végétariens. Dans le cas d'un régime occidental typique, les produits laitiers constituent généralement la principale source végétarienne de vitamine B12, compléments et produits enrichis mis à part.

Causes de la carence en vitamine B12

Normalement, dans le corps humain, deux groupes de bactéries peuvent synthétiser des quantités importantes de vitamine B12 dans l'intestin grêle (Pseudomonas et Klebsiella sp.) mais cette vitamine n'est pas absorbée par l'organisme.

Une carence en vitamine B12 peut être la conséquence d'un régime végétarien ou végétalien (excluant tout produit animal) sans suppléments. Le foie étant une réserve abondante de vitamine B12, il faut parfois plusieurs années avant qu'apparaissent les premiers symptômes d'une anémie mégaloblastique (ou Macrocytose). Selon une étude allemande de 2001, 1 végétarien sur 3 et presque 1 végétalien sur 2 sont carencés.

Tandis que tous les aliments issus du règne animal contiennent des quantités satisfaisantes de B12, peu de plantes en contiennent suffisamment.

Certains produits comportent de la vitamine adjointe, tels que des galettes de céréales, des boissons douces ou certains laits de soja, la marmite, la vegemite...

Quelques produits, telles que certaines algues, sont parfois présentés comme de bonnes sources de vitamine B12. Or ces algues vertes contiennent exclusivement ou majoritairement une forme non active de vitamine B12 (Corrinoïde inactif). La spiruline sous forme de tablettes semble ainsi ne pas répondre aux besoins du régime végétalien. Cependant, des études ont montré que d'autres algues comportaient une proportion non négligeable de vitamine B12 active donc bio-disponible (cobalamine). On peut citer une étude indienne[source secondaire nécessaire] ainsi qu'une étude japonaise[source secondaire nécessaire], qui démontre la présence de vraie vitamine B12 dans les tablettes de chlorella ainsi que dans le nori ou laver (Porphyra umbilicalis) pourpre et vert. Il a été toutefois montré que la consommation de nori ne permettait pas de résoudre une carence en vitamine B12, et aucune étude n'a à ce jour confirmé la biodisponibilité de la vitamine B12 provenant de la chlorella chez l'homme.

Une étude menée par le docteur Helga Refsum sur 204 hommes indiens de 48 ans en moyenne, dont 1/3 de lacto-végétariens, montre qu'une carence en vitamine B12 a pu également être observée parmi les non-végétariens qui mangeaient régulièrement des œufs et de la volaille. L'examen révèle que seulement 10 % des sujets étudiés présentaient un taux normal de vitamine B12 et, plus grave, que 52 % des sujets présentaient un déficit réel. Les auteurs de cette étude orientent aujourd'hui leurs recherches sur une éventuelle origine génétique de ces déficits observés en vitamine B12.

Conséquences de la carence en vitamine B12

À long terme, une carence en vitamine B12 est néfaste pour l'organisme. Les conséquences les plus fréquentes sont des troubles hématologiques (anémie de Biermer), une fatigue généralisée, des troubles digestifs ou des troubles neurologiques. Des cas rares de dégénérescence de la moelle épinière sont signalés. En entraînant cette carence, les régimes végétariens et végétalien sont aussi des facteurs aggravants en cas de tuberculose et peuvent l'être en cas d'accident de décompression.

Lors de la grossesse et de l'allaitement, il est primordial de contrôler la quantité de vitamine B12 présente dans l'alimentation de la mère, car les stocks seuls ne sont pas suffisants pour répondre aux besoins du fœtus. Un nouveau-né carencé développera un certain nombre de déficiences au bout de quelques mois (retard de croissance, perte musculaire, détérioration de la vision, retard social...). D'autres symptômes graves ont été observés : Kwashiorkor (si carence en protéines), anémie carentielle profonde, hypotonie avec retard mental, hypotonie avec somnolence, otite perforée bilatérale, pneumopathie. Les personnes âgées sont également une population à surveiller car la vitamine B12 peut être digérée plus difficilement avec l'âge.

Motivations

Différentes raisons peuvent motiver l'adoption d'une alimentation végétarienne :

Santé

Plusieurs études font état d'un risque réduit de diverses maladies (notamment les maladies cardiovasculaires et le diabète insulinorésistant) et d'un risque global de mortalité réduit chez les personnes suivant un régime végétarien (ou quasi-végétarien), végétalien ou pesco-végétarien, par rapport à celles qui consomment régulièrement de la viande ; cette réduction du risque est plus marquée chez les hommes. Des études plus anciennes avaient observé peu de différences de mortalité entre personnes végétariennes et personnes attentives à leur santé.

Selon l'ouvrage de John Robbins, The Food Revolution, les végétariens et végétaliens vivraient en moyenne 6 à 10 ans de plus que le reste de la population.

De nombreuses statistiques et études indiquent que le régime végétarien diminue les risques de développer des pathologies cardio-vasculaires, certains cancers, l'ostéoporose, l'asthme, l'arthrite, le diabète[réf. nécessaire] et l'obésité. L'Association américaine de diététique déclare : « Quand bien même des facteurs extérieurs, tels que l'activité physique et le fait de s'abstenir de fumer et de boire de l'alcool, pourraient jouer un rôle, une alimentation sans viande est clairement un facteur contribuant à réduire le taux de morbidité et de mortalité de plusieurs maladies dégénératives chroniques », et considère que le régime végétarien est efficace pour la prévention et le traitement de nombreuses affections. Une consommation très excessive de viande et d'abats est également associée à l'apparition de la goutte (accumulation d'acide urique). Pour autant, l'avantage des régimes végétariens et végétaliens ne ressort pas toujours quand les scientifiques les comparent à des régimes non végétariens d'individus attentifs à leur santé. Une étude autrichienne obtient même que les végétariens peuvent être en moins bonne santé (plus de cancers, d'allergies et de problèmes mentaux, mais moins d'incontinences urinaires) que les non-végétariens, mais elle est contestée.

Selon le Dietary Guidelines for Americans, 2010, un rapport publié par le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé et des Services des États-Unis d'Amérique :

« Dans les études prospectives concernant les adultes, au sujet des pratiques alimentaires non-végétariennes, les habitudes alimentaires de style végétarien ont été associées à des niveaux de santé présentant de meilleurs résultats : obésité plus faible, risque réduit de maladies cardio-vasculaires et mortalité totale inférieure. Plusieurs essais cliniques ont démontré que les habitudes alimentaires végétariennes abaissent la tension artérielle. En moyenne, les végétariens consomment une proportion plus faible de calories provenant des lipides (en particulier des acides gras saturés), moins de calories totales, plus de fibres, de potassium et de vitamine C, que les non-végétariens. Les végétariens ont généralement un indice de masse corporel inférieur. Ces caractéristiques et d'autres facteurs de style de vie associés à un régime végétarien peuvent contribuer aux résultats positifs sur la santé – qui ont été identifiés chez les végétariens. »

— Dietary Guidelines for Americans, 2010 – a report issued by the U.S. Department of Agriculture and the U.S. Department of Health and Human Services

Les activités scientifiques dans le domaine du végétarisme sont passées des préoccupations au sujet de l'adéquation nutritionnelle, à celle d'enquêter sur les prestations de santé et la prévention des maladies. L'Association américaine de diététique et Les diététiciens du Canada ont déclaré que, à tous les stades de la vie, un régime végétarien bien planifié est « sain, nutritionnellement approprié et fournit des avantages pour la santé dans la prévention et le traitement de certaines maladies ». Des études à grande échelle ont montré que la mortalité causée par la cardiopathie ischémique était de 30 % plus faible chez les hommes végétariens et 20 % plus faible chez les femmes végétariennes, que chez les non-végétariens. Les régimes végétariens offrent des niveaux plus faibles de graisses saturées, de cholestérol et de protéines animales, et des niveaux plus élevés d'hydrates de carbone, de fibre, de magnésium, de potassium, de folate et d'antioxydants comme la vitamine C et E, et de composés phytochimiques.

Certains chercheurs comme Dean Ornish (en) ont obtenu des résultats positifs en traitant des maladies du cœur de certains patients avec un régime végétarien strict et un programme visant à diminuer le stress. Des préoccupations nutritionnelles encouragent aussi les régimes favorisant les fruits, les légumes et les céréales et minimisant la viande et l'absorption de lipides sans toutefois les interdire. Le végétarisme pourrait provoquer des carences en vitamine B12 et D, ou en fer. Mais la théorie selon laquelle la grande quantité de fer contenue dans les nourritures animales serait facilement absorbable est controversée également. En ce qui concerne les protéines, elles ne se trouvent pas uniquement dans la viande mais aussi dans les produits laitiers, les œufs, le pain, la spiruline, les céréales et les pseudo-céréales comme le quinoa, les fruits oléagineux (amandes, noix, noisettes, graines de courge, sésame…) et les légumineuses (haricots, lentilles, pois, pois chiches, soja).

Prévention des cancers et des maladies cardiovasculaires

Des études épidémiologiques menées par le réseau EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), le rapport des Nations unies sur le développement humain (2007-2008) et une étude publiée à l'université Harvard en 2012 par An Pan et Frank Hu, ont révélé que manger de la viande (surtout viandes rouges et charcuteries), augmente le risque cancers (risque de décès par cancer tout confondu quatre fois supérieur – ces augmentations s'évanouissent si les protéines consommées sont d'origine végétale), de cancer du côlon (35 % de risques supplémentaires – l'Argentine et l'Uruguay, pays grands consommateurs de viande rouge, ont le taux de cancer du côlon le plus élevé au monde) et de cancer de l'estomac, ainsi que des maladies cardiovasculaires. D'autres études classent la viande parmi les facteurs probables favorisant les cancers colorectaux, sauf dans le cas d'une consommation modérée (50 g par jour).

Plusieurs méta-études jugent cependant les données statistiques insuffisantes pour conclure. Le lien entre la consommation de viandes transformées (charcuteries par exemple) et certains cancers (colorectal, œsophage et estomac) semble mieux établi. Plusieurs études attribuent l'effet cancérigène des viandes transformées à l'ajout d'agents de conservation à base de nitrites absents dans la viande fraîche. Les nitrites sont des précurseurs d'une famille de composés cancérigènes: les nitrosamines. L'exposition aux nitrosamines, associée à la consommation de viande et de poisson transformés – dont en particulier les produits fumés – augmente le risque de cancer de l'estomac. La consommation de légumes conservés en saumure acide (de type cornichons vinaigrés) augmente le risque de cancer de l'estomac et de l'œsophage, ils contiennent eux aussi de grandes quantités de précurseurs de nitrosamines. La fondation Cancer Research UK affirme qu'il n'y a pas de lien entre la viande blanche et fraîche et le cancer, les causes étant le pigment rouge de la viande, les nitrites ajoutés dans la viande industrielle et le mode de cuisson à haute température qui génère des acides aminés dangereux pour le colon.

Une étude publiée en 2016 identifie la consommation de protéines de viande rouge en haute quantité et de produits laitiers comme un facteur de risque de mortalité, mais cette association n'est observée que pour les patients présentant un autre facteur de risque (surpoids ou obésité, consommation élevée d'alcool, tabagisme, sédentarité). La consommation de viande serait un facteur aggravant en cas de désordre métabolique [citation nécessaire].

Il existe aussi un lien entre consommation de viandes rouges ou transformées avec le cancer du pancréas, sans que les graisses saturées ne puissent être incriminées ; pour les auteurs, l'effet du mode de cuisson sur le sur-risque est à explorer. Le mode de cuisson de la viande comme des aliments végétaux semble effectivement jouer un rôle important dans leur potentiel cancérigène. Deux composés, l'acrylamide et le benzopyrène, produits par les cuissons à hautes températures (friture – en particulier pour les produits de pomme de terre frits –, cuisson au contact de la flamme – en particulier pour les viandes) sont plus particulièrement cités parmi les facteurs de risques reconnus.

Le 26 octobre 2015, le centre international de recherche sur le cancer (organisme dépendant de l'OMS), a classifié la viande transformée en tant que cancérogène certain (groupe 1), et la viande rouge en tant que cancérogène probable (groupe 2A) sur la base d'indications limitées ne pouvant exclure l'effet d'autres facteurs ou une illusion statistique.

Prévention de la maladie d'Alzheimer

Étant donné les similitudes des symptômes (la démence) et les causes de ces pathologies graves que sont la maladie de Creutzfeldt-Jakob (équivalent humain de l'encéphalopathie spongiforme bovine) et celle d'Alzheimer (qui sont deux maladies neurodégénératives caractérisées par l'accumulation d'agrégats de protéines – quoique de types différentes – formant des dégénérescences au niveau cérébral), quelques études cliniques tendent à démontrer que la consommation de viande (poissons compris) en grande quantité favoriserait le développement de la maladie d'Alzheimer.

On invoque notamment dans certaines études le rôle de la méthionine, transformé en homocystéine par le métabolisme intermédiaire. Une hyperhomocystéinémie est un facteur augmentant le risque cardiovasculaire, et semblerait jouer un rôle dans l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Cependant, il est nécessaire de rappeler que la méthionine est un acide aminé tout à fait indispensable à la vie, qui lorsqu'il est consommé dans les quantités habituelles ne pose aucun problème de santé publique. Selon certaines théories, la hausse du nombre de cas développant la maladie d'Alzheimer pourrait correspondre à la hausse de la consommation de viande dans le monde : ainsi, une recherche de l'American Society for nutrition (en), concernant des populations d'Amérique latine, de Chine et d'Inde, conclut que « la consommation de viande a été plus élevée chez ceux dont on a diagnostiqué une démence ». Ce faisant, les populations indiennes pratiquant le végétarisme (depuis des générations) ont un taux d'individus touchés par la maladie d'Alzheimer qui est le plus faible enregistré de par le monde.

Prévention de la cataracte

Une étude de 2011 a évalué la relation entre régime alimentaire et risque de cataracte au Royaume-Uni. Durant 15 ans, 27 670 personnes ont été suivies : le risque le plus élevé de développer une cataracte a été retrouvé chez les gros consommateurs de chair animale. Ce risque se réduit légèrement chez le groupe qui en consomme des quantités modérées. Chez les végétariens et (encore plus) les végétaliens, la réduction du risque de cataracte est jusqu'à 40 % plus importante ; cela est à mettre en lien avec Le Rapport Campbell qui fait valoir les études démontrant qu'un régime incluant des caroténoïdes, qui se trouvent dans les légumes colorés, offre une protection contre la dégénérescence maculaire, maladie oculaire qui peut entraîner la cécité, et qu'un régime alimentaire qui comprend la lutéine, un antioxydant notamment présent dans les épinards, offre une protection contre les cataractes.

Réduction du risque de pandémies

L'élevage industriel des animaux peut aussi contribuer à la transmission et à l'apparition de nouveaux virus qui, du fait de la mondialisation et de l'accroissement des échanges, peuvent plus facilement évoluer en épidémie ou en pandémie. En effet, la densité de population et la faible biodiversité dans les élevages favorise l'apparition des pandémies .

Éthique animale

Conditions d'élevage et d'abattage

- L'« ensauvagement » des animaux domestiques (des animaux qui deviendraient agressifs à la suite du traitement qu'ils subissent) ;

- La « folie animale », signifiant un mal-être intense et prolongé, (les poules en cages se picorent entre elles, ce qui « nécessite » l'ablation (douloureuse) de leur bec ; les porcs, s'ils ne sont pas incarcérés dans des stalles qui les privent totalement de mouvements mais dans de plus « grandes » cages, – s'automutilent, etc.) ;

- Et la consanguinité, qui engendre la débilité (ou fragilité) physique et mentale des animaux d'élevage ou dits « de race » : « la définition officielle d'un individu non consanguin : ses parents n'ont pas d'ancêtre commun sur cinq générations [:] Il y a de moins en moins d'animaux qui (…) ne sont pas consanguins aujourd'hui : (…) Tout cela au nom de l'économie. Parallèlement (…) la sélection (…) n'a pas su empêcher l'appauvrissement génétique (…) ».

Droits des animaux

Le végétarisme est une pratique qui peut être motivée par le droit – défini comme l'« ensemble des règles qui régissent la conduite de l'homme en société, les rapports sociaux », dans le cadre évidemment du droit considérant comme nécessaire les droits des animaux.

Le végétarisme (ou l'interdiction de tuer/manger un animal), en tant que norme à faire respecter par des lois, existe depuis l'Antiquité, avec, en Inde, les édits de l'empereur Ashoka (v. 304 av. J.-C. – 232 av. J.-C.), au Gujarat, les lois du roi jaïn Kumârapâla (1143-1172), et, au Japon, les lois promulguées (en 676 apr. J.-C.) par l'empereur Temmu par exemple, mais aussi en Europe à l'époque présocratique, avec, en particulier, Pythagore et Empédocle :

« Cicéron rapproche de manière critique les deux philosophes [Pythagore et Empédocle] quand il rapporte qu'à leurs yeux, tous les vivants jouissant du même droit, il fallait que les mêmes sanctions frappent les homicides et ceux qui tuent des animaux : les hommes […] ne forment pas seulement une communauté avec les dieux, mais avec les bêtes […] – en vertu, dit le Sceptique Sextus Empiricus, d'un « esprit un qui pénètre, à la façon d'une âme, le cosmos tout entier » »

— Élisabeth de Fontenay, Le Silence des bêtes, la philosophie à l'épreuve de l'animalité, p. 66

C'est ce que rappelait aussi Voltaire, opposé à toute forme d'anthropocentrisme, et qui justifiait son végétarisme par respect pour « les animaux nos semblables ».

Aujourd'hui, c'est le philosophe américain Tom Regan, professeur à l'université d'État de Caroline du Nord (et président en 1993 de l'American Society for Value Inquiry), qui est célèbre pour sa défense du végétarisme et des animaux dans le cadre du droit ; en premier lieu, il prend appui, pour développer sa théorie du droit, sur la considération de la vie mentale des animaux, considérée selon leur degré de complexité, et en arrive à ce bilan :

« La conclusion de T. Regan est la suivante : certains animaux ont une vie mentale suffisamment complexe pour avoir une expérience propre de leur bien-être. En d'autres termes, ils ont une vie mentale assez complexe pour que ce qui leur arrive leur importe. »

— Jean-Yves Goffi in Si les lions pouvaient parler, sous la dir. de Boris Cyrulnik.

Ce faisant, les conséquences de ce point de vue amènent à considérer l'animal en tant que tel comme détenteur de droits :

« Les êtres qui sont les sujets d'une vie ont une valeur inhérente. Seul le langage des droits est apte à exprimer l'exigence de ne pas leur infliger des dommages sans des raisons contraignantes. […] On est le sujet d'une vie dès lors qu'on est capable de manifester une vie mentale assez complexe pour s'intéresser à son bien-être […]. Il s'ensuit que les animaux sont des sujets d'une vie et qu'ils sont des titulaires de droits, même s'ils ne le savent pas. »

— Jean-Yves Goffi in Si les lions pouvaient parler, sous la dir. de Boris Cyrulnik.

Les obligations qu'impose une telle conception du droit vont au-delà de la pratique du végétarisme :

« Tom Regan considère comme injustifiables des pratiques ou des institutions comme la chasse, la pêche, l'alimentation carnée, les cirques, les zoos, l'élevage intensif. […] Il englobe dans la même condamnation l'expérimentation sur l'animal dans une perspective médicale ou biologique […]. Il n'admet de transgression au principe de (non)-dommage que dans des cas soigneusement définis d'auto-défense. […] Être le sujet d'une vie […] suffit à conférer des droits et à justifier la protection du titulaire de ces droits, avant même que quoi que ce soit ait été énoncé à propos de ce qui rend la vie digne d'être vécue. La puissance publique doit protéger impartialement ces droits, indépendamment de toute conception du bien et du mal. »

— Jean-Yves Goffi in Si les lions pouvaient parler, sous la dir. de Boris Cyrulnik.

Ce point de vue est partagé (mais élargi à tout être vivant sensible et non aux seuls animaux qui ont des capacités cognitives complexes) par le professeur de droit à l'université d'État du New Jersey – Gary Francione, qui écrit :

« Le mouvement pour les droits des animaux soutient que tous les êtres sensibles, humains ou non, ont un droit : le droit fondamental à ne pas être traités comme la propriété d'autrui. Notre reconnaissance de ce droit fondamental signifie que nous devons abolir – et non pas simplement réglementer – les pratiques établies d'exploitation animale, parce qu'elles supposent que les animaux sont la propriété des humains. (...) Nous considérons que le pas principal vers l'abolition que chacun de nous peut franchir consiste à adopter un mode de vie végan et à éduquer le public sur ce mode de vie. »

Ce rapport au droit se veut donc une conception de la justice concernant les êtres humains ou non humains pour le bénéfice de tous ; ainsi, dans l'introduction de Vegetarianism, a way of life, de Dudley Giehl, Isaac Bashevis Singer écrit :

« Tant que les êtres humains continueront à répandre le sang des animaux, il n'existera pas de paix dans le monde. La distance qui existe entre la création des chambres à gaz à la Hitler et les camps de concentration à la Staline n'est que d'un pas, car tous ces actes ont été perpétrés au nom d'une justice sociale et il n'y aura aucune justice tant que l'homme empoignera un couteau ou un pistolet pour détruire des êtres plus faibles que lui. »

Dans le même sens, Charles Patterson, résumant la pensée de Theodor W. Adorno, écrit dans Eternal Treblinka :

« Auschwitz commence partout où quelqu'un regarde un abattoir et pense : ce sont seulement des animaux. »

Il s'agit donc d'un refus de voir les animaux comme des « machines », mais bien comme des êtres sensibles qui désirent vivre et ne point subir une quelconque oppression :

« C'est une cruauté et une barbarie de tuer, d'assommer, et d'égorger, comme on fait, des animaux qui ne font point de mal, car ils sont sensibles au mal et à la douleur aussi bien que nous, malgré ce qu'en disent vainement, faussement, et ridiculement nos nouveaux cartésiens, qui les regardent comme de pures machines sans âmes et sans sentiments aucuns (...). Ridicule opinion, pernicieuse maxime, et détestable doctrine puisqu'elle tend manifestement à étouffer dans le cœur des hommes tous sentiments de bonté, de douceur et d'humanité qu'ils pourraient avoir pour ces pauvres animaux. (...) Il faut indubitablement croire aussi qu'ils sont sensibles aussi bien que nous au bien et au mal, c'est-à-dire au plaisir et à la douleur, ils sont nos domestiques et nos fidèles compagnons de vie et de travail, et par ainsi il faut les traiter avec douceur. Bénies soient les nations qui les traitent bénignement et favorablement, et qui compatissent à leurs misères, et à leurs douleurs, mais maudites soient les nations qui les traitent cruellement, qui les tyrannisent, qui aiment à répandre leur sang, et qui sont avides de manger leurs chairs. »

— Jean Meslier, Folie des hommes d'attribuer à Dieu l'institution des cruels et barbares sacrifices des bêtes innocentes, et de croire que ces sortes de sacrifices lui étaient agréables..

Ou encore :

« L'humanité envers les animaux inférieurs est l'une des plus nobles vertus dont l'homme est doté, et il s'agit du dernier stade du développement des sentiments moraux. C'est seulement lorsque nous nous préoccupons de la totalité des êtres sensibles que notre moralité atteint son plus haut niveau. […] L'animal, bâti comme nous, souffre comme nous, trop souvent de nos brutalités. Celui qui, sans motif, fait souffrir les bêtes, commet une action barbare, je dirais volontiers « inhumaine », car il torture une chair, sœur de la nôtre, il brutalise un corps qui partage avec nous le même mécanisme de la vie, la même aptitude à la douleur. »

— Charles Darwin, La descendance de l'homme et la sélection sexuelle.

Les « végétariens éthiques » considèrent que la majorité de la population mondiale ne se nourrit de viande que par tradition, par commodité, par simple habitude ou pour le plaisir. Ces justifications ne leur apparaissent pas suffisantes pour la souffrance occasionnée par la production de viande, en accord avec Rabindranath Tagore, (premier prix Nobel de littérature de l'Asie, en 1913), qui a dit à ce sujet :

« Nous arrivons à manger de la chair animale, uniquement parce que nous ne pensons pas à la cruauté de cet acte. »

Ce type de végétarisme est souvent associé avec le mouvement de Libération animale, quand bien même tous les végétariens éthiques ne souscrivent pas à cette notion de droit de l'animal. Néanmoins, cette éthique peut avoir d'autre source philosophique et ce, depuis l'Antiquité ; ainsi, le philosophe et prêtre d'Apollon à Delphes, Plutarque, et le poète latin Ovide (en référence à Pythagore), défendent le végétarisme selon un point de vue éthique :

« Pour un peu de chair, nous leur ôtons la vie, le soleil, la lumière et le cours d'une vie préfixé par la nature : et nous pensons que les cris qu'ils jettent de peur ne sont point articulés, qu'ils ne signifient rien, là où ce ne sont que prières, supplications et justifications de chacune de ces pauvres bêtes qui gémissent. […] Regardons-nous comme indifférente la perte d'une âme ? Je veux que ce ne soit pas, comme le croit Empédocle, celle d'un père, d'une mère, d'un fils ou d'un ami ; c'est toujours celle d'un être qui sent, qui voit et qui entend, qui a de l'imagination et de l'intelligence, facultés que chaque animal a reçues de la nature pour se procurer ce qui lui convient et éviter ce qui peut lui nuire. »

— Plutarque, S'il est loisible de manger chair.

« Comme il se fait d'horribles goûts, comme il se prépare à verser un jour le sang humain, celui qui égorge de sang-froid un agneau, et qui prête une oreille insensible à ses bêlements plaintifs ; celui qui peut sans pitié tuer le jeune chevreau et l'entendre vagir comme un enfant ; celui qui peut manger l'oiseau qu'il a nourri de sa main ! Y a-t-il loin de ce crime au dernier des crimes, l'homicide ? N'en ouvre-t-il pas le chemin ? Laissez le bœuf labourer, et ne mourir que de vieillesse ; laissez les brebis nous munir contre le souffle glacial de Borée, et les chèvres présenter leurs mamelles pleines à la main qui les presse. Plus de rêts et de lacs, plus d'inventions perfides ; n'attirez plus l'oiseau sur la glu, ne poussez plus le cerf épouvanté dans vos toiles, ne cachez plus, sous un appât trompeur, la pointe de l'hameçon. »

— Ovide, Les Métamorphoses, livre XV.

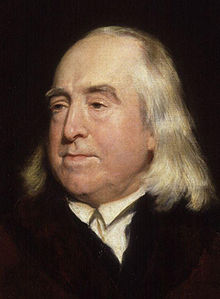

L'antispécisme est un mouvement philosophique et politique qui considère que tous les êtres sensibles (capables de ressentir de la souffrance, du plaisir et d'autres sensations et émotions) sont égaux en un sens moral ; et qu'en conséquence, les intérêts d'un animal non humain à ne pas souffrir ou à vivre une vie heureuse et satisfaisante ont autant d'importance que les intérêts équivalents d'un humain. Dès lors, selon ce mouvement, le spécisme est une discrimination arbitraire fondée sur l'espèce, tout comme le racisme est une discrimination arbitraire fondée sur la race et le sexisme une discrimination arbitraire fondée sur le sexe. Sur cette question, Peter Singer, célèbre philosophe utilitariste, cite le philosophe Jeremy Bentham qui écrivait, en allusion au Code noir de Louis XIV régissant l'esclavage :

« Les Français ont déjà découvert que la noirceur de la peau ne constitue pas une raison justifiant qu'un être humain soit abandonné sans recours possible aux caprices de quelqu'un qui le tourmente. Un jour viendra peut-être où on reconnaîtra que le nombre de pattes, la villosité de la peau ou la terminaison de l'os sacrum sont des raisons également insuffisantes pour abandonner un être sensible au même sort. […] Un chien ou un cheval adulte, est, au delà de toute comparaison possible, un être plus rationnel, et aussi plus apte à la conversation, qu'un nouveau-né d'un jour, d'une semaine ou même d'un mois. Mais, à supposer même qu'il en soit autrement, que s'ensuivrait-il ? La question n'est pas : « peuvent-ils raisonner ? » ou « peuvent-ils parler ? » mais : « peuvent-ils souffrir ? » »

— Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (éd. 1780).

Peter Singer reprend l'affirmation à son compte en disant : « Un chimpanzé ou un cochon, par exemple, se rapproche bien plus du modèle d'être autonome et rationnel qu'un nouveau-né » et pousse le raisonnement plus loin en déclarant : « s'il n'est pas acceptable de prendre la vie d'un enfant abandonné ayant subi des dommages importants au cerveau, il n'est pas acceptable de tuer un chien ou un cochon à un niveau mental équivalent ». Cette dernière affirmation, liée à un débat parallèle qu'il a suscité sur la distinction entre « considération égale des intérêts et traitement égal » a provoqué des polémiques et critiques diverses, en particulier dans les milieux chrétiens.

Cette critique correspond de manière plus large à celle du « posthumanisme », qui a connu un développement certain avec les sciences sociales qui puisent leur source dans la pensée rousseauiste et dont Claude Lévi-Strauss est, par exemple, le plus illustre représentant :

« C'est maintenant […] qu'exposant les tares d'un humanisme décidément incapable de fonder chez l'homme l'exercice de la vertu, la pensée de Rousseau peut nous aider à rejeter l'illusion dont nous sommes, hélas ! en mesure d'observer en nous-mêmes et sur nous-mêmes les funestes effets. Car n'est-ce-pas le mythe de la dignité exclusive de la nature humaine qui a fait essuyer à la nature elle-même une première mutilation, dont devrait inévitablement s'ensuivre d'autres mutilations ? On a commencé par couper l'homme de la nature, et par le constituer en règne souverain ; on a cru ainsi effacer son caractère le plus irrécusable, à savoir qu'il est d'abord un être vivant. Et en restant aveugle à cette propriété commune, on a donné champ libre à tous les abus. Jamais mieux qu'au terme des quatre derniers siècles de son histoire l'homme occidental ne put-il comprendre qu'en s'arrogeant le droit de séparer radicalement l'humanité de l'animalité, en accordant à l'une tout ce qu'il refusait à l'autre, il ouvrait un cercle maudit, et que la même frontière, constamment reculée, servirait à écarter des hommes d'autres hommes, et à revendiquer au profit de minorités toujours plus restreintes le privilège d'un humanisme corrompu aussitôt né pour avoir emprunté à l'amour-propre son principe et sa notion. »

— Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale (1973).

D'autres motivations, plus précises dans la définition éthique, existent, comme le principe de non-violence, qui est la raison majoritaire du végétarisme pour l'humanité le pratiquant, majorité qui est hindoue (la « non-violence » originale, ou l'ahimsa, base politique de la vie en société hindoue selon les Lois de Manu, est synonyme de végétarisme/végétalisme/véganisme), ou la volonté de revaloriser la mort et la souffrance jusqu'alors banalisées :

« Tout ce verbiage sur la dignité, la compassion, la culture ou la morale semble ridicule lorsqu'il sort de la bouche même de ceux qui tuent des créatures innocentes, pourchassent des renards que leurs chiens ont épuisés, ou même encouragent l'existence des combats de taureaux et des abattoirs. Toutes ces explications, selon lesquelles la nature est cruelle et donc nous sommes en droit d'être cruels, sont hypocrites. Rien ne prouve que l'homme soit plus important qu'un papillon ou qu'une vache. Je considère le fait d'être devenu végétarien comme la plus grande réussite de ma vie. Je ne prétends pas sauver beaucoup d'animaux de l'abattoir, mais mon refus de manger de la viande est une protestation contre la cruauté… Personnellement, je ne crois pas qu'il puisse y avoir de paix dans ce monde tant que les animaux seront traités comme ils le sont aujourd'hui. »

— Isaac Bashevis Singer, The Letter Writer.

Desmond Morris, s'inscrivant dans la trace de Plutarque et de Montaigne, laisse d'ailleurs entendre que l'obligation de respecter les bêtes rendrait intolérables la plupart des conduites que des citoyens de pays démocratiques s'autorisent vis-à-vis d'autres hommes qu'ils exploitent comme des esclaves ou laissent mourir de faim ; ce qui fait écho à ce passage de Milan Kundera, dans L'Insoutenable Légèreté de l'être (p. 420-421) :

« Il n'y a aucun mérite à bien se conduire avec ses semblables.(...) On ne pourra jamais déterminer avec certitude dans quelle mesure nos relations avec autrui sont le résultat de nos sentiments, de notre bienveillance ou haine, et dans quelle mesure elles sont d'avance conditionnées par les rapports de force entre individus. La vraie bonté de l'homme ne peut se manifester en toute pureté et en toute liberté qu'à l'égard de ceux qui ne représentent aucune force. Le véritable test moral de l'humanité (le plus radical, qui se situe à un niveau si profond qu'il échappe à notre regard), ce sont les relations avec ceux qui sont à sa merci : les animaux. Et c'est ici que s'est produite la faillite fondamentale de l'homme, si fondamentale que toutes les autres en découlent. »

Préservation de l'environnement

Ressources agraires

L'élevage et l'alimentation pour l'alimentation du bétail utilisent 78 % des terres agricoles mondiales. Avec un hectare de terrain consacré à la culture de fruits et légumes, on peut nourrir trente personnes, mais cinq personnes seulement si cet hectare est utilisé pour produire des œufs ou de la viande blanche, et beaucoup moins si l'on ne produit que de la viande rouge. Il faut, selon les auteurs, de 7 à 10 kg de protéines végétales pour produire un kilogramme de protéine animale, ou de 4 à plus de 17 kg.

Destructions liées à la pêche intensive

La surpêche et le chalutage sont également destructeurs pour les écosystèmes marins, biodiversité qui s'est formée au cours de dizaines de milliers d'années.

De plus, le chalutage condamne à la mort d'autres mammifères marins, oiseaux, tortues et poissons, car pêchés et broyés aussi avec les espèces animales initiales recherchées, mais considérés comme prises inutiles. Dans son ouvrage Faut-il manger des animaux, Jonathan Safran Foer note :

« Pour 500 grammes de crevettes, 13 kg d'autres animaux marins ont été tués et rejetés à la mer. Dans le cas de la pêche au thon, 145 autres espèces non visées sont également tuées de façon régulière [en particulier les dauphins, qui se trouvent généralement au-dessus des thons, dauphins ainsi tués broyés dans les winchs avec les thons]. »

Finitude des ressources naturelles

Le World Watch Institute considère que la production de viande et de produits d'origine animale dans la quantité actuelle et probablement à l'avenir n'est pas soutenable du point de vue de l'environnement dans une optique de développement durable. Jean Mayer, nutritionniste de l'université Harvard estime que si la consommation de viande aux États-Unis diminuait de 10 %, l'agriculture américaine pourrait nourrir en grains et légumes près de 60 millions de personnes dans le monde.

L'eau devient une ressource de plus en plus rare dans de nombreux endroits du monde. Sa consommation trop importante par les humains endommage les rivières et les écosystèmes et mène à la salinité et la désertification. Un régime végétarien consomme considérablement moins d'eau qu'un régime basé sur la viande.

Réchauffement climatique

Les protéines animales requièrent de plus grandes dépenses d'énergie fossile, huit fois plus que pour une quantité comparable de protéine végétale. Cette consommation d'énergie fossile produit du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre. La production animalière produit également du fumier, qui, bien qu'il soit une base du compost, dégage du méthane. Aux États-Unis (le plus grand émetteur mondial de gaz à effet de serre), le bétail produit environ 20 % des émissions totales de méthane. Une tonne de méthane a un potentiel de réchauffement de la planète de 28 tonnes de dioxyde de carbone. Selon le GIEC en 2007, la chaîne de valeur de l'élevage est responsable de 53 % des émissions anthropiques mondiales de protoxyde d'azote ; le protoxyde d'azote, bien qu'émis en quantités moindres, présente un potentiel de réchauffement global par tonne 265 fois supérieur au CO2.

Un rapport de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) estime que l'élevage est responsable de 14,5 % des émissions anthropiques mondiales de gaz à effet de serre.

En mai 2009, Gand devint la « première ville au monde à devenir végétarienne au moins une fois par semaine », lorsque les autorités locales décidèrent d'instaurer une « journée hebdomadaire sans viande ». Les officiels, les personnalités politiques et divers fonctionnaires mangeraient végétarien un jour par semaine, en reconnaissance de ce rapport des Nations unies. Des affiches publiques incitèrent la population à participer aux « journées végétariennes », et des cartes de la ville indiquant les restaurants végétariens furent imprimées. À partir de septembre 2009, les écoles de la ville auront un veggiedag (« journée végétarienne ») hebdomadaire elles aussi.

Sécurité alimentaire

Préserver la sécurité alimentaire en économisant les ressources agricoles est une autre motivation du végétarisme. En effet, une partie des nutriments étant consommée par le métabolisme de l'animal, une production végétale destinée à l'élevage apporte finalement moins de nutriments pour l'alimentation humaine qu'une production végétale directement destinée à celle-ci.

On trouve ainsi l'idée que la nourriture produite pour nourrir les animaux contribuerait à aggraver les risques de famine dont souffrent encore de nombreux humains (comme pendant la famine de 1984-1985 ayant fait plus d'un million de morts, durant laquelle l'Éthiopie continua à exporter des céréales pour l'alimentation du bétail anglais) :

« Le monde pourrait nourrir 1,5 milliard de déshérités en leur consacrant le milliard de tonnes de céréales qui engraissent chaque année le bétail destiné à l'abattage. Si tous les habitants de l'Amérique du Nord s'abstenaient de manger de la viande un jour par semaine, cela permettrait, indirectement, de nourrir 25 millions de personnes démunies, tous les jours pendant une année entière ! Cela contribuerait aussi à lutter efficacement contre le changement climatique. C'est pourquoi selon Rajendra Kumar Pachauri, prix Nobel de la paix […], une tendance mondiale vers un régime végétarien est essentielle pour combattre la faim dans le monde ainsi que la pénurie d'énergie et les pires impacts du changement climatique. […] Le fait d'inclure dans nos préoccupations le sort des autres espèces n'est nullement incompatible avec la détermination de faire notre possible pour remédier aux problèmes humains. […] La protection des animaux et celle des plus faibles des hommes relèvent du même Droit pour aider ceux à qui il peut être fait du mal. »

— Matthieu Ricard, Plaidoyer pour les animaux.

Fabrice Nicolino observe aussi que l'élevage n'optimise pas la production destinée à l'alimentation humaine, car un animal ne restitue sous forme de viande, lait ou œufs qu'une petite partie de la nourriture qu'il consomme durant sa vie :

« On n'a jamais compté autant de personnes qui sont touchées par la famine. Elles sont plus d'un milliard aujourd'hui. En même temps, la consommation de viande explose. […] Quand on sait qu'il faut de 7 à 10 kilogrammes de protéines végétales pour faire un kilogramme de protéines animales, se pose la question de où trouve-t-on ces végétaux pour nourrir les cheptels. Personne ne peut répondre à cette question aujourd'hui. Il faudra choisir entre nourrir les humains ou les animaux… »

Pénurie durant la Première Guerre mondiale

Durant la Première Guerre mondiale, en tant que directeur du Laboratoire national pour la recherche en nutrition, le professeur Mikkel Hindhede est conseiller en alimentation du gouvernement du Danemark. Bien que non végétarien lui-même, il a réalisé des travaux le conduisant à préconiser une diète lacto-végétarienne.

Alors que la situation de guerre mondiale fait courir au Danemark le risque d'une pénurie alimentaire, Hindhede recommande de réduire très fortement la production de viande et de favoriser celle d'aliments végétaux pour la consommation humaine. Le Danemark met en œuvre ces mesures (en particulier, la quasi-totalité de l'élevage de porcs s'arrête) et non seulement échappe-t-il à la famine, mais encore son taux de mortalité diminue-t-il. Les résultats de cette politique alimentaire sont publiés en 1920 dans le Journal of the American Medical Association.

Dégoût de la viande

Certains individus n'apprécient pas le goût de la viande et en abandonnent la consommation pour cette raison. À l'inverse, quelques aliments pour végétariens essaient de reproduire le goût ou la texture de la viande (tempeh, seitan, tofu préparé, soja texturé)[réf. nécessaire].

Les végétariens nés au sein d'une famille végétarienne (ce qui constitue une grande part des végétariens à travers le monde, du fait du végétarisme hindou) n'apprécient généralement pas le goût de la viande[source insuffisante] (les premières ingestions de la viande peuvent être suivies de vomissements), et l'odeur cuisinée des chairs animales (celles des mammifères, oiseaux, poissons, etc.) être très désagréable pour les végétariens nés : cela est dû au fait que le palais et les sens développent leurs compétences et préférences avant tout pendant l'enfance, et que ce faisant les enfants végétariens prennent en revanche plus de plaisir à consommer les légumes mal aimés par certains enfants nés dans une famille mangeant de la viande[source insuffisante]. Le Mahatma Gandhi rapporte que pendant son adolescence, il se laissa convaincre de manger de la viande de chèvre par un camarade et par conviction nationaliste (les Anglais dominant les Indiens, selon son camarade, parce qu'ils mangent de la viande) : cela ne lui procura aucun plaisir, et lui fit faire des cauchemars où il se voyait réincarné en chèvre tuée par un boucher.

Parce que « l'idée même de se trouver à côté de quelqu'un qui pourrait cuisiner de la viande est rebutante » pour des végétariens de naissance, animalistes ou antispécistes, des immeubles en Inde, à Bombay tout particulièrement, proposent des appartements dans des zones où seuls les végétariens (toutes religions confondues) sont autorisés à habiter.

Religions

Religions d'origine indienne

Beaucoup de religions, dont le bouddhisme, l'hindouisme (notamment dans la philosophie yoga), le jaïnisme et le sikhisme, enseignent que toute vie devrait avoir une valeur et ne devrait pas être détruite volontairement pour une gratification humaine non nécessaire.

Hindouisme

L'ahimsa est la notion philosophique des religions indiennes (de l'hindouisme, du bouddhisme et du jaïnisme) qui introduit le végétarisme comme norme dans l'alimentation. L'ahimsa est une valeur qui recommande la non-violence et le respect pour toute vie, humaine, animale ou végétale (comme il en est chez les Bishnoïs). Ahimsa est assez souvent traduit par non-violence ou non-nuisance à l'égard de tous les êtres vivants ou respect de la vie sous toutes ses formes. La racine sanskrite est hims (« nuire ») avec le privatif « a ». L'ahimsa est fondé sur une injonction védique : « माहिंस्यात्सर्वभूतानि – mâhimsyât sarva-bhûtâni – qu'on ne nuise à aucun être vivant ». Dans le cadre de l'hindouisme, le terme ahimsa apparaît écrit pour la première fois dans les Upanishad et dans le Raja-Yoga. C'est le premier des cinq yama ou vœux éternels, les restrictions indispensables du yoga (l'ahimsa n'amène à aucun état spécifiquement yogique, mais est considérée comme la première marche morale indispensable pour tout « honnête homme »). À ce sujet, Bhishma dit dans le Mahâbhârata :

« Y a-t-il besoin de dire que ces créatures innocentes et en bonne santé sont faites pour l'amour de la vie, alors qu'elles sont recherchées pour être tuées par de misérables pécheurs vivant dans les boucheries ? Pour cette raison, ô monarque, ô Yudhishthir, sache que le refus de la viande est le plus grand refuge de la religion, du ciel, et du bonheur. S'abstenir de blesser est le plus grand des principes. Il est, là encore, la plus grande des pénitences. Il est également la plus grande des vérités parmi toutes les preuves d'affection. La viande ne peut pas être retirée de l'herbe ou du bois ou de la pierre. À moins qu'une créature vivante soit tuée, cela ne peut être réalisé. Donc, tu es dans la faute en mangeant de la chair. (...) Cet homme, qui s'abstient de la viande, n'est jamais mis dans la crainte, ô roi, par aucune créature. Toutes les créatures demandent sa protection. Il ne provoque jamais aucune inquiétude pour les autres, et lui-même n'a jamais à devenir anxieux. Si personne ne mange de la chair, il n'y a alors plus personne pour tuer des êtres vivants. L'homme qui tue des êtres vivants les assassine pour le bien de la personne qui mange de la chair. Si la chair est considérée comme non comestible, il n'y a alors plus d'abattage d'êtres vivants. C'est dans l'intérêt du mangeur de viande que le massacre des êtres vivants se réalise dans le monde. Depuis, ô toi de grande splendeur, la durée de vie est raccourcie pour les personnes qui abattent les créatures vivantes ou sont les causes de leur abattage ; il est clair que la personne qui désire son bien doit abandonner la consommation de viande entièrement. (...) L'acheteur de la chair réalise l'himsâ [violence] par sa richesse : celui qui mange la chair le fait en appréciant sa saveur, le tueur réalise l'himsâ en attachant et en tuant l'animal. Ainsi, il existe trois formes de mise à mort. Celui qui apporte la chair ou l'apporte pour elle-même, celui qui coupe les membres d'un animal, et celui qui l'achète, la vend, ou les cuisiniers de la viande et celui qui la mange – tous ces éléments sont à considérer comme des mangeurs de viande. »

La croyance en la réincarnation est fondamentale dans les développements philosophiques du jaïnisme, du bouddhisme et de l'hindouisme, et, dans ce système de croyance, les âmes (atman, anima : « souffle », principe de vie, de conscience) peuvent s'incarner sous la forme de végétaux, d'animaux, ou d'êtres humains. CNN rapporte que 85 % de la population hindoue suit un régime végétarien (pas de viandes, de poissons ni d'œufs, les œufs étant considérés comme aliments non végétariens en Inde). Ce régime alimentaire principalement fondé sur une nourriture à base de laitages et produits verts, est fortement pratiqué dans les communautés orthodoxes de l'Inde du Sud, dans certains États du nord comme le Gujarat ou du sud au Karnataka où l'influence des jaïns est significative. Quelques-uns évitent l'oignon et l'ail, considérés comme ayant des propriétés rajas, c'est-à-dire « passionnelles ». Le svadharma (le dharma personnel) des brahmanes inclut le végétarisme, le brahmane étant appelé à mener une vie absolument pure. L'hindouisme encourage donc le végétarisme. La consommation de viande, de poisson (et d'œuf fécondé) n'est pas promue, – seulement tolérée, tolérée dans le cadre du rang que l'hindouisme lui a assigné dès les Védas : inférieur, non-respectueux de l'ahimsa et impur par rapport à un régime végétarien. Certains brahmanes sont également végétaliens et ne consomment aucun produit d'origine animale (lait, etc.). Dès le VIe siècle av. J.-C., les Upanishad soulignent que les bêtes et les humains sont frères, puisque tous hébergent en eux l'âtman et de ce fait sont les sanctuaires du Brahman. Dans cette conception religieuse, tous les êtres vivants étant vus comme des sanctuaires de l'âtman, aucun temple de l'âtman ne lui est dédié, au contraire d'autres divinités comme Vishnou ou Shiva. Dans la plupart de villes saintes hindoues, il existe une interdiction de tous les aliments non-végétariens et de tous les alcools, et une interdiction légale existe sur l'abattage de vaches dans presque tous les États de l'Inde. Le cuir d'une vache morte de cause naturelle est cependant accepté.[réf. nécessaire]

Jaïnisme

Toutes les règles alimentaires citées pour les hindous s'appliquent aux jaïns. En plus de l'interdiction de consommer des œufs, du poisson ou de la viande, ils doivent prendre en compte la nuisance causée aux plantes et aux suksma jiva (sanskrit : formes de vie subtiles, qui seront plus tard appelées micro-organismes) dans leurs choix alimentaires. Certains jaïns, en fonction de la doctrine de la secte ou branche du jaïnisme dont ils font partie, évitent de consommer la majorité des racines végétales, comme les pommes de terre, les oignons, etc.(certaines branches de l'hindouisme bannissent aussi de la consommation les oignons, etc., car considérés comme tamasiques).

Bouddhisme