Vidéosurveillance

La vidéosurveillance (ou vidéoprotection qui est le nom officialisé en France dans une loi sur la sécurité intérieure en 2011) est un système de caméras et de transmission d'images, disposé dans un espace public ou privé pour le surveiller à distance ; il s'agit donc d'un type de télésurveillance. Les images obtenues avec ce système, peuvent être traitées automatiquement et visionnées puis archivées ou détruites. La surveillance a pour but de contrôler les conditions de respect de la sécurité, de la sûreté ou de l'exécution d'une procédure particulière.

Mais on ne parle de télésurveillance stricto sensu qu'à partir du moment où le système est industrialisé et permet à un opérateur (surveillant) de contrôler simultanément plusieurs lieux sur une batterie d'écrans, ceci à des fins civiles.

Selon ses partisans, la vidéosurveillance permet de prévenir le terrorisme et plus généralement la criminalité (attaques à main armée, cambriolages, agressions sur voirie, etc.) et d'opérer un contrôle social (mouvements de foule, etc.)

À l'opposé, ses détracteurs lui reprochent fondamentalement son atteinte à la vie privée et aux libertés fondamentales tout en étant inefficace à prévenir les délits. Dans les pays démocratiques, elle nécessite d'être contrôlée par des organismes indépendants, comme le CNIL en France, pour en limiter ses extensions.

D'autres mettent en avant son coût par rapport à son efficacité limitée. Ainsi plusieurs rapports, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, esquissent-ils un bilan critique. Un représentant de Scotland Yard à la Security Document World Conference d' parle ainsi de « utter fiasco » (« échec complet »), parce que les officiers de police ne sont pas assez formés, souvent, ils ne veulent pas chercher les images vidéo, « parce que c'est beaucoup de travail ».

Historique

Premiers pas

Le premier système de vidéosurveillance fut installé par Siemens AG en 1942 en Allemagne pour observer le lancement des fusées V-2. Un système est commercialisé en 1949 (Vericon) aux US sans avoir besoin d'une autorisation du gouvernement.

Marie Van Brittan Brown (en) brevette en 1969, un système de sécurité domestique, avec une caméra qui peut être dirigée vers quatre points d'observation avec un moniteur pour voir une personne qui se présente devant la porte d'entrée. Comme les premiers systèmes n’enregistrent pas, ils nécessitent une surveillance humaine permanente.

En 1968, la ville d'Olean, dans l'État de New York, est la première aux États-Unis à surveiller ses rues, dans un objectif de lutte contre la criminalité. En 1973, Times Square est équipée.

Durant les années 1980, le Royaume-Uni a été le premier pays au monde à généraliser ce système (à la suite des attentats de l'IRA). Il reste actuellement le pays d'Europe le plus « télésurveillé », Londres étant réputée comme la ville où la vidéosurveillance tant publique que privée est la plus importante.

En Grande-Bretagne en 1985, la ville de Bournemouth s'équipe puis les autorités locales de King's Lynn en 1987. Les premières statistiques semblent ne pas montrer d'effet.

Le développement de la vidéo-surveillance des espaces publics et des entreprises dans les années 1980 et 90, s'étend à divers bâtiments (écoles, banques, parking, parcs) publics et privés.

En 1998, 3000 systèmes de vidéo-surveillances fonctionnent à New York.

Des politiques de vidéosurveillance ont été mises en place dans plusieurs villes européennes durant les années 1990.

Le déploiement de ces systèmes dans l'espace public est soumis à un régime d'autorisations juridiques, de règles et de contrôles, en particulier sur l'espace public (par exemple, le contrôle de la CNIL en France, et la régulation par le RGPD pour Union européenne).

Les nouvelles installations doivent se conformer à la loi. C'est l'utilisateur du système qui est responsable de sa conformité à la loi.

Évolutions technologiques

Le développement de la vidéo et des cassettes permet d'enregistrer et de détruire les images, rendant l'usage beaucoup plus fréquent dans les années 1970. Ce système est popularisé dans des séries policières comme Columbo.

Initialement, en France, on parlait de circuit fermé. Ainsi, la diffusion des images était interne au bâtiment, par opposition à une diffusion vers l'extérieur de la télévision.

L'évolution technologique passe par l'amélioration des caméras. La première caméra vidéo portative au monde date de la fin des années 1970 (premier caméscope en 1983).

Les caméras actuelles les plus performantes sont de type numérique, en couleur, et permettent des zooms et une bonne mise au point. En France, la définition des caméras est réglementairement définie. La définition requise est dite 4 CIF, soit 704 × 576 pixels. Cette définition est très rarement atteinte par les anciennes caméras ou même certaines toujours sur le marché, en général en CIF soit 352 × 288 pixels, ou VGA, soit 640 × 480 pixels. Il est possible d'avoir une caméra de résolution plus faible si elle permet de prendre une « vignette de visage » pour identification de 90 × 60 pixels. Sur les anciennes caméras, cela signifie que le visage doit représenter 5 % environ de la superficie de l'image (1 % en 4 CIF). Par ailleurs, le nombre d'images par seconde requis est de 6.24375, 6.25, 12.4875 ou 12.5 selon la situation, lente ou rapide, à surveiller.

Sous l'effet des évolutions technologiques rapides, des systèmes de reconnaissance faciale sont construits autour du déploiement de caméras de vidéosurveillance connectées à un réseau de télécommunications et à des applications d'intelligence artificielle.

Vers le futur ?

Le marché de la vidéosurveillance se renouvelle rapidement pour les entreprises tant la technologie évolue, ainsi que le démontrent certains projets comme INDECT. Ce projet controversé, financé par l’Union européenne à hauteur de 11 millions d’euros, vise à mettre en place des systèmes de surveillance « intelligents », dont le but est de détecter les menaces criminelles de manière automatisée grâce aux flux de données fournis par des caméras de vidéosurveillance. À ce projet viennent s’ajouter onze autres projets financés par l’Union européenne à hauteur de près de 70 millions d’euros, destinés à identifier et prévoir les comportements des individus filmés.

En 1949, l'écrivain anglais George Orwell décrit dans son roman d'anticipation 1984 un univers entièrement sous la coupe d'un personnage appelé Big Brother (en réalité une incarnation de l'État totalitaire) capable d'identifier les faits et gestes de toute une population grâce à un immense parc de caméras disséminées partout dans la ville et dans les habitations grâce au télécran.

Déploiement progressif

France

Une politique de vidéosurveillance a également été mise en place en France. Depuis l'initiative de Patrick Balkany en 1993 à Levallois-Perret, la vidéosurveillance s'est généralisée : les professionnels reconnaissent installer chaque année entre 25 et 30 000 nouveaux systèmes de vidéosurveillance. En 2007, le nombre de caméras « autorisées » (donc dans l'espace public) était estimé à 340 000, mais pourrait atteindre un million d'ici peu Ces caméras sont présentes dans les aéroports et les gares, autour des routes, dans les transports publics. Dans la circulaire réglementaire de « relative aux objectifs en matière de sécurité intérieure », Michèle Alliot-Marie disait fixer comme objectif de « parvenir à 60 000 caméras sur la voie publique d'ici 2010. Le décret 2009-86 du 22 janvier 2009, modifiant le décret initial de 1996, crée les conditions d’une instruction plus rapide des dossiers qui facilitera cet essor ».

La ministre de l'Intérieur Michèle Alliot-Marie a mis en place en un plan dit de « vidéoprotection », dont une partie consiste à raccorder les centres de surveillance urbaine (CSU), géré par les communes, aux commissariats et aux postes de gendarmerie ; 80 raccordements avaient été faits en , 122 en , permettant aux forces de l'ordre d'avoir un accès direct aux images enregistrées par les caméras installées par les mairies. Le choix à cette époque du terme de « vidéoprotection » à la place de « vidéosurveillance » n'est pas anodin, le premier ayant un aspect positif alors que le second renvoie à la « société de surveillance » dénoncée par les « anti-caméra ». Le Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) peut financer à 100 % ces raccordements. Ces centres de supervision sont souvent protégés par des dispositifs biométriques de contrôle d'accès. La France, qui a près d'un million de caméras installées à cet effet en 2012, distingue depuis la vidéosurveillance de caméras installées dans les lieux non ouverts au public, et la vidéoprotection qui s'applique aux lieux publics.

Dans les transports en commun, la SNCF (RER C et D) et la RATP ont équipé leurs gares et stations d'« équipement à agent seul » (EAS). Les premiers équipements de ce type ont été testés en 1976.

À Paris en 2009, le maire Bertrand Delanoë et son équipe acceptent le « Plan de vidéoprotection pour Paris » proposé par la préfecture de Police, qui renforce la vidéosurveillance. Les Big Brother Awards lui remettent le prix Orwell localités 2009 pour la vidéosurveillance. Dans son "palmarès des villes à fuir", le journal régional de PACA Le Ravi utilise parmi ses indicateurs le nombre de caméras de vidéo-surveillance par habitant.

Le site d'information OWNI a publié en un "palmarès des villes sous surveillance", étudiant les politiques municipales en matière de vidéosurveillance. Ce palmarès (qui classe Nice en tête et souligne le peu de villes sans caméras) constate que le sujet est une ligne (très générale) de clivage gauche droite, les villes tenues par la droite étant équipées, en moyenne, de trois fois plus de caméras par habitant.

En , Éric Piolle, nouveau maire écologiste de Grenoble, affirme qu'il n'est pas favorable au maintien des caméras de surveillance de la ville, proposant en public de les revendre au maire de Nice, Christian Estrosi.

En , on compte 300 caméras à Lyon, 400 à Toulouse, 8 à Lille et 134 à Nantes. Dans les 215 communes de ces métropoles seule une cinquantaine ne sont pas équipées en caméra de vidéosurveillance. Un chiffre en constante évolution, selon Mediacités.

La ville de Nice déclare disposer de 3300 caméras en . Par contre, une ville comme Issy-les-Moulineaux qui a fait le choix de ne pas utiliser de vidéosurveillance, et a misé sur la médiation sociale, a moins de délinquance que la ville de Levallois qui elle a de nombreuses caméras.

Dans le cadre de l'organisation des jeux olympiques de Paris en 2024, le gouvernement français souhaite déployer des caméras augmentées se basant sur un système de vidéosurveillance algorithmique utilisant l'intelligence artificielle. Le 23 mars 2023, l'article 7 du projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 instaurant ce système est ainsi adopté. L'utilisation de la reconnaissance faciale fut écartée au profit d'un outil ayant simplement vocation à identifier des mouvements suspects ou encore des colis abandonnés. Ce dispositif pourra être utilisé dans le cadre des jeux mais aussi pour des manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui par leur ampleur ou leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes. La CNIL souligne les risque d'un tel dispositif pour les droits et libertés des personnes.

La vidéosurveillance au village

Des villages de quelques centaines d'habitants connaissant un taux de délits faibles, s'équipent de coûteux dispositifs de vidéoprotection. La ville de Pornichet a missionné un cabinet pour étudier l'installation de 31 caméras de vidéoprotection. Selon l'étude réalisée par Antoine Courmont et Jeanne Saliou, plusieurs facteurs permettent de comprendre le développement des caméras dans les villages français. Les chercheurs soulignent d'abord que le développement des caméras dans les zones rurales s'insère dans un contexte national. Depuis le milieu des années 1990, l'évolution du cadre législatif, les volontés politiques, l'écosystème économique et des transformations politiques nationales de maintien de l'ordre ont contribué au recours crossant à ces dispositifs technologiques dans l'espace public.

Les chercheurs mettent en évidence dans un second temps les singularités de chaque commune rurale. La politiste Audrey Freyermuth indique également que :

« la diffusion de la vidéosurveillance dans les villes n’est pas un phénomène homogène détaché des conditions locales de son développement ».

Cependant, quelques similitudes émergent de leur étude. En premier lieu, des faits divers de petite et moyenne délinquance suscitent une demande de la population pour des solutions de vidéosurveillance. Ces demandes s'expriment sous diverses formes (courriers, pétitions, interpellations dans les réunions publiques, etc.). À Saint-Quay-Portrieux, les habitants ont réalisé une pétition afin de demander l'installation de caméras suite à des actes de vandalisme saisonnier répétés. De même, l'installation de sept caméras à Trouville-sur-Mer en 2013 faisait suite à une demande des commerçants de la commune. Ainsi, l'objectif de ces mécanismes et outils de contrôle, a posteriori, est de rassurer la population. En second lieu, Courmont et Saliou présentent d'autres acteurs du territoire qui promeuvent la mise en place de caméras dans les communes. Il s'agit des forces de l'ordre (police ou gendarmerie selon la zone de compétence). Ces acteurs mettent en avant auprès des mairies l'aide que leur procurerait des caméras dans le village pour résoudre leurs affaires. En présentant au maire des chiffres sur la délinquance, ils présentent la vidéoprotection comme un « prérequis » à la résolution de leurs enquêtes en milieu rural. Ils multiplient les présentations au sein de réunions des conseils communautaires comme le relate un commandant de la compagnie de gendarmerie de Compiègne :

« L'intercommunalité est le bon échelon pour avoir ce point de contact privilégié. Cela permet de toucher plusieurs maires qui ont à gérer un bassin de vie avec des problématiques communes, comme celui de la délinquance. »

Ces diagnostiques servent d'argument aux élus en quête de solutions pour rassurer la population. Les maires sont ainsi sommés d'agir par les forces de police ou de gendarmerie locale qui promeuvent ces solutions. De plus, l'installation de caméras est également présentée comme une solution aux manques de moyens humains pouvant assurer le maintien de l'ordre sur le territoire. À Brienon-sur-Armançon, le manque de personnel policier est pallié par les caméras de surveillance, notamment pour lutter contre la hausse du trafic de drogues.

Les pressions en faveur de la vidéosurveillance s'exercent également par les acteurs économiques. De nombreuses entreprises de vidéoprotection sollicitent directement les maires pour leur proposer différents produits.

Des compagnies d'assurance plaident également en faveur de ces installations. La hausse des dégradations des bâtiments municipaux est synonyme pour les communes d'une hausse des franchises d'assurance. Ainsi, l'installation de caméras de surveillance devient essentielle pour la négociation des tarifs avec les assurances.

Royaume-Uni

La vidéosurveillance fut introduite à Londres pour la première fois à la suite des attaques de l'IRA. Au Royaume-Uni, une politique de vidéosurveillance de grande ampleur a été entreprise dès le début des années 1990.

Dès 2006, le Royaume-Uni abritait 4,2 millions de caméras de vidéosurveillance (dans la rue, sur les autoroutes, dans les trains, les bus, les couloirs du métro, les centres commerciaux, les stades). Un Londonien pouvait être déjà filmé jusqu'à trois cents fois par jour.

Aujourd'hui, on avance des chiffres approximatifs allant de 65 000 à 500 000 caméras à Londres. Les critiques pointant la totale inefficacité de ce déploiement n'ont pas permis une modification de la politique de vidéosurveillance de ce pays. Un rapport d'Eric Heilman publié en 2003 pour l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure de Grande-Bretagne indique qu'il est impossible d'affirmer que ces caméras ont eu une influence sur la criminalité ou la délinquance. Par contre, un simple citoyen faisant ses courses dans les rues de Londres est filmé plus de trois cents fois.

Suisse

Un système de vidéosurveillance est présent dans tous les trains suisses ainsi que presque tous les bus et tram. Le record est pour le RER de Zurich, avec plus de 6 000 caméras que dans les trains et dans les gares. D'ici décembre 2012, toutes les gares du canton de Zurich ainsi que 300 autres gares auront un système de surveillance vidéo, ce sont ainsi plus de 2 300 caméras qui seront installées dès 2011. Des caméras sont aussi installées dans les quartiers fréquentés par les prostituées, et ce, pour garantir leur sécurité. C'est le cas à Olten dans le cadre d'un projet pilote. La ville de Zurich possède 2 500 caméras de surveillance pour la sécurité des habitants, Genève en possède 1 000, Lausanne 700 et Berne 800.

Les autoroutes suisses sont toutes sous surveillance vidéo, on en compte plus de 9 000 sur le réseau routier suisse.

Le Conseil fédéral suisse a défendu l'installation de caméras de vidéosurveillance dans les trains, en invoquant la nécessité de « renforcer la sécurité dans les gares et les trains ».

Autres pays

Certains pays ont mis en place des lois pour réglementer la mise en place des caméras de vidéosurveillance. C'est le cas de la Nouvelle-Zélande, où des lois relatives à l'installation de caméras ont été instaurées. Ces dernières prévoient notamment la consultation des personnes touchées par la mise en place de surveillance électronique. En Allemagne, la législation ne permet la vidéosurveillance que pour des lieux publics dans lesquels a été constaté un taux de délinquance élevé.

En Chine, plus de 349 millions de caméras de vidéosurveillance étaient déployées en 2018. Le développement des systèmes de reconnaissance faciale par les entreprises SenseTime et Megvii est très rapide, la BBC décrit la Chine comme « le réseau le plus étendu et sophistiqué de vidéosurveillance au monde ».

Objectifs

L'objectif général d'un système de vidéosurveillance est de contribuer à la sécurité de biens ou de personnes.

Cette contribution peut se focaliser sur diverses composantes, souvent imbriquées :

Prévention de la criminalité

La vidéoprotection permettrait l'augmentation des taux d'élucidation des crimes et délits. Seulement, ce taux est très faible, comme en France où les caméras de surveillance ne permettraient l'élucidation de 1 % à 3 % des infractions commises sur la voie publique, d'après une enquête de Laurent Mucchielli.

Dans cette approche, les systèmes de vidéosurveillance permettent également de décompter les clients d'une boutique, ou des véhicules entrants et sortant d'une entreprise, voire, potentiellement, d'incruster dans l'image vidéo le montant d'un ticket de caisse ou les informations d'un badge ou d'une carte d'accès, de reconnaître automatiquement les plaques d'immatriculation des véhicules (permet l'accès d'un parking sans ticket, clé ou badge), de signaler automatiquement un objet égaré, abandonné ou volé.

Sécurité routière

Dans le domaine de la sécurité routière, la vidéosurveillance permet notamment de lever les angles morts. Ainsi, dans certains camions de ramassage d'ordures, le chauffeur peut voir les mouvements des employés à l'arrière de son véhicule[réf. nécessaire]. Cette technique est également utilisée dans les transports publics, dans le cadre des équipements à agent seul (EAS).

La vidéosurveillance se développe pour l’accès en temps réel de la circulation routière des voies les plus fréquentées (autoroutes, voies rapides) ainsi que pour la détection d’accident. Des compagnies privées mesurent le niveau de circulation pour informer les conducteurs équipés d’un GPS. À ce jour,[Quand ?] la vidéosurveillance n’est pas utilisée pour détecter les excès de vitesse.

Des caméras à vision nocturne ont également été positionnées — à titre expérimental et aux frais de la SNCF — sur certains passages à niveau, ce qui peut aider à comprendre la dynamique d'un accident de passage à niveau lors d'une enquête technique.

Sécurité industrielle

Dans le domaine de la sécurité industrielle, des sites de production sont équipés de systèmes de vidéosurveillance permettant notamment de multiplier les points d'observation en temps réel de l'état des installations et du déroulement du procédé.

Sûreté

Au titre de la sûreté, divers lieux (sites industriels, installations stratégiques, objets du patrimoine...) sont vidéosurveillés pour prévenir les intrusions et les dégradations de la part de personnes malveillantes.

Premiers bilans

En matière d'équipement

Dès 2006, le Royaume-Uni abritait 4,2 millions de caméras de vidéosurveillance (dans la rue, sur les autoroutes, dans les trains, les bus, les couloirs du métro, les centres commerciaux, les stades). Un Londonien pouvait être déjà filmé jusqu'à trois cents fois par jour.

Scotland Yard affirme que Londres comptait, en 2008, 500 000 caméras de vidéosurveillance.

En 2020, à Moscou (Russie), 12 millions d'habitants, le système de reconnaissance faciale de la ville, est fort d’au moins 100 000 caméras de vidéosurveillance.

En Chine, il est prévu que plus de 500 millions de caméras de vidéosurveillance seront déployées à travers le pays.

En , il est prévu que le chiffre d'affaires des équipements de vidéo surveillance atteindra 15 milliards de dollars en 2014.

En matière d'efficacité

Faute d'études statistiques indépendantes, l'efficacité des politiques de vidéo surveillance a longtemps fait débat. Depuis le début des années 2000 cependant, la plupart des rapports concluent à l'inefficacité des politiques de vidéo surveillance.

En 2005, le gouvernement britannique, concluait prudemment que cette politique ne pouvait être évaluée. Trois ans après, en 2008, Scotland Yard reconnaissait cependant que cette politique était inefficace. Lors de la Security Document World Conference (22-, Londres), un représentant de Scotland Yard parlait ainsi de « utter fiasco » (échec complet). Alors que la Grande-Bretagne a investi des millions pour s'équiper du plus vaste système de surveillance d'Europe, seuls 3 % des délits sont résolus à l'aide des caméras de surveillance, d'autre part les gens ne craignent pas les caméras, pensant qu'elles ne fonctionnent pas.

En 2008, plusieurs études statistiques (notamment commandées par Scotland Yard) ont tenté d'établir un bilan des politiques de vidéosurveillance. En Grande-Bretagne, la multiplication des caméras a été jugée coûteuse et s'est heurtée au manque de personnel pour analyser ces informations.

Bruce Schneier, spécialiste anglo-saxon en sécurité et également responsable de la sécurité pour British Telecom pose un regard particulièrement critique sur la politique de vidéosurveillance : « [CCTV cameras] actually solve very few crimes, and their deterrent effect is minimal. » (« Les délits sont très rarement résolus à l'aide de caméras de surveillance et leur effet préventif est faible. ») Il précise également « Si les caméras garantissaient la sécurité des citoyens, Londres, la ville plus vidéosurveillée (avec quelque 500 000 caméras), serait la ville la plus sûre du monde. Mais ce n’est pas le cas, du fait des limites matérielles des caméras, de l'incapacité de la police à gérer le flux d'images et enfin des capacités d'adaptation des délinquants ».

Pour tenter d'expliquer cet échec, il suggère une autre explication. Selon lui, la vidéosurveillance ne réduit pas la criminalité, mais la déplace vers des zones non surveillées. Les 500 millions de Livres sterling dépensées (en dix ans) pour développer et réparer le réseau de caméras de surveillance seraient plus efficaces, plus « rentables » s'ils servaient à payer des officiers de police patrouillant les rues.

Une autre explication avancée par Scotland Yard réside dans la conception du système de vidéosurveillance, prévu pour prévenir les incidents, non pour être massivement utilisé dans les enquêtes. La profusion d'images, leur difficulté d'accès (recherche lors d'enquêtes), et le manque de formation, font que les policiers n'ont pas acquis le réflexe de recourir aux archives des vidéos enregistrées.

Un projet présenté en Grande-Bretagne en , suggère de proposer à des citoyens de visionner de chez eux les flux d'images. Une prime serait attribuée au meilleur visionneur. Le voyeurisme de ce projet a été critiqué comme une pratique « malsaine » et « attentatoire ».

Le département de la Justice des États-Unis a proposé en 2005, son propre bilan de l'utilisation de systèmes de caméras de surveillance. Les conclusions de son rapport confirment celles des rapports de Scotland Yard : les systèmes de vidéosurveillance ont peu d'influence sur la criminalité.

En France, plusieurs initiatives se sont également heurtées au coût et aux difficultés de mise en œuvre qui les ont conduites à l'échec. C'est le cas notamment de l'équipement de la Dalle du Val-Fourré à Mantes-la-Jolie ou la remise en question de son efficacité par la Chambre régionale des comptes à Lyon.

En France, un rapport a été commandité en 2009 par le ministère de l’Intérieur et confié à trois corps d’inspection, dont ceux de la police (IGPN) et de la gendarmerie (ITGN), afin de "prouver l’efficacité des caméras de surveillance". Deux sociologues, Eric Heilmann et Tanguy Le Goff, en contestent la pertinence. En 2012, un débat contradictoire oppose Heilmann à Philippe Melchior, qui a été chargé par le gouvernement de préparer un plan de développement de la vidéosurveillance, puis de conduire sa mise en œuvre.

La vidéosurveillance a une efficacité très limitée sur la prévention des délits. Elle est assez performante dans les lieux fermés (métro, parkings souterrains), d’où les délinquants peuvent difficilement s’échapper, à condition bien entendu que des forces de police soient disponibles et rapidement alertées par les opérateurs devant leur écran. En revanche, la vidéosurveillance n'a quasiment aucune efficacité dans les milieux ouverts (rues, places, etc). Par exemple, la vidéosurveillance n'a pas permis de déjouer l'attentat de Nice lors du feu d'artifice du 14 juillet 2016, alors que le terroriste avait fait des repérages onze fois avant cette date dont une partie sur la promenade des Anglais interdite à la circulation des plus de 3,5 tonnes avec son semi-remorque de 19 tonnes.

En 2021, une étude universitaire commandée par la gendarmerie conclut à un faible taux d’élucidation des infractions et aucun effet préventif.

En matière d'éthique

En Suisse, la loi fédérale sur la protection des données et le droit du travail protège d'un usage abusif des caméras (pour tous dans le premier cas, pour les salariés dans le second). Par exemple, il est interdit de diriger une caméra d'un lieu public vers les employés y travaillant. Mais les contrôles sont faibles ou inexistants.

En France, plusieurs associations et groupes politiques, ont critiqué le recours à la vidéosurveillance, qualifiée de « liberticide » et de « solution de facilité évitant de s'attaquer aux vrais problèmes ». L'association « Souriez, vous êtes filmés » milite contre les caméras de surveillance.

Les détracteurs des politiques de vidéosurveillance reprochent à celles-ci d'atteindre à la vie privée et de nuire aux libertés publiques. Ils rappellent que les caméras de surveillance ne font que déplacer la délinquance vers les zones non-équipées, plutôt que de réduire le crime. Les critiques associent souvent la vidéosurveillance à Big Brother du roman 1984 de George Orwell. Ce roman de 1948 décrivait un équipement de surveillance présent dans chaque maison, avec lequel le « parti » pouvait contrôler les esprits.

Deux questions concentrent les critiques : l'efficacité des politiques de vidéosurveillance et leur coût en matière de destruction du droit à la vie privée. Des organisations comme « Souriez, vous êtes filmés » formulent contre la vidéo surveillance trois catégories d'objections :

- le fichage généralisé résultant de l'extension des moyens de contrôle ;

- La perte de convivialité dont la vidéosurveillance serait le symbole[réf. nécessaire] ;

- la possibilité de croisement des images avec d'autres informations telles sur les déplacements, les paiements, etc.

La récente augmentation de la vidéosurveillance dans les zones résidentielles pose également des questions sur la possibilité qu'elle puisse servir comme une mesure de contrôle social, plutôt que d'avoir un réel impact sur le crime, spécialement au Royaume-Uni, associée aux mesures de « comportements anti-sociaux » (mise en garde ASBO).

Cadre légal et règlementaire

France

La vidéosurveillance est encadrée par plusieurs règlements. Les lieux ouverts au public (restaurants, magasins…) souhaitant s'équiper d'un dispositif doivent au préalable faire une demande en préfecture. Le public doit être averti de son existence et du risque d'être filmé. Le personnel doit également être informé de l'installation ; le dispositif doit être présenté au comité d'entreprise s'il y en a un. Les lieux fermés au public relèvent de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

La loi de la République française en vigueur définit dans l'arrêté du (publié au Journal officiel le , avec son rectificatif du ), les normes techniques des images.

En , la CNIL a adressé une note au ministre de l'Intérieur. Elle estime que le développement des enregistrements numériques sur disque dur rend une intervention systématique de sa part pertinente.

En 2011, la loi LOPPSI permet le développement de la vidéosurveillance, rebaptisée « vidéoprotection ».

Le déploiement de caméras de surveillances connectées au réseau de télécommunications et des applications d'intelligence artificielle, dont la reconnaissance faciale combinées peuvent mener à un contrôle social très développé mettant en péril les libertés individuelles. Les municipalités (Valenciennes, Nice, Marseille, Saint-Étienne, Toulouse, La Défense…) se laissent tenter.

Le , les associations Ligue des droits de l'homme et La Quadrature du Net déposent plainte devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris, contre « le dispositif mis en œuvre par la préfecture de police de Paris depuis le visant à capturer des images par drone puis à les exploiter afin de faire respecter les mesures de confinement », au motif d'illégalités au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et enjoignent le préfet de police de Paris de cesser immédiatement de capter des images par drones, de les enregistrer, de les transmettre et de les exploiter. Me Gérard Haas, avocat spécialisé dans le droit des nouvelles technologies, appuie ce recours et dénonce l’émergence d’une « dictature sanitaire ».

Suisse

L'utilisation de caméras vidéo à des fins de surveillance est soumise à la loi fédérale du sur la protection des données (LPD; RS 235.1) dès lors que les images filmées se rapportent à une ou plusieurs personnes identifiées ou identifiables, que les images fassent ou non l'objet d'une conservation. Les traitements effectués (capter, transférer, visionner en direct ou a posteriori, conserver des images, etc.) doivent respecter les principes généraux de protection des données. Les données collectées et enregistrées ne doivent être accessibles qu'aux personnes autorisées, c'est-à-dire le responsable de l'installation, elles ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins que la protection de personnes ou de biens. De plus chaque installation doit clairement être indiquée, et ce, par des panneaux indiquant la vidéosurveillance.

Toutefois il n'existe pas de lois régissant clairement l'utilisation de caméras dans le domaine public.[réf. nécessaire] Il est de la compétence des cantons de légiférer en matière de vidéosurveillance.

Les Chemins de fer fédéraux dépendant de la Confédération disposent d'une ordonnance fédérale qui leur est propre. Elle établit entre autres qu'il est possible d'installer des caméras en tout lieu accessible au public, mais que cette vidéosurveillance doit surtout être signalée. Les enregistrements doivent être supprimés dans les vingt-quatre heures, pour autant qu'ils ne servent pas à la constitution de preuves. De plus, les gares ne sont pas considérées comme publiques au même titre que les rues (par exemple) et sont donc régies par la loi fédérale sur la protection des données.

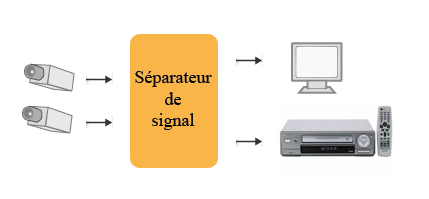

Composition d'un système de vidéosurveillance

Un système de vidéosurveillance est composé de trois types d’équipements.

Équipements de réception

L’élément fondamental qui assure la réception dans un système de vidéosurveillance, c’est la caméra. En fonction de l’environnement, du besoin de l’utilisateur et du budget alloué à ce système, on doit choisir les caméras adéquates pour bien filmer les zones à surveiller (caméra en couleur ou noir et blanc, caméra fixe ou mobile, caméra anti-vandalisme ou discrète, caméra sonore, infrarouge…).

Équipements de gestion

Pour la gestion du système de vidéosurveillance et l’exploitation des images filmées, il y a plusieurs équipements (DVR, NVR, serveurs, logiciels…). Mais, pratiquement, on doit choisir les équipements de gestion nécessaires en fonction des besoins exprimés par le client dans le cahier des charges.

Équipements de visualisation

L’équipement premier qui assure la visualisation des images filmées en direct par les caméras ou enregistrées dans un système de vidéosurveillance, c’est le moniteur « écran ». Mais, actuellement, le client a plus de choix entre une visualisation fixe au bureau sur un téléviseur ou sur un PC et une visualisation mobile et même à distance par internet via un PC, tablette ou smartphone. Suivant le besoin de l’utilisateur, on doit choisir les dimensions et la technologie de ce dernier.

Typologie des systèmes existants

On distingue plusieurs catégories de caméras : intérieur / extérieur, fixes / mobiles (PTZ), couleur / noir et blanc. Par l'utilisation de circuits amplificateurs de lumière ou par traitement infrarouge, certaines caméras sont capables aujourd'hui de filmer de jour comme de nuit, selon leur sensibilité.[réf. nécessaire]

La caméra peut être attachée à un objet fixe (mur, lampadaire) ou bien mobile (automobile, drone).

De nos jours, les caméras vidéos sont mobiles (rotatives et contrôlables à distance). Certains logiciels seraient capables de compter le nombre de véhicules passant dans le champ de vision d'une caméra, de lire les plaques d'immatriculation et même de pratiquer la reconnaissance faciale en temps réel.

On distingue quatre types de systèmes de caméras de surveillance :

- Les caméras reliées à un simple écran de contrôle, sans enregistrement. On les trouve dans certains magasins. Elles permettent au vendeur de surveiller en direct certains rayons. C'est le système le plus économique.

- Le système de caméras analogiques, avec un enregistrement limité dans la durée. Il s'agit là d'une des méthodes les plus anciennes, donc également des plus répandues dans un grand nombre d'établissements. Cependant, ces systèmes ne répondent plus, à de très rares exceptions près, aux nouvelles exigences techniques de l'arrêté du 3 août 2007.[réf. nécessaire]

- Le système intégrant caméras analogiques et numériques. Cette évolution du système analogique simple permet d'introduire de nouvelles fonctions comme la détection de disparition d'objet et le comptage d'objets ou de personnes.

- Les caméras numériques consultables via Internet. On parle alors de caméra IP. Contrairement aux caméras CCTV dont le flux vidéo est permanent et non compressé, les caméras IP compressent numériquement les images et, limitant leur flux (im./s), elles sont capables de produire des vidéos en haute résolution tout en minimisant la bande passante utilisée (Compression vidéo). En contrepartie, la visualisation ne peut être réalisée que par l'intermédiaire d'un ordinateur, un décodeur ou certains PDA/smartphones (téléphones portables). Il ne faut toutefois pas confondre une caméra IP avec un enregistreur doté d'une interface IP qui, lui, sera limité par la norme CCTV de 576 lignes (PAL), la compression n'étant pas faite à la source (dans la caméra). Dans les deux cas, les caméras seront accessibles par l'internet.

Les caméras IP, bien que plus coûteuses, sont l'avenir de la vidéosurveillance, car leur flexibilité et la standardisation des protocoles permettent le transport de l'image et du son à moindre coût par les réseaux intranet et internet existants. Dotées d'un processeur et d'un OS (operating system), elles sont capables de traiter en interne différents évènements tels que détection de mouvements, de bruit, et par ailleurs de générer des actions comme le déclenchement d'une alarme, l'annonce d'un message, etc. Elles peuvent notamment adresser une séquence vidéo enregistrée sur détection de mouvement ou sur déclenchement d'alarme directement par email.

Perspectives, tendances

Dans un proche avenir et en lien avec les progrès de l'informatique et l'apparition du haut-débit voire du très très haut débit (5G), les systèmes de vidéosurveillance pourraient évoluer vers ce que certains appellent une « vidéosurveillance intelligente » pouvant aussi être appliqué au trafic routier et à la « mobilité intelligente » et intégrer des techniques d'enregistrements de données biométriques. Cette technologie permettrait, par exemple, de reconnaitre un véhicule ou des visages ou des silhouettes et aux ordinateurs d'analyser la démarche des passants (une personne lourdement chargée adopte une démarche inhabituelle ; que transporte-t-il ? Des explosifs, des armes, une caméra de télévision, un petit chat ou des bouteilles de soda ?). Des systèmes de tracking/autofocus (suivi) de l'objet ou de la personne repérés sont également disponibles, et en 2014 de petites caméras connectées à un réseau 3G suffisent pour les applications existantes.

D'autres recherches récentes reposent sur la prévisibilité du comportement humain dans les espaces publics : un voleur ne se comporterait pas, selon certains, de la même façon qu'un usager moyen de l'espace public ou d'un bâtiment. L'ordinateur pourrait identifier ce genre de mouvements et donner l'alerte. L'idée serait un peu comme dans le film Minority Report (Steven Spielberg, 2002) d'arrêter la personne avant qu'elle ne commette un crime ou délit.

Couplées à une base de données biométriques, il permettrait de déterminer l'identité d'une personne sans l'approcher et sans même qu'elle ne s'en aperçoive. Une expérience de ce type eut lieu en 2007 dans une gare à Mayence, en Allemagne ; 60 % des volontaires furent identifiés parmi une foule de 20 000 personnes. Ce résultat est trop faible pour une mise en application, mais ces promoteurs affirment pouvoir proposer de meilleurs résultats d'ici à 2012.

2012, le système INDECT commence à être porté à la connaissance du grand public.

En 2020, le déploiement de caméras de videosurveillance connectées à un réseau de télécommunications de nouvelle génération (4G,5G) et à des applications d'intelligence artificielle, telles les systèmes de reconnaissance faciale, s'intensifie. L’équilibre entre libertés et sécurité est en tension. La recherche d'une sécurité des personnes et des biens, risque de mettre en jeu dans de nombreux pays le droit à la vie privée et exercer un contrôle social contraire aux libertés fondamentales. La loi européenne sur les données(RGPD), étendant le champ de la loi française « informatique et libertés » de 1978, citée comme modèle à travers le monde, spécifie : « L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques ».

Économie de la surveillance

Failles de sécurité

Certaines caméras peuvent être sujettes à failles de sécurité.

En 2019, des images de vidéosurveillance à la frontière américaine ont été piratées. Près 100 000 personnes seraient concernées par ce vol de données. Les photos de visages et de plaques d’immatriculations sont utilisées par des services fédéraux utilisant des logiciels de reconnaissance.

En 2021, des hackeurs, en utilisant l'identifiant et un mot de passe pour un compte administrateur exposés sur Internet, ont diffusé des images de vidéosurveillance de la start-up Verkada sur Twitter. Tesla, hôpitaux, écoles, prisons… Des dizaines de milliers de caméras de vidéosurveillance d’entreprises ont été piratées. De plus, la liste des clients de Verkada, ainsi que des données financières relatives à ces entreprises ont été aussi téléchargées.

Bibliographie

Ouvrages

(par ordre chronologique)

- Dominique Pécaud, L’impact de la vidéosurveillance sur la sécurité dans les espaces publics et dans les établissements recevant du public, IHESI, collection Études et Recherches, La documentation française, Paris, 2001

- Stéphane Callens, Démocratie et télésurveillance, Presses universitaires du septentrion, 2002

- Maurice Cusson, La Vidéosurveillance : les raisons de ses succès et de ses échecs, 2003 [PDF]

- Christophe Tornieri, François Bremond et Monique Thonnat Updating of the reference image for visual surveillance systems, 2003

- Service presse du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Suisse) Le Conseil fédéral approuve l'ordonnance sur la vidéosurveillance des voitures CFF, DETEC, 2003

- Marie-Noëlle Mornet, La vidéosurveillance et la preuve (travaux et mémoires de la Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille, préface de Frédérique Granet), Presses universitaires Aix-Marseille (PUAM), 2004

- Michel Laporte L'Utilisation de caméras de surveillance par des organismes publics dans les lieux publics, 2004 [PDF]

- Jean Ruegg, Alexandre Fluckiger, Valérie November, Francisco Klauser, Vidéosurveillance et risques dans l’espace à usage public. Représentations des risques, régulation sociale et liberté de mouvement, Travaux CETEL no 55, Genève

- Lacène Beddiaf, Vidéosurveillance - Principes et technologies, Éditions Dunod, 2008 (ISBN 978-2-1005-0313-1)

- David Forest, Abécédaire de la société de surveillance, Syllepse, 2009

- Jean-Jacques Lavenue, Bruno Villaba (dir.), Vidéosurveillance et détection automatique des comportements anormaux, enjeux techniques et politiques, Lille, Presses universitaires Septentrion, 2011

- Éric Heilmann, Parlons sécurité en 30 questions, La Documentation française, 2012

- Éric Heilmann et Philippe Melchior (contradicteurs); Anne-Cécile Douillet et Séverine Germain (médiateurs), Vidéo-surveillance ou vidéo-protection ?, Le Muscadier, 2013

- Lakhdar Imlouli, Guide de la vidéosurveillance, Les Éditions du Net, 2014 (ISBN 978-2-312-02810-1).

- Laurent Mucchielli, Vous êtes filmés ! Enquête sur le bluff de la vidéosurveillance

Articles

- Votation sur l'initiative populaire S.o.S. - Exposé du CF Arnold Koller/CP du 7 avril 1998 - Les autorités fédérales de la Confédération suisse

- ABE, Vidéosurveillance : sans foi ni loi ? - TSR,

- Dominique Pécaud, L’espace public à l’épreuve de la vidéosurveillance. In : Cassini U, Dittmann V, Maag R, Steiner, S (eds), Mehr Sicherheit – weniger Freiheit ? Ermittlungs und Beweistechniken hinterfragt, Plus de sécurité, moins de liberté ? Les techniques d’investigation et de preuve en question, Chur/Zürich, Rüegger, 27-47, 2003

- Vincent Bourquin, Big Brother partout, ce n'est pas pour demain, 24Heures,

- Noé Leblanc, Sous l’œil myope des caméras, Le Monde diplomatique,

- Vidéo-surveillance : fausse bonne solution?, Politique, revue de débats, Bruxelles, no 61, . (Débat entre un opposant et un défenseur de la vidéo-surveillance dans un cadre policier.)

- (en) The Politics of CCTV in Europe and Beyond - Numéro spécial de la revue Surveillance and Society sur la vidéosurveillance en Europe et ailleurs

- Circulaire relative aux conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection en France (NOR : INT/D/09/00057/C) - Ministère français de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, [PDF]

- Dominique Pécaud, La vidéosurveillance des espaces publics : l’impossible bilan, Place publique Nantes/Saint-Nazaire, La revue urbaine, 17, 141-145, 2009

- Laurent Mucchielli, La « vidéoprotection »: légendes et usages véritables[PDF], Les Cahiers de la fonction publique, no 338,

Textes législatifs

- Suisse

- France

- La protection des données personnelles - France Focus sur les obligations CNIL à mettre en œuvre dans le cas d'un traitement de vidéosurveillance

- Installer une caméra chez vous : rappel des règles

Voir aussi

Articles connexes

- Big Brother Awards

- Caméra IP

- Contrôle social

- Drone

- Économie de la surveillance

- Sousveillance

- Surveillance

- Télésurveillance

- Panoptique

- Lecture automatique de plaques minéralogiques

- Reconnaissance faciale

- Système de crédit social

- Ville intelligente

- Données personnelles

- Liberté fondamentale

- CLOUD Act

- RGPD

- CNIL

Documentaire

- "Fliquez-vous les uns les autres", Le monde en face, France 5/France tv, 2020 Olivier Lamou, 70 min : La vidéosurveillance aujourd'hui fait partie du quotidien des Français et fait partie du débat public

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Vidéosurveillance : paradigme du technosolutionnisme article du 2 juin 2018