Infection urinaire

| Symptômes | Hématurie, fièvre, dysurie, douleur abdominale et pollakiurie |

|---|

| CISP-2 | U71 |

|---|---|

| CIM-10 | N39.0 |

| CIM-9 | 599.0 |

| DiseasesDB | 13657 |

| MedlinePlus | 000521 |

| eMedicine |

231574 emerg/626 |

| MeSH | D014552 |

| Patient UK | Urinary-tract-infection-in-adults |

Une infection urinaire (ou infection des voies urinaires ou IVU) est définie par la colonisation des urines par des bactéries, ce qui se traduit le plus souvent par des signes infectieux urinaires. Elles sont très fréquentes, en particulier chez les nourrissons et les jeunes enfants, les femmes enceintes.

Il existe deux tableaux principaux d'infection urinaire : la cystite (infection de la vessie) et la pyélonéphrite aiguë (infection du rein, PNA). Elles se traitent très bien par antibiotiques. L'insuffisance ou l'absence de traitement de la pyélonéphrite peut mener à des complications sévères (voir infra). Les infections urinaires sont les infections bactériennes les plus fréquentes quel que soit l'âge.

Entre 20 et 50 ans, les infections sont 50 fois plus fréquentes chez la femme, mais après 50 ans l’incidence chez l’homme augmente nettement du fait de l’augmentation des maladies prostatiques, et le ratio est donc seulement 3/1 chez les sujets âgés.

L'infection urinaire chez l'homme a pratiquement toujours une cause anatomique. Schématiquement : malformations congénitales dans l'enfance et l'adolescence, problèmes prostatiques chez l'homme âgé, calculs et tumeurs entre ces deux âges. La tuberculose rénale semble pouvoir aussi être une cause « anatomique » favorisante.

La plupart du temps, les bactéries proviennent des intestins. Pour cette raison, les femmes sont plus sujettes aux infections urinaires (cystite) en raison de la proximité du méat urinaire et de l'anus (périnée court) et de la dimension courte de l'urètre qui de plus est large et s'ouvre lors des rapports sexuels.

Physiopathologie

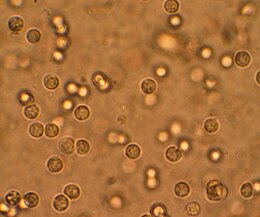

Les germes les plus fréquemment en cause sont Escherichia coli (75 % des cas), Proteus mirabilis, Klebsiella, tous trois des entérobactéries (bacilles gram-négatif). Il faut ajouter Staphylococcus saprophyticus, cocci à gram-positif, dont la fréquence oscille entre 5 et 25 % des cas selon les pays et quelques autres germes beaucoup plus rares.

Le cas particulier des infections urinaires à lactobacille entre, avec quelques autres cas, dans la catégorie de ce qu'on appelait les « cystites à urines claires » qui sort de ce cadre.

Une infection urinaire peut-être simple ou compliquée. Elle est dite simple (critères ANDEM) lorsque tous les éléments suivants sont réunis : évolution depuis moins de trois jours chez une femme âgée de 15 ans à 65 ans, sans terrain à risque particulier (diabète, grossesse, insuffisance rénale chronique (IRC, IRT, IRCT), immunodéficience, contexte hospitalier …), sans anomalie urologique particulière, sans épisode d'infection urinaire dans les trois mois précédents. Elle est dite compliquée dans le cas contraire.

Une infection urinaire est dite sporadique s'il y a moins de deux épisodes dans les six mois précédents, ou moins de trois épisodes dans l'année précédente. Sinon elle est à répétition.

Chez l'enfant

L'immaturité des voies urinaires est fréquemment responsable d'un reflux vésical (par perméabilité anormale des uretères : l'urine contenue dans la vessie ne peut normalement pas remonter vers les reins). Il existe parfois en plus des malformations urinaires. Être en surpoids ou obèse en multiplie par 2,2 la survenue, boire trop peu par 6 et uriner trop rarement par 3,5 ; avoir été allaité diminue le risque par 2,5 et avoir été circoncit par 10.

Chez la femme enceinte

Les infections urinaires sont particulièrement fréquentes en raison de modifications anatomiques et physiologiques inhérentes à la grossesse qui profitent aux bactéries :

- la croissance de l'utérus entraîne une compression de la vessie (d'où un résidu post-mictionnel, c’est-à-dire une stase des urines avec des mictions incomplètes) et des uretères ;

- la progestérone entraîne une hypotonie des voies urinaires ;

- les œstrogènes ont tendance à rendre l'épithélium urinaire plus propice au développement des bactéries ;

- il existe une glycosurie physiologique (par abaissement du seuil de résorption du glucose) ;

- la contamination bactérienne vulvopérinéale est plus fréquente ;

- le pH urinaire est élevé (urines alcalines).

Chez l'adulte

La principale cause d'infection urinaire est dépendante de la longueur de l'urètre : un urètre court permet aux bactéries d'atteindre plus facilement la vessie, et même dans certains cas le rein, ce qui explique leur prévalence très supérieure chez les femmes. La prévention repose sur une toilette intime régulière, boire 1,5 litre d'eau par jour et surtout la miction pré et post-coïtale.

Diagnostic

La première étape lorsqu'un médecin veut vérifier la présence ou l'absence d'infection urinaire est de faire un examen cytobactériologique des urines (ECBU).

Bactériurie asymptomatique

Prévalence : 1 % chez les fillettes de moins de 10 ans, 10 à 20 % chez les femmes âgées en soins primaires, 20 à 50 % en milieu hospitalier. Elle est fortement corrélée à l'activité sexuelle. Elle est parfois suivie d'une infection symptomatique (8 % dans une étude de cohorte).

Elle n'est dépistée systématiquement que pendant une grossesse, où la bandelette urinaire mensuelle est obligatoire. Elle se définit par la présence de plus de 100 000 bactéries/ml d'urine, sans entraîner le moindre symptôme. La bactériurie asymptomatique peut toutefois être responsable de contractions utérines et de menace d'accouchement prématuré à elle seule, ce qui justifie son dépistage et son traitement systématique.

Cystite

Elle se manifeste par des signes fonctionnels urinaires :

- pollakiurie (augmentation de la fréquence des mictions), impériosités (urgenturie : envie pressante d'uriner, impossible à contenir) ;

- dysurie (difficultés à la miction) ;

- brûlures mictionnelles ;

- hématurie (présence de sang dans les urines).

Il n'y a ni fièvre ni douleur lombaire.

Pyélonéphrite aiguë

Tableau le plus sévère, il associe des signes fonctionnels urinaires, de la fièvre (39 à 40 °C), des frissons (lors de décharges bactériennes dans le sang), des douleurs lombaires unilatérales, des courbatures, une grande fatigue, des urines troubles, des nausées ou des vomissements, aucun appétit, une douleur à la mobilisation du rein à l'examen clinique. À un stade avancé, la pyurie s'associe et la vessie peut se rétracter (vessie bilharzienne) dans d'autres cas.

Examens complémentaires

La preuve de l'infection urinaire est donnée par l'examen cytobactériologique des urines. En cas de bactériurie asymptomatique ou de cystite simple, aucun autre examen n'est nécessaire. En cas de pyélonéphrite, on demande :

- des examens biologiques ; hémogramme, CRP, vitesse de sédimentation, hémocultures (avec recherche de Listéria chez la femme enceinte), ionogramme urinaire, urémie, glycémie) ;

- un examen cytobactériologique des urines avec identification bactérienne, culture, et antibiogramme ;

- une échographie rénale à la recherche de complications (dilatation des cavités pyélocalicielles, obstacle sur les voies urinaires, abcès du rein) ;

- une urographie intra-veineuse (après la grossesse chez la femme enceinte) parfois.

Complications

Bactériurie asymptomatique

Elle évolue vers une infection symptomatique dans 8 % des cas.

Cystite

La guérison spontanée de la cystite est fréquente (50 à 70 % des cas), mais elle est lente (plusieurs mois).

- Évolution, rare, vers une pyélonephrite aiguë (en cas de cystite simple),

- Récidives fréquentes : 20 % au cours de la vie, 3 % dans l'année,

- Contractions utérines et menace d'accouchement prématuré chez la femme enceinte,

- Pas de complications à long terme pour les cystites aiguës simples.

Pyélonéphrite

Les complications sont rares mais graves :

Traitement

Des recommandations sur la prise en charge de l'infection urinaire non compliquée chez la femme ont été publiées par l'« Infectious Diseases Society of America » et l'« European Society for Microbiology and Infectious Diseases » en 2010.

Bactériurie asymptomatique

Étant donné le faible risque de complications, les risques d'antibiorésistance, et parfois les risques d'effets secondaires, un traitement par antibiotiques n'est pas justifié dans les infections urinaires simples de type bactériurie asymptomatique (chez la femme), à l'exception des femmes enceintes.

Cystite aiguë

Le traitement est ambulatoire (à domicile). l'antibiotique choisi doit être à bonne pénétration urinaire, bactéricide sur les germes habituels (bacilles gram négatifs), secondairement adaptée aux résultats de l'examen cytobactériologique des urines (s’il y a lieu), par voie orale. Les traitements « minute » (dose unique d'antibiotique) ou d'une journée (une dose matin et une autre le soir) ont été largement utilisés pour améliorer le suivi du traitement et diminuer l'usage des antibiotiques. En fait, devant la fréquence des rechutes avec ces traitements courts, la durée d'antibiothérapie considérée comme nécessaire et suffisante et la plus généralement retenue est de trois jours.

L'examen cytobactériologique des urines de contrôle 48 heures après la fin du traitement (les urines doivent être stériles). Ce délai doit être suffisant pour qu'il n'y ait plus de traces d'antibiotiques dans les urines. On peut préférer 72 heures, surtout si l'antibiotique était un aminoside. Cet examen doit être mensuel pendant le reste de la grossesse chez la femme enceinte (à la recherche d'une récidive).

Chez l'homme, l'antibiothérapie est plus prolongée, avec une durée restant discutée mais avec une durée minimale de sept jours.

Pyélonéphrite

Le traitement est ambulatoire (à domicile) ou à l'hôpital (enfants, femmes enceintes, pyélonéphrite compliquée).

- Traitement analgésique et antipyrétique (paracétamol, aussi appelé acétaminophène en Amérique du Nord).

- Antibiothérapie à bonne pénétration urinaire et bonne diffusion tissulaire, bactéricide sur les germes habituels (bacilles gram négatifs), secondairement adaptée aux résultats de l'examen cytobactériologique des urines (s’il y a lieu), par voie orale ou veineuse, pendant 21 jours ou un mois.

- Examen cytobactériologique des urines de contrôle 48 à 72 heures après le début et la fin du traitement (les urines doivent être stériles), uniquement en cas d'évolution clinique défavorable malgré le traitement.

- Recommandations hygiéno-diététiques.

- Examen cytobactériologique des urines mensuel pendant le reste de la grossesse chez la femme enceinte (à la recherche d'une récidive).

- Urographie intraveineuse à trois mois pour rechercher une malformation des voies urinaires.

- Surveillance fœtale pendant la grossesse, tocolyse en cas de contractions.

Infection urinaire chronique

Les infections chroniques ne sont généralement traitées que lorsqu'elles deviennent symptomatiques et gênantes pour le patient afin de diminuer le risque de résistance aux antibiotiques.

Prévention médicamenteuse

Aux États-Unis, et dans les autres pays anglo-saxons, l'hippurate de méthénamine est couramment prescrit à une dose d'1 g par jour dans un but préventif. Ce médicament, Hiprex, fabriqué par Sanofi, indisponible en France, a une efficacité incertaine.

Prévention naturelle

Le jus de canneberge n'a pas d'efficacité démontrée pour la prévention des infections urinaires à répétition. Il est également possible de prendre des huiles essentielles en prévention, sous forme de tisane (confort urinaire), sous forme de gélule (demander à une pharmacie) ou encore sous forme d'huile de massage à appliquer sur le bas du ventre ou derrière les genoux[citation nécessaire]. Les huiles essentielles permettent dans certains cas de guérir[citation nécessaire] mais il est préférable d'en parler avec son médecin (les huiles essentielles ont un réel effet[citation nécessaire], elles apaisent les douleurs des cystites).

Prendre des bains chauds aide contre les infections urinaires[citation nécessaire]. Toutefois, celui-ci ne doit pas être trop long au risque de ne retirer la douleur qu'à court terme avant que celle-ci ne revienne de nouveau.[citation nécessaire] Gélules de bruyère et busserole sont également indiquées.[citation nécessaire] Il est recommandé de boire beaucoup d'eau régulièrement, d'aller aux toilettes souvent et d'avoir une bonne hygiène comme changer de sous-vêtements régulièrement. Lors d'une cystite, il est également conseillé de ne pas manger de sucre[citation nécessaire] (nourrit les bactéries) et d'éviter les sous-vêtements qui ne sont pas en coton[citation nécessaire].

Idées reçues

Contrairement aux idées reçues, les rapports sexuels peuvent entraîner la diffusion de bactéries responsables d'infections urinaires[citation nécessaire].

Certaines bactéries infectant les voies urinaires sont en effet transmises lors des rapports sexuels. Les bactéries impliquées dans la survenue d'infections transmises sexuellement (IST : infections sexuellement transmissibles) sont spécifiques. Il s'agit dans la majorité des cas des Chlamydiae et des gonocoques. Une bonne hygiène globale est recommandée avec lavage des mains en cas de crise urinaire. Il est fortement suggéré pour les femmes comme pour les hommes d'uriner rapidement après une relation sexuelle non protégée afin de prévenir l'infection urinaire.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Recommandations

- Diagnostic et antibiothérapie des infections urinaires bactériennes communautaires du nourrisson et de l'enfant, recommandations, Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé, .

- Diagnostic et antibiothérapie des infections urinaires bactériennes communautaires chez l'adulte, recommandations, Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé, .

- Diagnostic et antibiothérapie des infections urinaires bactériennes communautaires de l'adulte, recommandations 2014 de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française.