Abri antiatomique

Un abri antiatomique est destiné à protéger ses occupants des effets mécaniques et thermiques d'une explosion nucléaire (ou d'un accident nucléaire), ainsi que des retombées radioactives, en leur permettant de survivre un certain temps jugé suffisant pour pouvoir en sortir sans danger.

On peut diviser les abris en deux types : l'abri anti-retombée simple (fallout shelter) et l'abri anti-retombée résistant aussi au souffle d'une explosion proche (blast shelter). Les seconds correspondent généralement à des installations militaires stratégiques (postes de commandement en particulier) d'une construction « lourde » et on n'en compte que quelques-uns par pays. Les premiers sont plutôt destinés aux civils qui, même très loin des cibles, seraient exposés au risque mortel des retombées. Les abris civils sont mis en œuvre à la suite d'une initiative personnelle, par exemple dans le jardin ou au sous-sol d'une maison privée, mais aussi par un État, qui dans le cadre d'une politique de sécurité civile, prend en charge la construction ou l'aménagement d'abris collectifs.

Historique

Inhérent à la guerre froide et au développement de l'arme nucléaire, l'abri antiatomique est une des composantes de la défense passive des deux superpuissances devant permettre à la fois la continuité du gouvernement et la préservation d'une partie de la population.

L'URSS aurait construit des abris antiatomiques dès le début des années (p. 15). Ces structures s'inscrivaient dans une politique de défense civile, considérée comme faisant intégralement partie des capacités de défense soviétiques au sens large et qui comprend par exemple des projets d'évacuation des villes, la formation de groupes chargés de la protection civile ou contre les attaques bactériologiques et chimiques. En , dans un document alors classé « top secret », la CIA décrit les capacités de défense passive de l'Union soviétique et notamment ses abris antiatomiques « durcis » destinés aux dirigeants y compris au niveau local, avec postes de commandement alternatifs en dehors des villes. Le document fait aussi état des réseaux de métro des grandes villes conçu pour servir d'abri antiatomique et où sont construits des abris adjacents aux quais, restreints à « des groupes spécifiques » (p. 82). Les structures industrielles importantes pour la vie ou la reprise de l'économie sont également incluses dans les plans soviétiques ; par exemple, la centrale électrique de Kharkov pouvait être opérée à distance à partir des abris destinés au personnel (p. 73).

La documentation soviétique en définit l'abri antiatomique de la façon suivante : le toit doit être résistant au feu et à l'onde de choc thermique d'une explosion nucléaire, il doit être sous la surface du sol et assurer une protection contre les radiations et l'écroulement des bâtiments de surface, au-dessus de lui. L'abri est pourvu d'une sortie de secours ne pouvant pas être encombrée par des débris et enfin, si construit dans une zone présumée comme étant une cible directe, être étanche et équipé afin de permettre une occupation sur le long terme. Les manuels décrivent cinq types d'abris antiatomiques :

- Abri lourd

- enterré profondément sous terre, murs en béton armé et équipé de systèmes de communication, d'une réserve d'oxygène et d'autres moyens techniques sophistiqués. Il était estimé que certains de ces abris pouvaient résister à une onde de choc de 200 à 300 psi (14 à 21 bars).

- Abri dit « à couches »

- partiellement ou totalement souterrain, le toit est en béton recouvert d'une épaisse couche de terre et pouvant résister à une pression d'au moins 100 psi (7 bars). Lui aussi équipé d'un système de filtration d'air, il est destiné à abriter plusieurs milliers de personnes.

- Métro

- les quais et tunnels du métro de Kiev, Leningrad et Moscou devaient abriter une grande partie de la population (20 à 40 % de la population pour Moscou).

- Abri en sous-sol

- sous les bâtiments publics ou immeubles résidentiels ; pouvant abriter 100 à 150 personnes, il doit répondre aux spécifications énumérées plus haut. Capable de résister à une pression d'au moins 10 psi (0,7 bar) ou, selon les manuels de l'époque, à une explosion située à « une certaine distance ».

- Abri de campagne ou d'urgence

- de type « abri anti-retombées », il est construit par la population lorsqu'une alerte de « menace imminente » est déclenchée. Creusé rapidement à flanc de montagne ou dans le sol, il protège temporairement 25 à 60 personnes.

Les conditions dans les abris soviétiques sont spartiates. La surface par occupant est au minimum de 0,5 à 0,8 m2 et seuls les abris destinés à une longue occupation sont équipés de lits superposés de 46 cm de largeur.

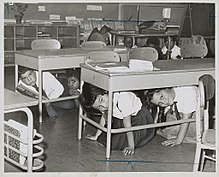

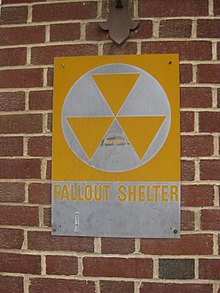

Aux États-Unis durant les années , les pouvoirs publics n'ont pas trouvé l'intérêt d'une défense civile structurée et organisée au niveau de l'État et concentrent leurs efforts par des campagnes éducatives sur les gestes à tenir en cas d'attaque et à la promotion de l'abri (privé) anti-retombées. C'est à cette époque que les organismes gouvernementaux consacrés à la protection civile publient un grand nombre d'affiches de sensibilisation et même des films comme le notoire Duck and Cover destiné aux écoles. À la fin de la décennie, l'Office of Civil and Defense Mobilization (en) distribue à plusieurs millions d'exemplaires un livret intitulé The familly fallout shelter (« L'abri familial anti-retombées »). L'ouvrage est destiné à inciter les familles à construire des abris en brique dans leur sous-sol ou en terre dans leurs jardins. Il contient aussi des plans détaillés d'abris à réaliser soi-même ainsi que des conseils allant du contenu de la trousse de premiers secours aux choses à faire pour éviter l'ennui et s'occuper l'esprit.

Cette période représente « l'âge d'or » des articles publiés dans les revues et magazines mais aussi des opportunités commerciales. Ainsi, l'Association nationale des fabricants de bois d'œuvre promeut la construction d'abris en bois ; l'Institut américain du fer et de l'acier vante les abris en métal et l'Association nationale de la maçonnerie produit un film (Walt Builds a Family Fallout Shelter) montrant le présentateur d'une célèbre émission de bricolage en train de monter un abri en brique dans son sous-sol.

Par ailleurs, en , le « rapport Gaither » conclut que les Soviétiques avaient pris de l'avance en matière d'armement, mais aussi de protection contre les attaques nucléaires, ce qui incite le président Kennedy à créer en le Community Shelter Program (« Programme d'abri communautaire ») dont le but est de trouver les moyens d'abriter 180 millions d'Américains. Steuart Pittman, qui fut conseiller en chef du plan Marshall, est chargé de réaliser l'inventaire de tous les bâtiments publics des États-Unis qui pourraient être convertis en abri et d'en assurer l'approvisionnement (en eau et nourriture) mais il démissionne en face à l'indifférence ou l'hostilité parfois farouche du public et le refus du Congrès d'allouer un budget supplémentaire au projet. L'abri civil sera donc individuel et anti-retombées, tel que l'avait déclaré en Dwight D. Eisenhower qui ne croyait pas qu'il soit possible de protéger la population des effets directs des explosions atomiques :

« The National fallout shelter policy is based firmly on the philosophy of the obligation of each property-owner to provide protection on his own premises. »

« La politique nationale de l'abri anti-retombée est fermement fondée sur le principe d'obligation de chaque propriétaire d'assurer la protection de ses propres bâtiments. »

Le nombre d'abris individuels vendus aux États-Unis est estimé à environ 200 000 jusqu'au début des années 1960, un chiffre à mettre en rapport à la population de cette époque (environ 180 millions d'habitants). La « folie du bunker » qui se serait emparée de la société américaine durant ces années est donc à relativiser car à cette époque, et contrairement à la croyance populaire, les Américains sont, dans l'ensemble, récalcitrants à toute forme de défense civile, mais surtout à l'idée même de l'abri antiatomique. L'opposition vient d'horizons très variés, les arguments le sont tout autant : coûts élevés, défaitisme face à l'ennemi, futile à l'heure des bombes thermonucléaires et de l'ICBM, militarisation de la famille, moyen détourné pour rendre une guerre nucléaire acceptable, jusqu'aux questions existentielles (pourquoi survivre dans un monde dévasté) et même religieuses (p. 43 à 50). De fait, dès sa première année en fonction, Steuart Pittman déplore :

« Je déteste entendre les gens dire qu'ils préféreraient mourir dans une attaque nucléaire plutôt que d'affronter les horreurs de la survie. »

Ainsi, dans l'esprit du public, le concept de l'abri antiatomique en tant qu'élément protecteur contre la guerre nucléaire s'est érodé globalement à partir des années mais connaît parfois un regain d'intérêt - pas uniquement en Amérique - au gré des tensions entre les pays détenteurs de l'arme nucléaire, comme dans les années 2010 entre les États-Unis et la Corée du Nord ou lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Composition d'un abri

Éléments de base

Un abri doit comporter les éléments suivants :

- Réserves d’eau potable (deux litres par jour et par personne) et de vivres (0,5 kg par jour et personne, prévoir de l'eau complémentaire si les vivres sont déshydratés) pour une durée minimum de quatorze jours.

- Médicaments et trousses de premiers secours avec traitements préventifs contre les éventuels radio-isotopes : comprimés d'iodure de potassium (KI) ou d'iodate de potassium (KIO3) ou, à défaut, de bétadine iodée en application.

- Éclairage, avec une grosse provision de piles. Par exemple des lampes à DEL. Les DEL présentent l’avantage d’être plus économes en énergie et plus résistantes, tout en chauffant peu. L'inconvénient, c'est que leur électronique est nettement moins résistante à l'impulsion électromagnétique nucléaire qu'une ampoule à filament.

- Un récepteur radio afin de connaître la conduite à tenir (présence de retombées ? Possibilité d'évacuer ? Vers quelles zones ?). Bien que de moins en moins présente, la capacité à recevoir aussi bien les grandes ondes, ondes moyennes, que les ondes courtes est un plus indéniable. En France, par exemple, en cas de catastrophe nationale, l’émetteur d’Allouis était, avant son arrêt en 2016, l’émetteur officiel pour obtenir des informations sur la fréquence 162 kHz en modulation d’amplitude. De plus, après une explosion nucléaire, les stations radio à proximité, majoritairement dans le spectre VHF, peuvent être momentanément ou définitivement indisponibles du fait de l’impulsion électromagnétique nucléaire accompagnant l’explosion nucléaire. La zone d’impact peut, selon certains scénarios, s’étendre sur un rayon de plusieurs milliers de kilomètres. Dans cette situation, seules les émissions radio lointaines seront encore en fonction, d’où les spectres radio cités ci-dessus. Le récepteur lui-même peut éventuellement être endommagé par l’IEM s’il n’est pas protégé par une cage de Faraday.

- Une grosse réserve de sacs plastique étanches (type sac poubelle) et de l’adhésif. En raison du risque des retombées les premiers jours, il vaut mieux stocker les déchets à l’intérieur de l’abri. Cela permet aussi d'improviser avec un seau des toilettes de fortune. De même, en cas de décès d'un des occupants, les sacs plastiques et adhésifs permettent de disposer du corps jusqu'à ce que la décroissance de la radioactivité permette de sortir.

- Des vêtements de rechange et adaptés à différentes saisons.

- Des bottes laissées à l'entrée de l’abri de façon à ne pas rapporter de poussière radioactive lors des sorties.

- Moyens de couchage ; du simple matelas gonflable ou sac de couchage au lit à sommier avec matelas et couvertures.

- Divertissements (jeux de carte, livres, etc.).

Éléments complémentaires

Il est conseillé qu'un abri soit équipé des éléments suivants pour un séjour plus long ou pour s'y abriter plus confortablement :

- Système de chauffage.

- Combinaisons imperméables et équipements pour les sorties hors de l'abri, exemple un compteur Geiger et système de protection respiratoire individuel.

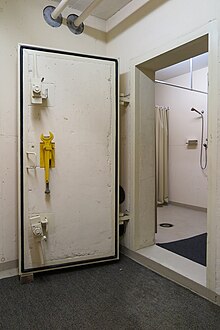

- Douche de décontamination, conseillée pour les sorties hors de l'abri, afin d'éviter d'introduire des particules radioactives en rentrant à l'intérieur de l'abri. La douche se présente généralement sous la forme d'une douche classique et le principe consiste à faire couler de l'eau sur la personne ou les objets à décontaminer. Les particules radioactives sont évacuées avec l'eau en coulant. La douche doit être placée à l'extérieur de l'abri, le plus commode étant dans un sas d'entrée. L'eau ainsi contaminée doit être évacuée vers l'extérieur.

- Système sanitaire, par exemple une douche à pompe en circuit fermé (un réservoir de 20 litres d'eau par personne).

- Toilettes, par exemple des toilettes chimiques avec récupérateur d'eau (les seuls déchets sont alors de l'acide urique solide et des excréments déshydratés).

- Système de traitement de l'eau.

- Énergie et si possible un moyen de la renouveler, par exemple un ou plusieurs accumulateurs électriques et un générateur électrique.

- Moyen de télécommunication, un émetteur radio par exemple.

Protection

Un abri antiatomique n'est pas nécessairement enfoui profondément dans le sol, il n'a pas nécessairement des murs de plusieurs mètres d'épaisseur ni une lourde porte blindée. Il doit au minimum offrir une protection contre les effets mortels d'une explosion nucléaire. À ce titre, une simple construction de quelques mètres carrés, éventuellement sous la surface du sol et ayant des cloisons n'offrant qu'une épaisseur de quelques dizaines de centimètres, peut, suivant les scénarios, être relativement efficace, notamment lorsqu'elle est équipée d'un système de filtration de l'air entrant.

Les abris construits avec des cloisons de forte épaisseur ne se justifient qu'en cas de frappe directe, ils sont bien souvent destinés à un usage militaire. Les abris destinés aux civils ne sont généralement pas autant renforcés, à moins d'être situés à proximité de cibles potentielles (base militaire, grande ville, raffinerie, zone industrialo-portuaire, etc.).

L'énergie soudainement dégagée par une explosion nucléaire a plusieurs effets, la moitié prenant la forme d'un souffle puissant avec effet de surpression atmosphérique, le reste étant partagé par le dégagement d'énergie thermique (35 %) et de radiation (15 %). Par ailleurs, la capacité de destruction d'une arme atomique dépend de plusieurs facteurs tels que l'altitude à laquelle elle explose, sa puissance (exprimée en kt ou Mt), la distance entre l'explosion et la population, mais aussi d'autres facteurs comme la météo au moment et après la déflagration.

Par conséquent, un abri antiatomique peut prendre plusieurs formes, de la simple tranchée à la casemate enterrée profondément ; en fonction des effets et du « scénario » envisagé.

Contre les effets mécaniques

La conception la plus efficace contre les effets mécaniques d'une explosion nucléaire, (principalement le souffle) est de placer l'abri sous la surface du sol. En effet, alors que l'onde de choc est principalement propagée dans l'air, elle est relativement mieux absorbée par le sol. À titre d'exemple, le complexe militaire de Cheyenne Mountain, aux États-Unis, est creusé dans une montagne, sous 600 m de granite, et ses structures sont montées sur des ressorts afin d'absorber les secousses sismiques, qu'elles soient naturelles ou provoquées par une explosion nucléaire. Au Canada, le Diefenbunker près d'Ottawa est enterré sous 22 m de terre et devait résister à une explosion nucléaire de cinq mégatonnes à moins de deux kilomètres.

La qualité mécanique d'un abri est évaluée selon sa capacité à résister à l'onde de choc, c'est-à-dire à la surpression engendrée par une explosion. La plupart des bâtiments civils en surface étant détruits lorsqu'ils subissent une pression de cinq à dix psi (0,35 à 0,7 bar), on estime qu'un abri antiatomique devrait être en mesure de résister à une pression supérieure.

La résistance à l'onde de choc d'une dizaine de structures est testée lors d'un essai nucléaire de 37 kt dans le cadre de l'opération Plumbbob. Cinq de ces structures sont construites en forme de dôme en béton armé de quinze mètres de diamètre, d'une épaisseur de plus de 15 cm (6 in) pour le Projet 30.1 de l'OCDM (en) et de 61 cm (24 in) pour le Projet 3.6 de l'armée de l'air (p. 5). Placés à environ 360 m, 490 m et 620 m de l'explosion afin de les soumettre à une pression de respectivement 70, 35 et 20 psi (4,8 , 2,4 et 1,4 bar), seuls les deux abris du Projet 30.1 les plus proches de la détonation sont détruits (p. 34 et 70) :

| Pression (psi) | Pression

(bar) |

Distance de l'explosion (m) | Épaisseur des murs (cm) | Observations |

|---|---|---|---|---|

| 70 | 4,8 | 360 | 15 | Détruit |

| 70 | 4,8 | 360 | 61 | Joints de fondation déplacé de plus d'un millimètre ; fissures fines dans la structure. |

| 35 | 2,4 | 490 | 15 | Détruit |

| 35 | 2,4 | 490 | 61 | Joints de fondation déplacés de plus d'un millimètre. |

| 20 | 1,4 | 620 | 15 | Aucun dommage. |

Même lorsqu'un abri de surface est structurellement intact, les résultats ci-dessus ne présument pas de la capacité des occupants potentiels à survivre aux autres effets d'une explosion nucléaire. Durant ce même essai, le Projet 3.1 consiste à évaluer les effets de l'explosion (à 213 m d'altitude) sur quatre structures en béton enterrées pour l'occasion. La paroi des abris a une épaisseur de 20 cm et un toit en forme d'arc dont la partie haute est située à 1,5 m sous la surface, le plancher étant à trois mètres sous la surface (p. 18). Les quatre abris situés à une certaine distance de l'explosion afin de les soumettre à des pressions de l'onde de choc de 56, 124 et 199 psi (3,9, 8,6 et 13,8 bars) ont résisté au choc, bien que les parois montrent de nombreuses fissures (p. 5). La surprise des scientifiques est de découvrir que la pression exercée par le sol au moment de l'explosion est par endroits supérieure à celle constatée en surface et, dans le sens horizontal, bien supérieure à ce qui était anticipé (p. 83). Par ailleurs, le plancher de la structure soumise à une pression de 199 psi (13,8 bars) a subi une accélération de plus de 13 g, ce qui représenterait un danger pour les occupants (p. 5).

Toujours dans le cadre de l'opération Plumbbob, l'essai Smoky du de 43 kt à 213 m d'altitude permet d'évaluer la résistance de cinq structures souterraines de conception française, dont deux abris antiatomiques complets (système de ventilation, portes et valves anti-souffle, générateur électrique) (p. 5-6 et 19). L'un est rectangulaire et l'autre cylindrique, réalisé grâce à douze anneaux de béton préfabriqués maintenus en tension par la méthode Freyssinet (p. 20-22).

| Désignation | Dimensions (m) | Capacité | Épaisseur des murs (cm) | Couverture de terre (m) |

|---|---|---|---|---|

| Structure II-1 - rectangulaire | 15 x 4 x 3,45 | 50 personnes | 60 | 1,20 |

| Structure II-2 - cylindrique | 6 x ⌀ 2,50 | 32 personnes | 25 (cylindres) | 1,45 |

Les abris, situés à environ 300 m du point de l'explosion (p. 30), subissent une surpression extérieure d'environ 118 à 132 psi (8,1 à 9,1 bars) due à l'onde de choc, soit bien moins que la pression maximum de 147 psi (10,1 bars) pour laquelle ils sont conçus (p. 142). Ils ont plutôt bien résisté au choc et même si de nombreuses fentes sont apparues dans les murs, seuls les anneaux en béton de la structure II-2 ont été lourdement endommagés ; leurs segments supérieurs ont été laminés et enfoncés de presque deux centimètres au point le plus atteint (p. 64 et 142-143). Si les dommages de la structure cylindrique n'ont pas provoqué l'effondrement de l'abri, dix-neuf des vingt souris présentes ont été retrouvées mortes (p. 71) (afin de tester les effets de l'explosion sur l'organisme, vingt souris sont déposées dans chacune des cinq structures testées par les Français lors de cet essai nucléaire). Enfin, dans le rapport réalisé après l'essai, il est souligné que malgré la valeur des données obtenues, les effets des « petites armes nucléaires » sont différents de ceux des « grandes armes thermonucléaires » et que l'environnement physique du site d'essai du Nevada n'est pas typique de la plupart des zones peuplées (p. 144).

À la fin des années 1970, dans une première édition de son célèbre document Nuclear War Survival Skills (en) (compétences de survie à la guerre nucléaire), Cresson Kearny (en) présente les plans et les techniques pour construire à peu de frais un abri antiatomique enterré sous plus de 1,80 m de terre et pouvant résister, selon lui, à une pression de 50 psi (3,5 bars). Toujours selon Kearny, il serait possible, même avec un abri enterré, réalisé en rondins de bois et résistant à 15 psi (1 bar) ; de survivre à une explosion de 1 Mt à une distance d'un peu plus de 3,5 km.

Le point faible d'un abri est constitué par sa porte d'entrée, qui devra être tout aussi résistante à l'effet de souffle que le reste de la structure. Elle ne devra pas être positionnée « en cul-de-sac », à la fin du couloir d'accès, mais parallèlement à celui-ci afin que l'onde de choc « glisse » sur la porte plutôt que la frappe de plein fouet. L'idéal étant que l'ouverture de l'abri soit réalisée verticalement (de l'abri vers la surface), ce qui élimine le besoin d'un couloir d'accès tout en donnant à la porte un profil bas face à l'effet de souffle. Dans les années 1980, le Corps des ingénieurs de l'armée des États-Unis a réalisé un essai sur une porte anti-souffle qui résista à un pic de pression de 159 psi (11 bars) en son centre, ce qui, pour les ingénieurs, signifiait qu'elle pourrait résister sans problème à une explosion nucléaire de 1 Mt à 50 psi (3,5 bars).

La littérature évoque souvent des valeurs de 15 et 50 psi (1 et 3,5 bars), non sans raison. 15 psi (1 bar) est le seuil à partir duquel il est observé de sérieux dommages aux poumons et 50 psi (3,5 bars) provoque la mort de la moitié de la population exposée à ce niveau de pression. C'est aussi une garantie de destruction des bâtiments en surface, y compris ceux en béton armé (une surpression de cet ordre provoque des vents d'une vitesse pouvant aller jusqu'à près de 1 500 km/h) et, éventuellement, endommage gravement les structures souterraines.

L'abri souterrain semble en théorie offrir la meilleure protection contre une onde de choc et, par le fait même, contre les autres effets d'une explosion nucléaire, il peut cependant être gravement endommagé ou totalement détruit si l'explosion est suffisamment puissante et proche de la surface, à plus forte raison si l'abri n'est pas enterré profondément. Si la plupart des bombes nucléaires sont prévues pour exploser en altitude, souvent à plus de 1 000 m, afin de maximiser l'effet de souffle en surface, une explosion nucléaire au sol a généralement pour but de détruire un abri ou complexe souterrain.

Contre les radiations thermiques

35 % de l'énergie dégagée par une explosion est constituée de radiations thermiques susceptibles de causer des brûlures de la peau et d'enflammer les matériaux secs et légers (papier, carton) et les liquides inflammables (carburants) sur une distance relativement élevée à partir du lieu de la détonation d'une bombe nucléaire. Cependant, cette distance décroît rapidement ; précisément à l'inverse du carré de la distance à partir de l'explosion ; ainsi, à 3,2 km du point central de la détonation, l'énergie thermique reçue n'est que le quart de celle à 1,6 km. Les effets du rayonnement thermique seront aussi atténués si l'explosion a lieu au-dessus de la couche nuageuse ou lorsque la visibilité est réduite à cause de la pluie, du brouillard et même de la pollution atmosphérique. En d'autres termes, plus le temps est sec et la visibilité importante, plus l'onde de chaleur pourra se propager loin.

Se protéger du rayonnement de chaleur nécessite simplement d'être dans un abri (maison) ou derrière un écran quelconque (mur). Si le flux thermique présente un niveau d'énergie élevé (plus de 1 000 W/cm2, à comparer à 0,14 W/cm2 exposé au soleil), son effet est relativement court dans le temps, de l'ordre du dixième de seconde à plusieurs secondes, selon la puissance de la bombe. Par conséquent, un mur en bois d'au moins 13 mm et peint en blanc de façon à refléter la chaleur est suffisant pour se protéger de l'onde de chaleur, ainsi que le montre la célèbre séquence de la maison en bois filmée lors d'un essai atomique en dans le désert du Nevada : la façade carbonise mais ne s'enflamme pas.

- Effet du rayonnement thermique de l'explosion atomique sur la maison n°1

L'explosion d'une bombe de 1 Mt peut provoquer, jusqu'à une distance de 12 km, des brûlures au troisième degré sur les personnes qui ne sont pas adéquatement protégées par un abri. À Hiroshima et Nagasaki, les brûlures ont été subies à une distance considérablement plus grande des explosions que tout autre type de blessure ; jusqu'à plus de 4 km à Nagasaki alors que la bombe n'était « que » d'une puissance d'environ 21 kt. Cependant, chercher à se protéger contre l'effet thermique est évidemment futile si l'onde de choc (qui vient juste après) détruit l'abri : à Hiroshima, la population qui était dans une maison en bois a souffert de blessures dues à l'onde de choc dans un rayon bien plus grand que les blessures dues aux radiations thermiques.

Contre les rayonnements

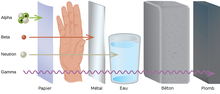

Il convient de distinguer deux formes d'irradiations consécutives aux explosions nucléaires. Elles n'ont pas la même intensité, ne se produisent pas au même moment et nécessitent donc des approches différentes pour s'en protéger :

- l'irradiation spontanée relative au rayonnement intrinsèque à la détonation

- l’irradiation due aux retombées radioactives éventuelles

Irradiation spontanée

Des rayons gamma et des neutrons sont émis instantanément lors de la détonation. Leur « durée de vie » est courte (de l'ordre de la minute) mais ils voyagent loin, sont très pénétrants et peuvent, pour une explosion de 1 Mt à près de 1,5 km, provoquer la mort de personnes entourées par des murs en béton de 60 cm (p. 324-325).

La relation entre la dose de rayonnement reçue et la distance est la même que celle du rayonnement thermique ; c'est-à-dire inversement proportionnelle au carré de la distance par rapport à l'explosion (p. 333).

À distance plus raisonnable de la détonation, seules d'épaisses parois aux matériaux très denses comme le plomb ou le fer permettent de se protéger efficacement du rayonnement gamma et, dans une moindre mesure, des neutrons. Les parois constituées de terre, de sable humide, d'argile ou de béton sont aussi d'excellents matériaux mais doivent être d'une plus grande épaisseur. Plus un abri est enterré profondément, plus il protège des rayonnements. Ainsi, 15 cm de terre multiplient le facteur de protection par douze, comparativement à une exposition hors abri. Chaque couche d'argile ou de sable, plus dense, peut offrir jusqu'à 66 % de protection supplémentaire contre les rayonnements par rapport à une couche de terre de même épaisseur.

En théorie, il est possible pour une épaisseur donnée d'évaluer l'efficacité d'un blindage en termes d'atténuation du rayonnement en utilisant la règle « du dixième de valeur ». Ainsi, pour une source initiale de 500 rads, l'épaisseur d'un blindage quelconque diminue le niveau de rayonnement jusqu'à environ 50 rads puis à 5 rads en ajoutant une épaisseur supplémentaire de blindage de même nature. Dans la pratique, la nature complexe d'une explosion nucléaire fait que ce calcul n'a pu être réalisé qu'à l'aide d'ordinateurs et quelques ordres de grandeur ont pu être avancés ; ci-dessous exprimés en centimètres (p. 336 à 337) :

| Matériaux | gamma | neutrons |

|---|---|---|

| Acier | 7,6 | 10,1 |

| Béton | 28 | 40,5 |

| Terre | 40,6 | 61 |

En prenant l'exemple du béton, les résultats montrent que chaque nouvelle couche de 28 cm fera baisser le niveau de rayonnement gamma jusqu'au dixième de la valeur initiale (ou celle mesurée après la couche précédente).

Notons qu'il faudra une épaisseur 50 % plus importante afin d'obtenir une baisse de même ampleur du flux de neutrons. Cette composante du rayonnement est celle qui pose le plus de difficulté, car les neutrons très rapides doivent d'abord être ralentis à un niveau « modérément rapide » à l'aide d'un blindage contenant du fer. Ensuite, ces neutrons devront à nouveau être ralentis à l'aide d'une matière constituée d'éléments légers comme l'eau, d'où la présence de piscine dans les centrales nucléaires. Le problème qui survient alors est que ce processus de « capture de neutrons » s'accompagne d'une émission de rayons gamma qu'il conviendra donc de neutraliser à son tour (en d'autres termes, le barrage anti-neutrons émet lui-même des rayons gamma). Un bon compromis sera un abri réalisé avec des murs de terre humide ou de béton ; ces matériaux contenant une grande proportion d'hydrogène (élément léger contre les neutrons), ainsi que d'oxygène contre les rayons gamma. Ainsi, construire un abri avec des murs en béton de 30 cm peut ralentir d'un facteur 10 le flux de neutrons émanant d'une explosion nucléaire, et en y ajoutant une grande proportion de limonite (oxyde de fer), seulement 18 cm seront nécessaires pour atteindre le même résultat (p. 346-348).

Le niveau de protection que permettent différents matériaux peut être donné sous la forme d'un ratio qui représente la dose de radiations reçue derrière un blindage par rapport à celle reçue au même endroit sans protection adéquate. Étant donné la complexité des calculs (et des contextes) en jeu, les valeurs de ce « ratio de transmission de dose » sont des estimations représentées par des plages (p. 348-349).

| Structure | gamma | neutrons |

|---|---|---|

| 91 cm sous terre | 0,002-0,004 | 0,002-0,01 |

| Maison à ossature en bois | 0,8-1 | 0,3-0,8 |

| Sous-sol | 0,1-0,6 | 0,1-0,8 |

| Appartement (étages du bas) | 0,3-0,6 | 0,3-0,8 |

| Abri en béton, murs de 23 cm | 0,1-0,2 | 0,3-0,5 |

| Abri en béton, murs de 30 cm | 0,05-0,1 | 0,2-0,4 |

| Abri en béton, murs de 61 cm | 0,007-0,02 | 0,1-0,2 |

| Abri en partie au-dessus du niveau du sol, couvert de 61 cm de terre | 0,03-0,07 | 0,02-0,08 |

| Abri en partie au-dessus du niveau du sol, couvert de 91 cm de terre | 0,007-0,02 | 0,01-0,05 |

Retombées radioactives

Les retombées sont constituées d'une poussière fine, à l'aspect de cendre, mais aussi souvent invisibles car pouvant être microscopiques. Elles sont constituées par des particules radioactives issues de l'explosion nucléaire, dont les débris de la bombe, des produits de fission ainsi que des débris du sol si la détonation a lieu en surface. Il y a très peu de retombées radioactives dangereuses à court terme si l'explosion a lieu à une altitude suffisamment élevée pour que la boule de feu n'atteigne pas le sol.

Dans le cas contraire, c'est-à-dire si l'explosion a lieu proche du sol, les retombées peuvent être localement importantes en termes de quantité et de dangerosité. Il est toutefois difficile d'évaluer les risques avec précision puisque de nombreux facteurs entrent en jeu, tels que la nature du sol, les conditions météorologiques pendant et après la détonation ainsi que la puissance de la bombe ; cette variable est déterminante au regard de l'étendue géographique des retombées, notamment en ce qui concerne les éléments à longue vie comme le césium 137 ou le strontium 90 qui persistent des années après l'explosion. Par exemple, il a été calculé, en considérant des vents soufflant à 24 km/h de façon stable, qu'une explosion atomique de 1 Mt sur Détroit provoquerait un panache radioactif qui s'étendrait sur près de 400 km (pour une trentaine de kilomètres de largeur) et que les deux premiers tiers de cette surface seraient dangereusement contaminés durant une dizaine d'années et deux à trois ans pour le dernier tiers le plus éloigné.

Les abris antiatomiques destinés aux opérations militaires jugées cruciales et aux gouvernements sont généralement conçus dans le cadre de la continuité du gouvernement et, par conséquent, sont techniquement équipés pour fonctionner durant plusieurs jours ou plusieurs mois en autonomie complète (vivres, eau, énergie) et possèdent des systèmes de filtration d'air ou de surpression afin de minimiser, voire empêcher, l'introduction de particules radioactives.

Pour la population civile, le rôle de l'abri anti-retombées ne s'inscrit pas dans la durée. Si le niveau local de radioactivité décroît très rapidement après l'explosion, le principal objectif d'un abri anti-retombées est plutôt de fournir une protection temporaire avant une éventuelle évacuation. Suivant le principe de « la dose évitée plutôt que la dose projetée », évacuer un abri ne veut pas dire que la radioactivité extérieure est alors descendue à un niveau sans danger pour la population mais, selon les estimations de l'AIEA, les inconvénients à rester dans un abri plus de 24 heures peuvent surpasser les avantages initiaux puisque les poussières radioactives finiront par pénétrer les bâtiments.

Là encore, l'abri le plus adéquat est constitué de briques ou de béton. L'idée étant d'être le plus loin possible de l'extérieur ; les sous-sols ou les appartements situés au milieu d'un immeuble résidentiel offrent la meilleure protection.

Contre les effets d'impulsion électromagnétique

Une détonation nucléaire produit une onde de choc électromagnétique pouvant se propager sur de grandes distances et suffisamment puissante pour endommager, ou même détruire, les dispositifs électriques comme les câbles et les transformateurs ainsi que tout appareil électronique comme les ordinateurs ou les postes de radio qui se comportent alors comme autant d'antennes réceptrices de l'onde électromagnétique.

Contrairement aux autres types d'ondes ou radiations émises lors d'une explosion nucléaire, ni la profondeur ni l'épaisseur des murs de l'abri ne sont en mesure de protéger les appareils et les circuits électriques contre les surtensions provoquées par les trois types d'IEM induites par une explosion nucléaire. Essentiellement, les meilleurs gestes sont de déconnecter les appareils du réseau électrique (mesure contre le type E3 des IEM) et de conserver les plus importants, notamment les récepteurs radio, dans une cage de Faraday (contre le type E1).

Il est toutefois nécessaire de souligner que les dégâts causés par les impulsions électromagnétiques sont d'autant plus probables et importants que l'explosion a lieu à très haute altitude (HEMP), entre 40 et 400 km, c'est-à-dire à une distance telle que les autres effets de l'explosion (souffle, radiation et chaleur) n'ont aucun effet au sol. Dans le cadre d'une explosion nucléaire plus proche de la surface terrestre (SREMP), l'impulsion électromagnétique est considérablement réduite et ne dépasse pas de façon significative la zone des dégâts causés par les autres effets de la détonation. En d'autres termes, si l'abri est suffisamment éloigné du lieu de l'explosion pour que ses occupants survivent à l'onde de choc, à la chaleur et aux radiations, les IEM ne sont pas un facteur d'inquiétude.

Emplacement

Les abris publics peuvent être aux étages intermédiaires de certains bâtiments de grande hauteur, ou bien au sous-sol dans la plupart des cas. Les bâtiments en surface avec des murs et des toits suffisamment denses pour offrir un facteur de protection significatif peuvent être utilisés comme abri contre les retombées. L’épaisseur des étages supérieurs doit former un bouclier efficace et les fenêtres de la zone abritée ne doivent pas voir un sol recouvert de retombées qui est plus proche de 1,5 km.

L’une des solutions de la Suisse est d’utiliser des tunnels routiers traversant les montagnes, certains de ces abris pouvant protéger des dizaines de milliers de personnes.

Défense passive par pays

Le taux de place par habitant dans un abri antiatomique varie dans le monde de 0 % à plus de 100 %.

Les équipements de protection civile sont également particulièrement répandus en Chine, en Corée du Sud, à Singapour et en Inde, avec des taux de couverture nationale n'allant pas au-delà de 50 %. Toutefois, en Chine et en Inde, ces constructions ne répondent pas toujours aux exigences minimales d'un abri antiatomique.

Allemagne

En Allemagne, le taux de place par habitant dans un abri antiatomique est de 3 %. En mars 2022, il y avait un total de 599 abris publics en Allemagne pouvant accueillir 487 598 personnes. Sur près de 600 abris, 220 sont situés dans le Bade-Wurtemberg et 156 en Bavière. À l’exception de Berlin, il n’y a pas de refuges dans les nouveaux Länder.

Le gouvernement allemand a déclaré que de nombreuses stations de métro, parkings souterrains et sous-sols offrent une « bonne protection de base ».

Autriche

En Autriche ce taux atteint les 30 % mais la plupart des abris ne sont pas équipés d'un système de ventilation.

Belgique

Depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreux Belges ont désiré faire l'acquisition d'un abri antiatomique.

Bosnie

Entre et , le gouvernement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie a fait construire près de Konjic, un abri militaire nommé ARK. Cet abri occupe un espace de 6 500 m2 et se compose de 12 blocs reliés. Il dispose de zones résidentielles, de salles de conférence, de bureaux, de salles de planification stratégique. La construction et l’existence de ce bunker ont été gardées secrètes jusque dans les années 1990.

Canada

Dans les années et , le gouvernement canadien a fait construire une série d'abris antiatomique destinées à assurer la continuité gouvernementale. Les plus grands de ces refuges sont communément appelés Diefenbunkers, un surnom venant du nom du premier ministre de l'époque, John Diefenbaker, qui a autorisé leur construction. Démilitarisé à la fin de la Guerre froide, le Diefenbunkers a rouvert sous la forme d'un musée en .

Corée du Sud

La Corée du Sud a un important réseau d'abris antiaériens pour faire face à la menace conventionnelle et, depuis les années 2000, nucléaire que fait peser la Corée du Nord depuis la guerre entre ces deux pays entre 1950 et 1953.

En , elle dispose de 17 501 abris dont 3 321 installations d'évacuation de la sécurité civile tels que stations de métro et abris dans les immeubles de bureaux et bâtiments officiels ayant une superficie totale de 23,69 km2 pour la seule ville de Séoul.

États-Unis

Durant la guerre froide, les États-Unis ont construits de nombreux abris destinés à protéger des installations militaires cruciales et à assurer la continuité du gouvernement. Par exemple, le projet Cheyenne Mountain.

Un ingénieur du nom de Jay Swayze a présenté, lors de la foire internationale de New York 1964-1965, une maison appelée l’Underground World Home, une maison souterraine conçue comme un grand bunker souterrain.

Une radio alimentée par batterie peut être utile pour obtenir des rapports sur les modèles de retombées et le dégagement. Cependant, la radio et d’autres équipements électroniques peuvent être désactivés par impulsion électromagnétique. Par exemple, même au plus fort de la guerre froide, la protection EMP n’avait été achevée que pour 125 des quelque 2 771 stations de radio du système de radiodiffusion d’urgence des États-Unis. En outre, seuls 110 des 3 000 centres d’opérations d’urgence existants avaient été protégés contre les effets de l’EMP. Le système de radiodiffusion d’urgence a depuis été supplanté aux États-Unis par l'Emergency Alert System.

Le manuel Nuclear War Survival Skills propose une liste de fournitures intiltulée « Préparations minimales avant la crise ». Elle comprend :

- une ou plusieurs pelles ;

- un pic ;

- une scie à arc avec une lame supplémentaire ;

- un marteau ;

- un film de polyéthylène de 0,1 mm ;

- du matériel de bricolage de base (clous, fils, etc.) ;

- une pompe de ventilation d’abri faite maison (un KAP) ;

- de grands récipients pour l’eau ;

- une bouteille d’eau de Javel ;

- un ou deux KBM (compteurs de retombées Kearny) ;

- un approvisionnement d’aliments compacts et non périssables pour 2 semaines (minimum) ;

- un poêle portatif efficace ;

- des allumettes en bois dans un récipient étanche ;

- les contenants et ustensiles essentiels pour l’entreposage, le transport et la cuisson des aliments ;

- un système de toilettes sèches ;

- des tampons ;

- des moustiquaires ;

- des appâts à mouches ;

- tout médicament spécial dont les membres de la famille ont besoin ;

- iodure de potassium pur ;

- un compte-gouttes pour les médicaments ;

- une trousse de premiers soins ;

- un tube de pommade antibiotique ;

- des bougies à longue combustion (avec de petites mèches) suffisantes pour au moins 14 nuits ;

- une lampe à huile ;

- une lampe de poche et des piles supplémentaires ;

- une radio à transistor avec des piles supplémentaires et une boîte en métal pour la protéger des impulsions électromagnétiques.

Finlande

En Finlande le nombre de places protégées est de 3,4 millions, soit un taux de couverture de 70 %.

France

La France compte environ 1 000 abris antinucléaire, dont 600 abris militaires et 300 à 400 abris privés. Le taux de protection nucléaire est ainsi proche de 0 %.

Certains bâtiments publics disposent d'abris atomiques, tels que la préfecture d’Avignon.

Israël

En Israël, les deux tiers de la population peuvent trouver refuge dans les abris du pays. Mais ces abris ne sont, pour l'essentiel, pas étanches et n'ont pas vocation à être des abris antiatomique.

Suède

Au temps de la guerre froide, le gouvernement suédois craint une attaque nucléaire contre le pays et a, du reste, pour ambition la construction de sa propre bombe atomique. Or, il n'y a que peu d'abris antiatomiques à Stockholm. Dans le même temps, la capitale manque de places de stationnement pour accueillir un nombre toujours croissant de véhicules à moteur.

C'est ainsi que, dans les années et , voient le jour à Stockholm plusieurs grands abris antiatomiques destinés à la population civile, qui sont utilisés en temps de paix comme parkings souterrains. Il s'agit, par exemple, de l'abri de Klara (superficie 6 650 m2) et de l'abri de Johannes (sv) (superficie 7 400 m2). Avec ses 15 900 m2, l'abri de Katarinaberget inauguré en 1957 et toujours en activité en est toutefois le plus grand de tous.

Des installations de taille plus modeste sont également créées, et ce sont en tout 14 500 abris qui voient le jour avant le début des années 1990, pour une capacité d'accueil totale d'environ 1,7 million de places. Chaque projet de construction ou de rénovation d'un immeuble s'accompagne d'une étude de la commune qui décide du nombre de places d'abri à y créer. Au centre-ville, où la pénurie est la plus forte, dix-huit stations de métro sont également aménagées pour pouvoir être rapidement transformées en centres d'accueil d'urgence.

À partir de et durant une quinzaine d'années, le pays ne fera pratiquement plus construire d'abris.

En , alors que la Suède dénombrait 65 000 abris pouvant recueillir sept millions de personnes, l'Agence suédoise de protection civile (MSB) (sv), dans un rapport au gouvernement, recommande la mise à niveau des anciens abris ainsi que la construction de nouveaux afin de protéger 50 000 personnes supplémentaires contre « toutes les armes qui pourraient être utilisées ». Le projet doit débuter en et s'étaler sur dix ans pour un coût estimé de 238 millions de dollars. Les efforts de rénovations ont été accéléré après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

En , la Suède disposait de 7,2 millions de places protégée, soit un taux de couverture de 81 %.

L'agence de protection civile maintient en ligne une carte permettant de localiser les différents abris de la Suède.

Suisse

Depuis 1963, une loi fédérale exige que chaque habitant dispose d’une place protégée à proximité de son domicile : « Chaque habitant doit disposer d'une place protégée dans un abri situé à proximité de son lieu d'habitation et atteignable dans un délai raisonnable » (article 45) et « Lors de la construction de maisons d'habitation, de homes et d'hôpitaux, les propriétaires d'immeubles doivent réaliser des abris, les équiper et, par la suite, les entretenir » (article 46). On trouve de tels abris dans la plupart des bâtiments construits dès les années et encore aujourd'hui. Pour ne pas avoir faire installer un abri, il faut obtenir une exemption et de payer une taxe de 800 francs suisses par place afin de subventionner les structures collectives. De plus grands abris sont aménagés sous les bâtiments publics, comme les écoles.

La construction obligatoire d'abris antiatomiques durant la guerre froide serait en partie due au lobbying mené par l’industrie du ciment auprès des parlementaires.

En , la Suisse, sans prendre en compte les abris militaires, comptait 300 000 abris dans des habitations, institutions et hôpitaux ainsi que 5 100 abris de protection civile publics. Cela correspond à 8,6 millions de places pour une population de 7,5 millions d'habitants, c'est-à-dire un degré de couverture de 114 % sur l'ensemble du pays, bien que dans les faits, ce taux soit inégalement réparti ; certaines communes étant en deçà de 100 %. Dans le monde, seules la Suède et la Finlande se rapprochent de la situation suisse.

Au début des années , la loi a été modifiée ; la construction d'abris est désormais obligatoire uniquement dans les zones déficitaires et l'accent est mis sur des abris publics plus grands plutôt que sur les abris individuels.

- Abri antiatomique de la protection civile à Berneck construit en 1985 pour 363 personnes

Limites et controverses

Face à la puissance destructive considérable d'une bombe atomique et, à plus forte raison, dans le contexte d'une guerre nucléaire massive, l'efficacité et la pertinence de l'abri antiatomique sont souvent remises en cause, pas uniquement d'un point de vue technique ou scientifique ; mais aussi sur des questions d'ordre politique et même moral.

Limites dues aux doctrines politiques et militaires

Les guides gouvernementaux destinés au public minimisent parfois l'ampleur d'une guerre nucléaire en supposant que l'ennemi restreindrait ses attaques aux cibles militaires et à quelques explosions au niveau du sol et que les villes seraient normalement épargnées. Or, d'après la Fédération des scientifiques américains, les circonstances dans lesquelles un abri antiatomique civil pourrait offrir une protection sont très limitées ; telles que décrites par le journal Commonweal, « des conditions pathétiquement peu probables » qui se résument à :

« sous certaines conditions (improbables) — impliquant un modèle particulier (improbable) d'attaque nucléaire, au moyen d'un certain nombre (minimal) de bombes, explosant d'une certaine manière (relativement inefficace), sur certaines cibles (extrêmement limitées) — une sorte de programme d'abri contre les retombées, si ce n'est les efforts confus actuels, pourrait en effet sauver des millions de vies qui autrement seraient perdues. »

De leur côté, dès , des scientifiques soviétiques mettent en garde le Comité central sur l'augmentation de la puissance des armes nucléaires qui rend les protections contre leurs effets virtuellement inutiles, ceci notamment durant le régime de Nikita Khrouchtchev alors qu'une partie des autorités civiles et militaires de l'URSS pensaient qu'il n'était pas possible d'éviter les dommages inacceptables résultant d'une guerre nucléaire.

De fait, la stratégie américaine à la fin des années consiste en une attaque massive sur l'Union soviétique et le bloc de l'Est, visant dans un premier temps la « destruction systématique » des cibles militaires (dont les aéroports, souvent situés en zone urbaine) puis, si nécessaire, la population civile en cas de non-reddition de l'URSS après la première vague d'attaque. Pour Moscou uniquement, 179 cibles avaient été identifiées, 145 à Leningrad ou encore 91 à Berlin-Est.

Par ailleurs, en , Robert McNamara, alors secrétaire à la défense du président Kennedy, défend l'idée que, pour être efficace, la doctrine de dissuasion doit permettre la destruction de 25 % de la population russe ; il présente des estimations du nombre de morts possibles en fonction de l'avancée des programmes d'abris anti-retombées en Union soviétique, en comparant le cas de mesures de protections limitées en zone urbaine uniquement et celui d'un programme d'envergure contre les retombées à l'échelle nationale.

Plus tard, en , un prestataire du Pentagone écrit un rapport, alors confidentiel, pour la Defense Threat Reduction Agency et Intitulé « The Feasibility of Population Targeting » (« La faisabilité du ciblage de la population »). Ce rapport souligne que dans le but de la destruction assurée (en) (de l'URSS), la capacité des États-Unis d'absorber une première frappe doit être conservée, ainsi que celle de détruire au minimum 200 villes importantes de l'Union soviétique, et que si le ciblage de la population est un objectif, alors le plan de guerre des États-Unis devrait aussi cibler les évacués.

Par conséquent, dans le contexte d'attaques massives prévues par les belligérants quels qu'ils soient, la puissance des armes en jeu et l'emplacement des abris antiatomiques, notamment des abris anti-retombées, ces derniers ne sont pas en mesure d'offrir une protection efficace de la population civile, y compris lorsqu'ils sont situés en périphérie des villes, voire en zone rurale.

Limites techniques et organisationnelles

Aux États-Unis, le concept de l'abri antiatomique se développe lors de l'avènement de l'arme thermonucléaire, bien plus puissante que la bombe A, mais surtout à l'apparition des missiles balistiques sur la scène stratégique et dont la rapidité d'action (pas plus de 30 minutes entre les États-Unis et la Russie) rend caduc tout espoir d'évacuer les villes à temps. Cependant, l'abri antiatomique ne résout pas mieux ce problème si on considère que dans les faits, la population est « mécaniquement » la dernière entité prévenue. Le délai pour se rendre à l'abri, dans le cas d'une attaque surprise, est alors drastiquement réduit.

En , l’opération Fourmi est un exercice général impliquant la population au tunnel du Sonnenberg en Suisse et pouvant illustrer les lacunes potentielles d'un système d'abri public. L'ensemble de l'équipement n'a pu être entré dans l'abri et on a découvert qu'aucun emplacement n'était prévu pour le stockage des vivres destinés à la cuisine qui prépare la nourriture uniquement pour le personnel (devant l'impossibilité de cuisiner pour les 20 000 personnes que pouvait contenir l'abri, la population devait apporter ses propres vivres pré-cuisinés). Parmi les problèmes rencontrés, les plus graves ont été, d'une part, l'impossibilité de fermer convenablement une des quatre lourdes portes du tunnel qui, dès lors, ne pouvait plus remplir son rôle et, d'autre part, le délai considérable de 15 jours nécessaire pour transformer le tunnel routier en abri antiatomique de grande capacité.

Dans les années , des abris collectifs du Community Shelter Program (« Programme d'abri communautaire ») initié par le président Kennedy (voir section Historique) souffrent rapidement de lacunes importantes. Parmi les milliers ou dizaines de milliers d'abris dotés du strict minimum avec des barils d'eau potable, des biscuits au blé provenant du gouvernement, d'une trousse de premiers secours et de papier toilette mais sans latrines (les abris sont souvent des sous-sols), certains ne recevront jamais ces fournitures ou seront équipés avec des barils d'eau qui fuient.

Dans tous les cas, la limite physique d'un abri est définie d'abord par son facteur de protection, c'est-à-dire par la capacité des matériaux et des techniques avec lesquels il est construit à protéger ses habitants des effets des explosions nucléaires (voir section Protection). Or, même en Suisse, pays considéré comme ayant le réseau de protection le plus abouti, on admet qu'aucun abri antiatomique ne peut protéger la population contre une explosion de 1 Mt à une distance de 2,5 km.

Une autre limite est constituée par l'autonomie possible en énergie autant pour les équipements que pour les personnes et la capacité à stocker l'alimentation et éventuellement la rationner. Par exemple, le tunnel du Sonnenberg ne pouvait abriter la population que pour une période de deux semaines avant que les réserves d'eau potable ne s'épuisent. De la même façon, à la fin des années , le Conseil d'État de la défense civile (en) de la Pennsylvanie dénombre 6 669 abris publics anti-retombées, pouvant abriter 7 135 000 personnes durant quatre à cinq jours ou 3 200 000 pendant deux semaines.

À l'époque de la guerre froide, cette période de deux semaines est couramment avancée dans les documents gouvernementaux destinés au public, pour les raisons citées, mais aussi parce qu'on considérait que beaucoup de personnes ne pourraient psychologiquement tenir plus de temps en vase clos et que, dans l'intervalle, le niveau de radiation aurait à ce moment-là suffisamment diminué pour permettre à la population de sortir des abris. Le problème qui se pose alors est que l'adversaire peut avoir conservé une force de frappe nucléaire en réserve (un rôle pouvant facilement être rempli par un sous-marin) afin de la lancer, deux ou trois semaines après les hostilités initiales, ce qui réduirait à néant tout espoir de survie de la population ciblée.

Limites psychologiques et morales

Il est estimé qu'une période de deux semaines ou plus, passée dans un abri, a des conséquences psychologiques dans la population telles que l'irritabilité et la dépression pouvant engendrer des comportements agressifs ou un repli sur soi.

Entre et , l'Université de Géorgie (États-Unis) a réalisé dix simulations d'occupation d'abri antiatomique, impliquant 30 participants (Experimental Study I en ) jusqu'à 504 participants représentatifs de la population américaine de l'époque sur une période de trois jours, du 22 au (ES X). Toutes les expériences - sauf une - ont connu des taux de défection (participants quittant l'abri avant la fin de l'expérience) allant de 2,5 % (ES VIII, durée de 3 jours, 321 participants âgés de 1 à 67 ans, ayant chacun un espace alloué de 0,92 m2) à 40 % (ES IV, durée de huit jours, 30 participants, principalement des enfants de sept à douze ans, espace alloué de 0,55 m2 par personne) (p. 3). Les raisons les plus souvent invoquées lors des défections sont le surpeuplement, la chaleur et l'humidité ou le désir d'accompagner un membre de la famille quittant l'abri (ES X, 87 défections) (p. 144). Ces résultats doivent être mis dans le contexte où, les participants étant rémunérés, cela a pu être un facteur motivant de nombreuses personnes à continuer l'expérience jusqu'au bout (p. 123 (f)). En situation réelle, on peut penser que la radioactivité extérieure incite à rester dans un abri quelles que soient les conditions à l'intérieur ; l'étude admet cependant qu'il faut s'attendre à ce qu'un certain nombre de personnes tentent d'abandonner un abri même en cas de désastre nucléaire, dans l'espoir de trouver un refuge offrant de meilleures conditions ou victimes de panique menant à un comportement irrationnel (p. 285).

Par ailleurs, l'effondrement général de la société, avant et surtout après un conflit nucléaire, peut entraver l'accès aux abris, voire mettre en danger ses occupants. Des études psychologiques suggèrent que la population sera moins (ou pas du tout) encline à suivre les directives des autorités comme lors des bombardements de Paris en alors que des mouvements de panique sont observés, tel que rapporté par le directeur de la CMP : « la frénésie de certain public qui, non satisfait d’envahir les stations classées comme refuges, force l’entrée de stations ordinaires voisines du sol où la protection est à peu près nulle ».

Enfin, aux États-Unis, durant la guerre froide, alors que les débats sur la pertinence de l'abri antiatomique font rage, une des questions soulevées est de savoir s'il est moralement acceptable de tirer sur des personnes, même sur ses voisins de quartier, dans le but de défendre son abri privé. Afin de contourner cette question, la construction d'un abri antiatomique privée est, de nos jours, réalisée dans la plus grande discrétion : contrats secrets, travaux sous couverture (par exemple, prétendre construire un cellier) et exécutés par des équipes provenant de l'extérieur de la ville.

Limites dues au rôle ou rang social

L'abri antiatomique, et plus généralement les politiques ou moyens de préservation associés (protection civile, continuité du gouvernement), peuvent être vus comme une reproduction de la structure pyramidale de la société. Ainsi les bunkers antinucléaires lourds souterrains visent la survie de l'État en tant qu'entité, et donc de celles et ceux qui le font fonctionner, plutôt que la protection de l'ensemble de sa population qui est, pour des questions de coûts et d'organisation, au mieux dirigée vers des abris anti-retombées. Une protection accrue est donc donnée au personnel ayant un rôle privilégié au sein du gouvernement et dans les industries jugées essentielles ; une organisation qui, en sacrifiant une grande partie de la population, vise à donner aux survivants un gouvernement sur lequel s'appuyer pour la reconstruction de la société.

Si les gouvernements fondent leurs politiques de protection sur un compromis entre les coûts des abris et l'utilité sociale des abrités, le secteur privé, dans le cas des abris « individuels », reflète le rang social formé par la capacité financière de chaque individu ou cellule familiale. Dans le premier quart du XXIe siècle, le prix de base d'un abri antiatomique est évalué entre 35 000 et 40 000 dollars pour trois lits ou encore 55 000 euros pour 10 m2 et jusqu'à plusieurs millions de dollars pour des abris visant à conserver le cadre de vie de la population fortunée en étant équipé de piscines, salle de cinéma et de sport. En France en 2022, le prix d'un abri préfabriqué varie de 93 000 euros pour une structure de 14 m2 enfouie à 1,20 m sous terre, jusqu'à 290 000 euros pour un abri en métal de 20 m2 enfoui à 4 m. La demande provient de propriétaires qui possèdent déjà un terrain et désirent investir leurs économies ; un abri antiatomique pouvant permettre de réaliser une plus-value lors de la revente de la propriété.

D'autres entreprises misent sur le modèle de la coopérative d'abris pour la classe supérieure, avec un tarif d'entrée situé à 35 000 dollars pour un adulte et 25 000 dollars pour un enfant, après un long processus de sélection, dans des complexes équipés comme des mini-villes avec boulangeries, brasseries, piscines, dentistes, médecins et même des banques d'ADN ainsi que l'eau et la nourriture pour un an.

Controverses existentielles : le jour d'après

Nonobstant son efficacité réelle ou supposée, l'abri antiatomique fait émerger et subsister de nombreuses interrogations existentielles ou survivalistes sur sa finalité et, donc, la capacité de vivre dans un monde plus ou moins dévasté après un conflit impliquant des armes nucléaires. Plusieurs « écoles » s'affrontent en théorisant l'état du monde et de la société durant les jours et les mois après les explosions.

Survie alimentaire

Au milieu des années , le Laboratoire national d'Oak Ridge a réalisé un rapport sur les chances de survie de la population américaine après une attaque nucléaire. Les auteurs avancent que les périls concernent essentiellement les retombées radioactives et la pénurie alimentaire pouvant décimer plusieurs millions de personnes si aucune nourriture n'est livrée après deux ou trois semaines passées dans les abris. Ils s'appuient donc sur le postulat que la population est « relocalisée » dans des abris situés loin des cibles des bombes. Les hypothèses avancées sont les suivantes :

- durant la crise préalable à la guerre nucléaire, 90 % de la population américaine est évacuée dans des abris ;

- l'attaque totalise 6 559 Mt dont plus de 90 % sont des explosions au sol, ce qui implique une grande quantité de retombées radioactives ;

- 80 % des raffineries sont détruites mais plus de cinq milliards de gallons (19 milliards de litres) de carburants divers restent disponibles dans les dépôts non touchés.

Il a été calculé que les États-Unis ont (à cette époque) une réserve de céréales suffisante pour plusieurs mois à plus d'un an et que 33 % à 50 % des cultures sont détruites par les rayons ultra-violets (destruction de l'ozone) et les retombées radioactives. Par ailleurs, d'après les calculs effectués, 2 % de la capacité de transport (de ) sur rails et moins de 6 % de celle du transport routier est suffisante pour acheminer la quantité de céréales nécessaires à l'alimentation de la population relocalisée (p. 1).

L'étude conclut que la plupart des évacués peuvent survivre à la guerre nucléaire à condition que soit mis en place un programme intense de distribution alimentaire à destination des abris ; qu'ils soient bien ventilés, pourvus en eau et nourriture pour deux semaines ainsi que de dosimètres et que la population connaisse les recommandations pour contrôler le niveau d'exposition aux rayonnements (p. 11). Enfin, le rapport suppose que « la structure du gouvernement fédéral reste fermement au pouvoir » afin de rassurer les agriculteurs et de leur garantir « une juste compensation pour leurs efforts et dissiper l'inquiétude pour leur propre futur »(p. 129) et que si les éventuelles perturbations écologiques concernent avant tout les pays ayant une agriculture inadéquate, celle des États-Unis, selon les auteurs, dépend de l'approvisionnement en carburant, engrais et pesticides (p. 131).

Creuser, et après ?

Au début des années , Robert Scheer (en), du Los Angeles Times, rapporte les propos de Thomas K. Jones, alors Deputy Under Secretary of Defense for Strategic Nuclear Forces (« Sous-secrétaire adjoint à la défense pour les forces nucléaires stratégiques ») dans l'administration de Ronald Reagan, selon lequel il suffirait de creuser une tranchée, de la recouvrir par des portes de sa maison et d'un tas de terre afin de pouvoir survivre à une attaque nucléaire et conclut que « S'il y a assez de pelles, tout le monde va s'en sortir » ; une phrase qui lui vaudra par la suite quelques problèmes et inspirera le titre du livre de Scheer.

Selon Evan Koslow, un chercheur qui a étudié les effets des rayons ultra-violets après une guerre nucléaire, « Jones n'est pas complétement fou » puisque si les explosions ont lieu à plus de huit kilomètres, le problème ne réside pas dans l'onde de choc mais dans les retombées radioactives. Toutefois, Koslow admet que les survivants qui sortiront des abris anti-retombées feront face à de graves pénuries alimentaires (liées à une pénurie de carburant et à la dégradation de la couche d'ozone) et découvriront que leur culture a été détruite et qu'il n'est plus possible de se rassembler en tant que groupe socio-économique.

Protestations

Durant la guerre froide, des actions contre l'arme nucléaire prennent forme, notamment au Royaume-Uni où, afin de dénoncer la futilité des programmes de défense civile face à la puissance destructrice des armes nucléaires, plus de 150 autorités locales (villes, comtés) se déclarent unilatéralement nuclear free zone (« zone exempte d'armes nucléaires ») (p. 170-172). Dans ce but, les municipalités vont jusqu'à refuser de participer aux exercices de simulation d'attaque nucléaire projetés par le gouvernement central, ce qui contraint le Secrétaire d'État à l'Intérieur à annuler Hard Rock, qui en , devait être le plus grand exercice de ce type depuis la fin des années . Cette fronde oblige le gouvernement à émettre une réglementation dont un des points demande aux autorités locales de « prévoir l'utilisation de bâtiments, structures, cavités et autres caractéristiques du terrain pour les abris publics de protection civile. ». Cependant, le Secrétaire d'État étant peu loquace sur de nombreux points, notamment sur les cibles qui seraient frappées par les bombes soviétiques (l'exercice Hard Rock devait simuler des attaques nucléaires sur des villages et hameaux afin de ne pas dévoiler les (vraies) cibles potentielles), Simon Turney, alors conseiller du Grand Conseil de Londres, fait une déclaration cinglante au sujet du règlement gouvernemental : « tout le projet est rempli de ce foutu mot « convenable ». Qu'est-ce qu'un abri « convenable» ? » (p. 170-172).

À la même époque, le gouvernement britannique imprime un livret d'instruction décrivant la conduite que doit tenir la population en cas d'attaque nucléaire. Nommé Protéger et survivre (en), le livret est moqué et critiqué par son manque de réalisme face aux explosions nucléaires ; notamment par Edward Palmer Thompson qui, à cette occasion, écrit à son tour un livret intitulé Protest and survive (« Protester et survivre ») dans lequel il dénonce le concept même de la dissuasion et la course aux armements nucléaires qui ne laissera aucun vainqueur : « Si la guerre commence, tout est déjà perdu. » .

Dévastation

Dans Protest and survive (« Protester et survivre »), Thompson cite Solly Zuckerman :

« Il n'y a pas de vastes déserts en Europe, pas de plaines ouvertes à l'infini sur lesquelles transformer en réalité les jeux de guerre dans lesquels les armes nucléaires sont utilisées. Les distances entre les villages ne sont pas plus grandes que le rayon d'effet des armes à faible puissance de quelques kilotonnes ; entre les villes et les villes, disons une mégatonne (p. 12). »

ainsi que Louis Mountbatten :

« En cas de guerre nucléaire, il n'y aura pas de chances, il n'y aura pas de survivants - tous seront anéantis (p. 19). »

Il décrit la protection civile comme une vaine mesure puisqu'en sortant des abris, les rescapés trouveront l'eau et la nourriture contaminées, les routes bloquées, le bétail mort, les hôpitaux détruits et, afin d'illustrer l'absurdité des conseils du gouvernement britannique, souligne également les propos du vice-président de la défense civile tels que relatés par le journal The Times le (p. 17) : « Si vous avez vu une grenouille courir partout, il faudrait la laver pour la débarrasser de la poussière radioactive, la cuire et la manger. ». Thompson admet que des abris souterrains (avec filtres et réserves de vivres) pourraient sauver un certain nombre de vies, mais face à la sophistication rapide des bombes nucléaires, les sociétés « avancées » seront vaincues avant qu'elles aient le temps de devenir troglodytes (p. 17-18).

Santé et sécurité

Si le délai avant les frappes nucléaires le permet, la plupart des hôpitaux seront probablement évacués (c'est-à-dire vidés de leurs patients actuels), mais ceux situés dans les villes ciblées seront détruits au même titre que les autres bâtiments ; par ailleurs, il est anticipé une pénurie de moyens (électricité, médicaments, transfusions sanguines) amenant de nombreux spécialistes à dire que la guerre nucléaire est intraitable par la médecine (p. 167). De plus, les gouvernements mettront en place des mesures de triage en privilégiant les blessés fortement susceptibles de guérir après sept jours mais laissant mourir les victimes jugées trop atteintes, notamment par les radiations (p. 167).

En plus des blessures physiques, les survivants peuvent subir un stress psychologique important (observé après les bombardements atomiques du Japon ou après d'autres grandes catastrophes), victimes du « syndrome du désastre » lorsqu'une partie importante de la population a été décimée. Dépression, désespoir, confusion et apathie peuvent perdurer durant plusieurs semaines ou des mois après la fin du conflit (p. 137). Dans un rapport, l'OTAN prévoit que les survivants seront dans un état de suggestibilité accrue (réceptivité sans critique aux suggestions et aux influences extérieures), ce qui pourrait conduire à l'émergence de « chefs locaux » et à une hostilité irrationnelle envers les autorités ; une hypothèse prise au sérieux par les pouvoirs publics britanniques puisque le recours à la loi martiale et la peine de mort ont été ou sont parfois envisagés.

En , dans un exercice alors classé « top-secret » et destiné à évaluer la capacité du Royaume-Uni à se reconstruire après une guerre nucléaire massive, une scientifique du Bureau de l'Intérieur a proposé d'engager des psychopathes afin d'aider la police à faire régner l'ordre car, selon elle, en n'ayant ni sentiments pour les autres ni de code moral, les psychopathes ne souffriraient pas des effets psychologiques du désastre dans les communautés qui ont subi les pertes les plus graves. Cette idée a immédiatement été abandonnée.

Dans la culture populaire

Littérature

Les abris anti-retombées occupent une place importante dans les romans Farnham’s Freehold de Robert A. Heinlein (Heinlein a construit un abri près de sa maison à Colorado Springs en 1963), Pulling Through de Dean Ing, A Canticle for Leibowitz de Walter M. Miller et Earth de David Brin.

La série de nouvelles Silo de Hugh Howey présente de vastes abris antiatomiques qui protègent les habitants d’une catastrophe initialement inconnue.

Films, séries et audio

L’épisode de la série Twilight Zone de 1961 The Shelter (traduit par L'Abri) tiré d’un scénario de Rod Serling, traite des conséquences de l’utilisation d’un abri. Un autre épisode de la série intitulé « One More Pallbearer » présentait un abri appartenant à un millionnaire. L’adaptation de la série en 1985 avait l’épisode « Shelter Skelter » qui présentait un abri anti-retombées.

Dans l’épisode 1 de la saison 6 de la sitcom Only Folls and Horses intitulée The Russians are Coming, diffusé en 1981, Derek Trotter achète un abri antiatomique en plomb, puis décide de le construire par crainte d’une guerre nucléaire imminente causée par l’Union soviétique.

Dans le film Première Sortie de Hugh Wilson, une famille terrorisée par les possibles conséquences de la crise de Cuba décide de se réfugier dans un abri antiatomique. À leur sortie, 35 ans plus tard, en , ils découvrent la société américaine métamorphosée et tentent de s'y adapter.

Un épisode de la sitcom Malcolm présente une intrigue secondaire tournant autour de Reese et Dewey découvrant un abri antiatomique auparavant inconnu dans leur jardin et y piégeant leur père Hal.

Le film américain The Tomorrow Man est centré sur un homme reclus dont la principale préoccupation est de s’occuper de son abri antiatomique à domicile.

Sans abri est un épisode de La Cinquième Dimension.

Le jour d’après, un téléfilm américain qui terrifia Ronald Reagan et l'aurait convaincu de l'impossibilité de gagner une guerre nucléaire.

Threads, un téléfilm britannique décrivant les effets d'une guerre nucléaire en Grande-Bretagne.

Jeux vidéos

Fallout est une série de jeux post-apocalyptique éditée par Bethesda. La série dépeint les restes de la civilisation humaine après une guerre nucléaire mondiale. Les États-Unis avaient construit un immense réseau d'abris pour protéger la population contre une attaque nucléaire, mais presque toutes étaient en fait destinées à attirer des sujets pour des expériences humaines à long terme.

Paranoia, un jeu de rôle, se déroule dans un abri antiatomique de la taille d’une ville, qui est gouverné par un ordinateur fou.

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes

- Explosion atomique

- Liste de forts, fortifications, citadelles et places fortes en Europe

- Tunnel du Sonnenberg

- Base aérienne de Željava

- Armijska Ratna Komanda D-0

- Continuité du gouvernement (Installations par pays)

- Bunker de Kelvedon Hatch

- Diefenbunker

- Bunker nucléaire de Harnekop

- Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire

Liens externes

- Au temps des abris anti-Atomique, archive audio de Un jour dans l'histoire de la RTBF

- (en) Liste de films de la défense civile aux États-Unis durant la guerre froide.